Примерно год назад прозвучало официальное заявление президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая с предложением о начале мирных переговоров с запрещенным во многих странах мира исламским движением «Талибан» без каких-либо условий. Во многом эта инициатива была продиктована «новой стратегией США» по отношению к Афганистану.

Целью этой инициативы было путем военного, дипломатического и социально-экономического давления убедить «Талибан» в невозможности получить власть военным путем. Как предполагалось, в результате должны были начаться мирные переговоры с кабульским режимом.

Логика в данном предложении есть, так как события последних лет показали, что, даже опираясь на США, кабульские власти далеко не всегда в состоянии защищать крупные города (например, Кундуз на севере), но при этом и движение «Талибан» не способно удерживать их под своей властью более нескольких дней после их успешного захвата.

Призыв был услышан, и представители умеренной части «Талибана» пошли на контакты. Например, 26 июля 2018 в Катаре открыто прошла встреча помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс с представителями катарского крыла «Талибана», чье представительство в Дохе действует с лета 2013 года. Переговорщиков со стороны исламского движения возглавлял руководитель представительства в Катаре Мохаммад Аббас Станикзай.

Перестали отрицать наличие контактов с рядом представителей «Талибана» и в Тегеране. Их курирует достаточно высокопоставленное лицо — Аббас Аракчи, заместитель министра иностранных дел ИРИ. Указанное лицо достаточно часто бывает в Кабуле, в связи с чем можно предположить, что основное содержание данных контактов не является секретом для афганских властей. О контактах с движением «Талибан» заявлял и секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани.

О продолжении войны

Итак, прошёл ровно год после официального старта очередной попытки афганского мирного урегулирования. Что изменилось за это время?

Несмотря на начало переговоров, боевые действия не прекращаются. Так, например, 30 ноября 2018 года в результате авиаудара в провинции Гильменд был уничтожен её теневой губернатор от «Талибана» мулла Абдулла Манан и более 20 боевиков движения, находившихся рядом с ним. Муллу Абдул Манан Ахунда считают младшим братом создателя «Талибана» муллы Мухаммад Омара, и он представлял наиболее радикальную часть движения в южных провинциях Афганистана.

Таким образом, несмотря на начало переговоров, параллельно с ними продолжается охота со стороны США на наиболее непримиримых представителей «Талибана», препятствующих их ходу.

Ежедневные новости из Афганистана продолжают подтверждать, что, несмотря на широко разрекламированный переговорный процесс, ситуация в Афганистане остается далёкой от установления мира. Не проходит и дня, чтобы новостные ленты не сообщили о боестолкновениях различной степени интенсивности и масштабности с участием правительственных сил безопасности или же соперничающих между собой различных вооруженных группировок, о терактах.

Фото теракта в Кабуле Asian News International (ANI)

В октябре 2018 года в ходе VIII Сяньшаньского форума по безопасности заместитель министра обороны Афганистана Хилауддин Хилал официально озвучил, что на территории страны действует более 50 тысяч боевиков различных группировок и 21 террористическая организация. А согласно недавнему отчёту МООНСА (Миссии ООН по содействию Афганистану) в 2018 году в терактах погибли 1692 человека, были ранены 3340 человек. И эти показатели побили своеобразный рекорд 2009 года.

При этом, по оценкам ряда источников, в течение 2018 года отмечалось значительное укрепление вооруженных формирований, оппозиционно настроенных к Кабулу, в провинциях Логар, Наргархар, Гильменд, а также в Кундузе, Джаузджане и Парване.

О неуспехе США

Большинство сторонних наблюдателей сходятся во мнении, что 17-летнее военное присутствие США в Афганистане лишь подтвердило репутацию этого государства в качестве «кладбища империй». На пике операции численность миссии НАТО — ISAF (Международных сил содействия безопасности) достигала 100 тысяч военнослужащих. И, кроме того, в интересах спецслужб альянса (в основном американских), по разным оценкам, действовало еще несколько десятков тысяч наемников.

Однако им не удалось одержать победу над зачастую разрозненными и действовавшими самостоятельно родоплеменными афганскими вооруженными формированиями, большинство из которых для удобства (но, по моему мнению, ошибочно) было принято причислять к Исламскому движению талибов Афганистана (ИДТА — «Талибан»), которое в 1996 году установило власть над 90% территории страны. Их общая численность, по мнению ряда источников, никогда не превышала 20 тысяч вооруженных бойцов. Хотя понятно, что количество оружия, находящегося на территории Афганистана, позволяет вооружить куда большее количество людей, готовых и умеющих воевать.

США традиционно на протяжении многих лет открыто игнорировали интересы других государств на Ближнем и Среднем Востоке. Афганистан не стал исключением в этом правиле американской внешней политики. Так, например, фактически приведя к власти в 2014 году Ашраф Гани Ахмадзая, Вашингтон запретил ему развивать отношения с Тегераном и Москвой.

Скриншот с сайта almendron.com

Такой же жесткий запрет был наложен и во времена нахождения Хамида Карзая на посту президента Афганистана. Сейчас, когда бывший афганский президент стал частым гостем в Москве, появилось много свидетельств на эту тему, а также тому, как США использовали террористические группировки для противодействия своим оппонентам в лице России и Ирана в Сирии и Афганистане.

При этом афганская политика Вашингтона привела к невиданному до этого результату — началу сотрудничества Ирана и Пакистана в Афганистане. Сегодня оно заключается в том, что спецслужбы обоих государств предприняли совместные шаги по сглаживанию противоречий внутри «Талибана». В частности, между бывшим (ликвидирован американцами) лидером движения Ахтар Мохаммад Мансуром и также бывшим лидером военного крыла Абдуллой Кайюмом Закиром. Этот процесс был в сентябре 2015 года. А состоявшийся в марте 2016 года государственный визит президента Ирана Хасана Роухани в Исламабад закрепил ирано-пакистанское сотрудничество в афганской политике.

В итоге попытка США препятствовать в какой-то период участию Пакистана и тесно сотрудничающей с ним КНР во внутриафганском урегулировании привела к созданию некоего альянса между Ираном, Китаем, Россией и Пакистаном на афганском направлении. Конечно, не стоит переоценивать эффективность данного формата взаимодействия, однако сам факт его появления правомерно назвать одним из провалов американской политики в Афганистане.

О политике России

До последнего момента российская политика на афганском направлении носила в большей степени декларативный (или даже имитационный) характер. Этому есть ряд причин, включая, «афганский синдром», сохранившийся в российском обществе даже сегодня, спустя тридцать лет после вывода советских войск из Афганистана.

На данный момент у России нет четких экономических интересов в Афганистане, а состояние российской экономики и отношение общества к «внешнеэкономическим прожектам» не позволяют России рассматривать на серьёзном уровне какие-либо масштабные собственные инвестиционные проекты в Афганистан. Нельзя и недооценивать американский сдерживающий фактор, о котором упомянуто выше и который раз за разом проявляется, как только из Москвы в адрес Кабула звучат какие-либо инициативы.

Тем не менее, Афганистан объективно остается не только государством, с территории которого исходят угрозы России и её соседям, но и государством, благодаря присутствию в котором имеется возможность расширить свои влияние и авторитет в регионе. В этой связи при малейшей возможности, по всей видимости, Россия будет стремиться возобновить своё реальное участие в геополитических проектах, связанных с Афганистаном. Хотя на данный момент правомерно констатировать, что для Москвы достаточно, чтобы Вашингтон и Кабул признавали и учитывали её интересы в Центральной Азии.

Встреча в Уфе в 2015 году президентов Афганистана и России

Россия не в состоянии стать в ближайшее время реальным геополитическим соперником США в Афганистане и не стремится к этому. Военное американское присутствие, финансовые вливания со стороны США в деятельность афганского правительства, неофициальная финансовая поддержка ряда политических партий, финансирование некоторых гуманитарных проектов, влияющих на мировоззрение новой афганской политической элиты, и другие рычаги влияния позволяют США продолжать системно влиять на политическую и экономическую ситуацию в стране.

Ничего подобного у Москвы в Афганистане на сегодня нет. Тем не менее, с учётом происходящих сегодня в Афганистане перемен и начавшегося в 2018 году очередного этапа активизации переговорного процесса между основными системообразующими политическими силами в Афганистане у России появился шанс через ряд последовательных ассиметричных и финансово не затратных шагов значительно усилить свое влияние в этом государстве.

Одним из таких шагов стали состоявшиеся 9 ноября 2018 года (а также в апреле 2017 года) в Москве консультации по афганскому урегулированию. В них участвовали представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и РФ. При этом делегация «Талибана» состояла из представителей катарского офиса, который фактически выполнял миссию внешнеполитического представительства умеренного крыла движения.

С организационной точки зрения московские консультации имели несколько сложностей, заключающиеся в том, что Кабул под нажимом американских дипломатов не прислал официальную делегацию, и Афганистан на консультациях представляла полуофициальная команда в составе 6 человек, из которых никого нельзя было назвать влиятельным политиком. Заявленный представитель США проигнорировал мероприятие. Много неудобных вопросов прозвучало в адрес российского МИДа по поводу приглашенных из Катара персоналий.

Мне, имеющему опыт проведения международных конференций по региональной безопасности, тогда пришла мысль о том, что раз московские консультации изначально не могли привести к прорыву или какому-либо серьёзному результату, то есть, по сути, не являлись переговорами, то подобные мероприятия целесообразно проводить посредством институтов общественной дипломатии. По моему убеждению, инициатором подобных мероприятий, не имеющих статуса официальных переговоров, должны выступать две или три неправительственные организации, представляющие разные заинтересованные в обмене мнениями государства. И так получилось, что этот подход разделяю не только я, о чём будет сказано в завершении материала.

О ситуации с «Талибаном»

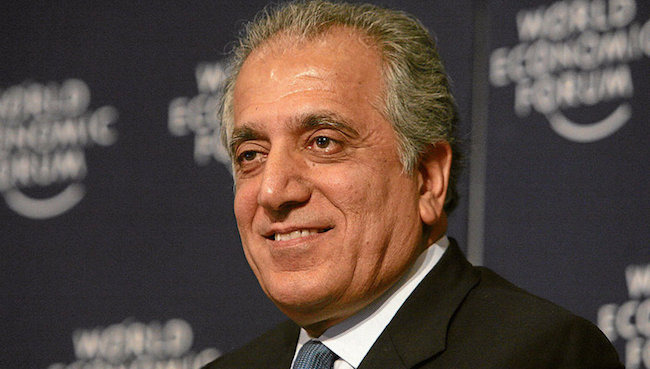

И еще необходимо отметить, что 5 сентября 2018 года вступил в новую, специально созданную, должность представителя президента США по Афганистану известный всему миру Залмай Халилзад (гражданин США афганского происхождения).

Его репутация неоднозначна, он принадлежит к той категории «дипломатов», на ком, как говорится, «печать ставить негде». Однако в его опыте и уровне контактов никто не сомневается. С его назначением многосторонний диалог пошел более интенсивно, включая американо-российские контакты по Афганистану. С его приходом возобновился процесс американо-пакистанских консультаций по Афганистану и конкретные действия в этом направлении.

Спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад

Залмай Халилзад в декабре 2018 года возглавил делегацию США, которая в ОАЭ (в Абу-Даби) провела очередные переговоры с представителями «Талибана». В этот раз кроме представителей катарского офиса движения в них приняли участия два представителя, которых направил старший сын муллы Мохаммада Омара мулла Якуб, считающийся представителем пропакистанского крыла движения «Талибан». Он известен тем, что после смерти отца долго сопротивлялся назначению на его место с подачи пакистанских военных муллы Ахтара Мансура (был уничтожен в 2016 году в пакистанской провинции Белуджистан).

Можно предположить, что содержание этих переговоров, наряду с иным, легло в основу решения президента США Дональда Трампа о подготовке плана постепенного вывода из Афганистана около 7 тысяч американских военнослужащих. Однако назвать полностью успешными переговоры нельзя, так как через короткое время после их окончания от имени «Талибана» прозвучало заявление об отказе от участия в запланированном на январь 2019 года в Саудовской Аравии (в городе Джидда) очередном раунде переговоров, в которых должны были принять участие и представители официального Кабула. В заявлении «Талибана» было сказано, что его позиция по отношению к возможности переговоров с нынешним афганским правительством остается отрицательной.

Не исключено, что данная позиция исходила от муллы Якуба. Если это так, то данное препятствие «преодолено». В двадцатых числах января 2019 года афганские СМИ сообщили о его гибели в результате перестрелки в Пешаваре. Стопроцентного подтверждения этому факту нет, однако его смерть удачно ложится в логику продвигаемых американцами переговоров с «Талибан» и необходимости физического устранения лиц, мешающих этому процессу. По крайней мере, его смерть сокращает число лиц, которых необходимо уговаривать и с которыми приходится торговаться на особых условиях.

Необходимо кратко сказать о том, что сегодня «Талибан» сильно отличается от Исламского движения талибов Афганистана, которое в 1996 году вооруженным путём захватив власть в Кабуле и более 90% территории страны, провозгласило о появлении на карте мира Исламского Эмирата Афганистан.

После гибели муллы Мохаммада Омара, создателя движения, чей авторитет никто не подвергал сомнению, оно утратило стержень и перестало быть единой организацией с четкой внутренней структурой. «Талибан» сегодня это союз нескольких десятков отрядов боевиков, созданных по родоплеменному принципу и входящих в разные племенные конфедерации. Раздробленность так и не преодолена, а с учетом частой смены лидеров этот процесс в ближайшее время не прекратится.

Фактически «Талибан» трансформировался в условно «сетевую» радикальную фундаменталисткую этнорелигиозную организацию. Она состоит из «крыльев», лидеры которых между собой находятся в сложных отношениях. Так, например, Сираджуддин Хаккани — лидер «Сети Хаккани», часто оппонирует другим участникам Кветтской шуры (формально движение «Талибан» возглавляет Верховная шура, коллегиальный орган, ассоциируемый с городом Кветта на территории Пакистана. Отсюда ее название Кветтская шура или Шура Кветты — ред.) и нынешнему официальному главе «Талибана» мавлави Хайбаттуле Ахундзаде.

Глава катарского офиса движения "Талибан" (слева) Мохаммад Аббас Станакзай на переговорах в Москве.

Таким образом, к переговорному процессу придётся привлекать представителей различных «крыльев», которые конкурируют между собой. То есть процесс обещает быть бесконечным, с учетом того, что ещё и внутри каждого «крыла» существует своя конкуренция. Но при этом монопольное влияние «Талибана» в сельской местности не позволяет переломить его военным способом, то есть альтернативы ведению переговоров фактически не существует.

Дополнительным осложнением в данном процессе, а с другой стороны — дополнительным обоснованием позиции «Талибан» в отношении представителей нынешнего кабульского режима, являются президентские выборы, которые назначены на 20 июля 2019 года.

О своём желании баллотироваться уже заявили: А.Гани (действующий президент), А.Абдулло (нынешний премьер-министр), Г.Хекматиар, лидер «Исламской партии Афганистана» (ИПА); Х. Атмар (бывший советник президента Афганистана по национальной безопасности), А. В. Масуд (младший брат А.Ш. Масуда), З.Расул (бывший министр иностранных дел), Н.У.Х Улюми (бывший министр внутренних дел), Л. Педрам (лидер партии «Национальный конгресс Афганистана»), Р.Набиль (бывший председатель совета безопасности Афганистана) и другие.

Теме предстоящих выборов необходимо посвятить не одну статью. Однако, по моему мнению, судьба президентской власти в Афганистане может разрешиться очень быстро, если политическим командам Мохаммад Ханиф Атмара и Абдулло Абдулы удастся договориться и объединить свои усилия.

В качестве заключения

Афганская президентская выборная кампания неожиданно для меня стартовала в Москве. 5–6 февраля 2019 года по инициативе представителей афганской диаспоры в России прошла межафганская конференция. Официальные Москва и Кабул публично дистанцировались от нее, то есть мероприятие прошло по инициативе общественной дипломатии. И, на мой взгляд, несмотря на свой «официально неформальный характер» конференция достигла ряда очень важных результатов. А именно:

— во-первых, за одним столом собрались экс-советник президента по Афганистану по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, а также такие известные влиятельные политики как Юнус Кануни, Исмаил-хан, Атта Мохаммад Нур, Анвар уль-Хак Ахади. Делегацию «Талибана», состоящую из 10 человек, возглавил руководитель катарского офиса движения Хаджа Мохаммад Аббас Станикзай. В состав делегации вошел и вице-руководитель данного офиса Абдул Салям Ханафи. По всей видимости, впервые в современной истории Москва принимала столь «пёстрый» формат;

— во-вторых, Мохаммад Ханиф Атмар является кандидатом на предстоящих президентских выборах и, по всей видимости, использует состоявшиеся в ходе мероприятия контакты с представителями «Талибана» в качестве одной из составляющих своей предвыборной кампании;

— в-третьих, в ходе конференции представители «Талибана» и прибывшие афганские политики обсудили возможность создания рабочей группы для продолжения межафганского диалога;

— в-четвёртых, по итогам конференции был подписан некий итоговый документ. Навряд ли он будет иметь какое-либо официальное или серьёзное политическое значение. Однако сам факт его подписания представителями политических кругов, которые находятся долгие годы в непримиримой вражде по отношении друг к другу, говорит о многом: инструменты общественной дипломатии могут (и должны) быть эффективны там, где с позиций официальной дипломатии даже простой обмен мнениями, предшествующий серьёзным переговорам, фактически невозможен.

Организаторам конференции в Москве удалось главное — создать атмосферу, позволившую произвести обмен мнениями представителям столь непримиримых политических сил. С чем организаторов можно и поздравить! При этом тот факт, что на проведение данного мероприятия негативно отреагировал действующий президент Афганистана Ашраф Гани, также говорит о многом: в том числе, о его неуверенности в своём политическом будущем и о том, что именно в Москве взяла старт афганская президентская гонка.

ОТ РЕДАКЦИИ: Андрей МЕДВЕДЕВ – российский политолог, работал исполнительным директором АНО «ЦПТ «ПолитКонтакт». В статье дана его субъективная оценка происходящего в Афганистане.

На фото вверху встреча президентов Афганистана и США Ашрафа Гани и Дональда Трампа в 2017 году

Баке

Не совсем понимаю какая угроза может исходить из Афганистана нам - народам Средней Азии, РФ ? Мы живем в паханате и в диктатуре (возможно есть вещи и похуже, но пока не доказан на практике). У нас самое большое количество убийств в мире (Рф и РК), у нас (РФ и РК) самое большое количество самоубийств в мире, у нас нас (РФ и РК) самые непомерно раздутые аппараты МВД и силовых органов в мире. В Пакистане ситуация в этом плане намного лучше нашей. Хотя передвижение из Афганистана в Пакистан проще чем из России в Казахстан - можно и без документов заехать, и просто так, и имея при себе кучу стволов (пленников, жен и т.д.).

Т.е. Афганистан представляет угрозу не народу, а власти РФ и РК?

И еще. Американцы как гнули так и гнут свою политику. Не взирая на время, на президентов, на весь остальной мир. Афганистан нужен им как источник постоянной локальной нестабильности в Средн. Азии,как головную боль для Ср. Азии, СССР/РФ, Пакистана и всего остального (кроме США мира). Как токо появилась угроза для США, то американцы всех поставили на место. Именно США определяют какой мир нужен в Афганистане. А США нужен именно такой мир, как сейчас. И никто в мире не смог им помешать. А кто против США по афганскому вопросу - тот всегда плохо кончает. Даже прославленный генерал (и президент) Зия Уль Хак плохо кончил, как только захотел установить мир в Афганистане по варианту СССР и Пакистана (т.е. без США). Неужели этого не преподают современным дипломатам и политологам?

Резюме: в Афганистане все ништяком, кто не согласен - тот (1) ничего не понимает и (2) тот против США