Тема «кризиса демократии» оказалась сегодня в центре политических дебатов. Больше всего наблюдателей волнует тот факт, что свободные выборы в демократических, казалось бы, странах позволяют приходить к власти маргинальным, по сути, политическим структурам. С учетом очевидных исторических аналогий это пугает.

Приход к власти в Европе крайне правых популистских партий вызывает серьезное беспокойство у экспертов, которые утверждают, что эти партии своей деятельностью не только подрывают политические институты Европы, вызывая к ним недоверие, но и играют на руку Кремлю в его попытках разделить страны Запады и превратить «ЕС в ад». Речь идет о ситуации в первую очередь в таких странах, как Польша, Венгрия, Чехия и Италия. Хотя подобные тенденции наблюдаются и в других европейских государствах - в той же Австрии, во Франции, в Германии.

Внутри Европы, но против ЕС

В Польше, где, напомним, парламентская республика, в 2015 году на выборах победила партия «Право и справедливость» с лозунгом проведения в стране моральной революции.

По мнению ее лидера Ярослава Качиньского (на фото внизу) одним из самых серьезных пороков III Речи Посполитой (название современной Польши с 1989 года, закрепленное в Конституции — ред.) было «отделение морали от политики», которое привело к социальному неравенству, коррупции, различным злоупотреблениям в политике и экономике.

Цель, которую поставило перед собой нынешнее «правительство ПиС» под руководством Матеуша Моравецкого, достаточно амбициозна: построить IV Речь Посполитую — идеальное польское государство, которое, по мысли идеологов партии, должно окончательно освободиться не только от негативного наследия социалистического прошлого, но и от приобретенных за последние двадцать с лишним лет сомнительных ценностей либерального общества. Поэтому в своей политической практике партия противопоставляет европейские и польские ценности.

Для того, чтобы достичь успеха в деле «исправления государства» и общества, в первую очередь была ограничена свобода СМИ. А затем 15 июля 2017 года Сенат Польши проголосовал за судебную реформу, согласно которой Верховный суд Польши перешел в подчинение министерству юстиции. Глава Минюста получил право назначать судей окружных и апелляционных судов без согласования с представителями судебных органов. Изменился порядок формирования Национального судебного совета — конституционного органа, который гарантирует независимость судов. Его членов будет выбирать парламент, а не судейское сообщество, как сейчас.

Польская оппозиция раскритиковала реформу, обвинив «Право и справедливость» в попытке совершения государственного переворота и установления диктатуры. Пятеро бывших судей Конституционного трибунала выступили с заявлением, в котором предупредили, что в результате реформы Польша лишится статуса демократического государства. Против реформы выступил и бывший президент Польши Лех Валенса. Прошли акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. Еврокомиссия заявила, что реформа уничтожает независимость судов в Польше, призвав отложить ее проведение и пригрозив в противном случае санкциями.

После этого в проект реформы были внесены поправки. Однако Еврокомиссию не все перемены удовлетворили, и она запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Временный выход из положения нашел Верховный суд Польши, который приостановил действие ряда положений нового закона, регулирующего его работу, в частности, спорных норм о выходе судей на пенсию. Чтобы иметь возможность это сделать, ВС обратился в Суд ЕС с просьбой разрешить ряд процессуальных вопросов. До ответа Европейского суда, как считают в польском ВС, власти республики не могут применять новый закон.

В Венгрии, где также парламентская республика, ситуация схожая.

Весной этого года в стране прошли очередные выборы. Победу на них с подавляющим преимуществом одержала правящая партия «Фидес» и ее лидер Виктор Орбан (на фото внизу) — он остался премьер-министром страны на третий срок подряд. Но если в конце 1980-х Орбан и его партия боролись за демократизацию Венгрии, то теперь их политика построена на антииммигрантской риторике и обвинении стран Запада и лично американского миллиардера Джорджа Сороса во вмешательстве во внутренние дела республики.

В Венгрии принимают законы об иностранных агентах, подавляют независимые СМИ, требуя от журналистов разделять идеи венгерской идентичности и венгерской общности, а противники Орбана тем временем указывают на тотальную коррупцию в его окружении.

Бывший министр образования Венгрии Балинт Мадьяр еще в 2013 году выпустил книгу о коррупции в правительстве. Книга называется «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства».

По мнению исследователя, при Викторе Орбане в Венгрии сложилась не та традиционная олигархия, в которой представители крупного капитала могут влиять на политические решения, но система, при которой государство фактически получает право распределять блага между угодными ему олигархами. Он описывает, как Орбан получил полный контроль за распределением денежных потоков (в том числе идущих из Брюсселя) между приближенными бизнесменами. По его мнению, цель этой системы — создать условия для пожизненного правления Орбана и членов его политического клана.

А еще в Венгрии началась клерикализация страны (в Конституцию внесли положение, что народ Венгрии объединяют Бог и христианство). Это стало предпосылкой для законодательного запрещения абортов и однополых браков.

Популисты играют на руку Кремлю

В Чехии и Италии ситуация несколько иная. Там правительства не «воюют» с журналистами, оппозицией и абортами, но зато проводят очевидную пророссийскую политику, что вызывает беспокойство в европейских экспертных кругах.

Например, когда 28 января этого года президент Чехии Милош Земан (на фото внизу) был переизбран на второй срок, то этот факт для многих стал очевидным признаком того, что Прага изберет пророссийский и антиевропейский курс развития. «Земан выиграл, и мы идем на восток», — такой вывод сделал известный чешский журналист Мартин Фендрих.

И действительно, в последние годы ни один из президентов и глав правительств стран ЕС настолько часто не апеллировал в своих выступлениях к России, как Земан. Осенью прошлого года в выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) президент Чехии назвал антироссийские санкции «вредными и неэффективными», а аннексию украинского Крыма — «свершившимся фактом». Потерю полуострова Земан предложил компенсировать Украине поставками российской нефти и газа.

Политолог Якуб Янда в комментарии «Немецкой волне» прямо сказал, что после победы на выборах задачей Земана и его ближайших соратников станет заключение дальнейших стратегических деловых соглашений с российскими и китайскими государственными компаниями, в том числе — миллиардного контракта с российскими фирмами на строительство новых энергоблоков на АЭС «Дукованы».

«Земан одобряет подобные сделки, а окружающие его советники и сотрудники известны сомнительными связями с Москвой и Пекином. Это означает, что изоляция Чешской Республики от ее европейских партнеров будет усиливаться», — считает Янда, обозначая это как подрыв тесной интеграции и сотрудничества внутри ЕС.

В Италии ситуация еще интереснее: крайне правая партия Лига Севера в коалиции с популистским «Движением пяти звезд» заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Ее лидер — Маттео Сальвини, который также является министром внутренних дел и заместителем премьер-министра Италии, выступает против санкций ЕС в отношении России, регулярно посещает Москву и поддержал инициативу депутатов Лиги Севера, обратившихся к итальянским парламентариям с призывом вступать в ассоциацию друзей Путина.

Но самый громкий международный скандал, вязанный с действиями Сальвини, грянул в начале июня этого года, когда власти Италии закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, в том числе 123 несовершеннолетних, 11 детей и 7 беременных женщин. В результате этого мигрантов согласились принять власти Испании.

Распоряжение закрыть порты для нелегалов дал именно Маттео Сальвини (на фото внизу). Позже в интервью Spiegel он довольно жестко оценил будущее Европейского союза при условии продолжения Брюсселем прежней иммиграционной политики. «В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа», — сказал он, подчеркнув, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов.

Мы привели далеко неполный перечень стран, так или иначе выступающих против политики Брюсселя и поддерживающих пророссийский курс. К этому лагерю многие аналитики относят также Румынию и Австрию. Как совсем недавно заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер «проект (Единая Европа — ред.) находится в смертельной опасности».

«Кое-кто в Европе хочет ее ослабить или даже уничтожить — Польша, Венгрия, Румыния, правительство Италии», — заявил Эттингер.

Иными словами, в этих странах Европы правительства проводят курс, прямо противоречащий базовым европейским ценностям толерантности и свободы выражения мнения, что расшатывает единство Старого Света, делая его уязвимым перед внешними угрозами.

И это опасно, что доказывает сама история Европы.

Авторитарная эволюция

В 1918 году в Германии была опубликована книга Освальда Шпенглера «Закат Европы». У нее есть одно менее известное название «Закат Западного мира». В историю книга вошла именно своим названием.

Мало кто помнит содержание этого фолианта с типично длинными и по-германски обстоятельными рассуждениями об отличиях культуры и цивилизации. Тем более странным это название выглядело в 1918 году. Только что закончилась Мировая война, которая положила конец существованию сразу трех европейских империй, считавшимися авторитарными государствами. Австро-Венгрия прекратила свое существование в принципе, Советская Россия оказалась в плену идеологических иллюзий и международной изоляции, Германия превратилась в настоящую парламентскую республику с демократической системой и либеральной конституцией.

С точки зрения европейского либерала в 1918 году все говорило не о закате, а о расцвете Европы — победе цивилизации и демократии на территории континента (за вычетом полуазиатской России).

Тем не менее, прав оказался именно Шпенглер. В 1940 году дивизии Вермахта отправили остатки либерализма в путешествие через Ла Манш. Историки спорят о деталях этого тоталитарного блицкрига, но глупо отрицать сам факт, что Новый порядок, наведенный в Европе Третьим рейхом, стал результатом внутренней эволюции европейской политической системы. Системы, основанной на идеалах демократии и разделения властей.

Ирония состоит в том, что относительно быстрое крушение этого порядка, наоборот, стало чередой исторических обстоятельств, а также стратегических ошибок Гитлера и его окружения. Еще в начале 1941 года ни у СССР, ни (тем более) у США не было никакого желания вести войну с Германией. А Британия с ужасом ожидала возможной высадки войск Вермахта на своих островах. И только нападение на Советский Союз, а также готовность СССР защищаться, не считаясь с потерями, сделали возможным создание коалиции, которая в итоге нанесла поражение новоявленной Империи.

Таким образом, нынешнюю континентальную Европу можно смело считать не итогом внутренней политической эволюции, а результатом внешней администрации, введенной странами-победителями во Второй мировой войне. Если использовать бизнес-терминологию, нынешнюю политическую систему Старого Света можно определить как американскую франшизу, судьба которой в конечном итоге решается в Новом Свете.

Так что, нет ничего случайного в том, что проблемы демократической эволюции в Европе совпали по времени с аналогичными процессами в США. Более того, можно предположить, что кризис системы в США рано или поздно обрушит и европейскую систему.

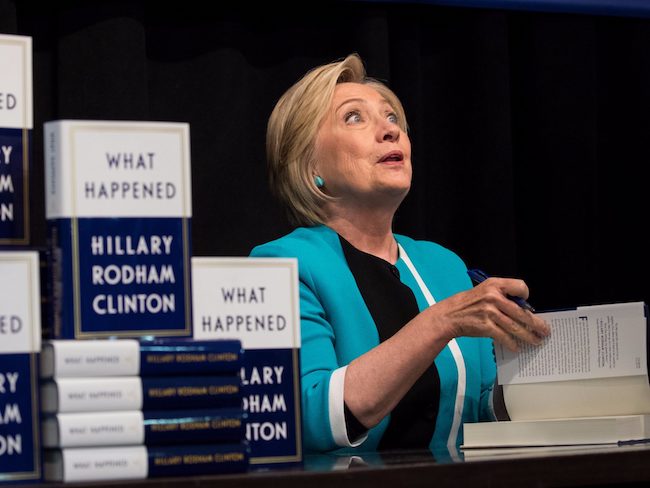

«Что случилось»

Так называется книга, которая только что опубликована в США. Ее написала Хилари Клинтон (на фото внизу), проигравшая президентские выборы Дональду Трампу в 2016 году.

А накануне появления тиража, в журнале The Atlantic была опубликована статья Хилари с «говорящим» названием «Американская демократия в состоянии кризиса». Все демократические американские институты и традиции, по мнению автора, оказались в настоящей осаде. Их требуется отвоевывать у захватчиков. Главная угроза миру демократических ценностей исходит (предсказуемо) от Дональда Трампа. Но, по мнению Клинтон, Трамп — это всего лишь результат внутренних системных проблем системы, которую Клинтон называет «капитализмом».

Использование этого марксистского термина (вместо утвердившегося в последние десятилетия нейтрального определения «рыночная экономка») весьма примечательно. Но человек, которого обычно считают плоть от плоти частью мировой элиты, прямо признает, что нынешний нерегулируемый и хищнический капитализм представляет собой настоящую угрозу демократии.

Такими же врагами демократического общества, которые уничтожают американский стиль жизни, Хилари Клинтон считает экономическое неравенство и власть корпоративных монополий. Последний пассаж мог быть легко и без особых изменений заимствован из поздних советских книжек, в которых рассказывалось об ужасах государственно-монополистического капитализма.

Во времена настоящей холодной войны за такие пассажи экс-госсекретаря без сомнения записали бы в «агенты Кремля», а после победы в ней (в 90-е) просто сдали бы в специализированное учреждение для курса лечения. Сейчас эта откровенная социал-демократия выглядит как политический мэйнстрим в США — стране, где левые партии никогда не участвовали в настоящей политической жизни.

Строго говоря, именно поэтому Советский Союз не был настоящим противником для США. Его идеология не имела широкой поддержки в Соединенных Штатах Америки, а с экономической точки зрения это были просто несопоставимые по размерам и мощи страны.

Проиграли все

Тема кризиса демократии в последние годы волнует и Френсиса Фукияму — человека, который в 1989 году провозгласил полную и безотносительную победу либерального миропорядка. В популярной литературе она стала известна под несколько шпенглеровским названием «концом истории», хотя, по сути, представляла собой полную противоположность идеям автора «Заката Европы».

В последнем номере влиятельного журнала Foreign Affairs Фукияма опубликовал статью, где также объявил о кризисе демократии и использовал марксистскую лексику для объяснения этого кризиса.

Главным врагом демократии он, как и Хилари Клинтон, назвал неравенство и другие экономические конфликты. По мнению Фукиямы, при наличии глобальных конфликтов, затрагивающих большие классы людей, современная политика ориентирована на обслуживание интересов малых групп, требующих удовлетворения собственных прав. Этого в принципе достаточно, чтоб победить на честных выборах. Но широкие общественные интересы в итоге пропадают с политического радара, что, по мнению Фукиямы (на фото внизу), в конечном итоге неизбежно ведет к кризису демократии.

Великий гуру политической науки не проводит исторических аналогий. А зря. Историкам хорошо известно, что именно этот тренд стал определяющим в процессе эволюции политической системы Веймарской Германии. Раздробленность политических сил и разделение их на узкие группы по интересам, получила даже свое название — «партикуляризма». В итоге в парламенте всегда должны были формироваться неустойчивые коалиции, состоявшие из множества политических партий, попавших в парламент (их число в рейхстаге Веймарской республики достигало 17).

В итоге за 14 лет парламентаризма (с 1920 по 1934 гг.) сменилось двадцать правительственных кабинетов, и одиннадцать из них были созданы парламентских меньшинством. Кабинеты работали на основании чрезвычайных декретов в полном соответствии с Веймарской конституцией. Но в итоге эта динамика и позволила нацистам не просто прийти к власти, но и ликвидировать Конституцию.

Такую ситуацию можно легко списать на недостаток политического опыта, ведь именно по такому сценарию развивалась ситуация в первых парламентах, созданных в республиках бывшего СССР (включая Казахстан). Чаще всего их захватывал партикуляризм, который вел к усилению полномочий исполнительной власти и, в конечном итоге, узурпации последней всех полномочий.

Но современная западная политическая система уже давно не ограничивается стенами парламента. Огромное количество общественно-политических организаций обладают серьезным ресурсом, способным лоббировать интересы небольших групп и добиваться их представленности в составе больших партий и коалиций. Даже при стандартной партийной дуополии в США, интересы этих групп представлены в составе этих партий весьма и весьма существенно.

По сути, такая система — это зеркало системы корпоративной, которая позволяет не только учитывать права миноритариев, но по факту дает им контролирующие права, сдерживая важные стратегические решения в интересах большинства акционеров. Таким образом, концентрация политического капитала ведет к мобилизации малых групп, а не больших интересов.

Именно это сейчас и происходит в европейской политической система, которая столкнулась с наплывом беженцев, но не может найти политическое решение этой проблемы, так как стала заложником политических групп, которые не просто выступают против, но способны активно продвигать свои интересы.

Национальный вопрос — самый уязвимый для Европы. После Второй мировой войны он был так или иначе «решен» в результате массовых депортаций нацменьшинств в результате чего национальная структура большинства государств приобрела гомогенный характер (чаще всего национальное большинство составляло более 90% от общей численности населения). В условиях политической системы, ориентированной на обслуживание больших групп и значимых интересов, никого не волновали проблемы меньшинств. Приток гастарбайтеров из Турции не нашел серьезного отражения на политической карте Германии. В новой политической системе это невозможно.

Меньшинства диктуют свое видение мира. И в этой борьбе в условиях современной политической системы у них есть основания на победу. Изначально такая система создавалась для учета мнений «хороших, правильных» меньшинств или балансировки интересов в большом раскладе. Но в итоге «плохие, неправильные» меньшинства сумели воспользоваться ситуацией и обернуть ее в свою пользу. В результате чего проиграли все.

Александр Львович

Все это грустно. Все говорит о том, что скоро в Европе начнется сильнейший конфликт. А Путин только этого и ждет, чтобы подкинуть дрова в Донбас, и тогда локальный военный конфликт станет неизбежным. Это и астрологи и аналитики всех мастей предрекают на 2019-2020 годы. Что будет в итоге? Европа может расколоться, а тут еще и мигранты, и Игилсы всякие свое замутят...Зря Штаты стали Кремль доставать, не при Трампа это надо было делать. Теперь всем аукнется. Да и сам Трамп скоро с импичментом столкнется. Но уже будет поздно