В Докладе о человеческом развитии за 2016 год, который регулярно публикует ООН , Казахстан занимает 56 место в мире по значению Индекса человеческого развития (ИЧР). Это означает, что страна находится в группе государств с высоким уровнем человеческого развития, но уступает партнерам по ЕАЭС – Беларуси (52 место) и России (49 место), входящим в группу стран с “очень высоким уровнем человеческого развития”.

Напомним, что ИЧР это комплексный индикатор, в расчет которого включены объективно измеряемые параметры, определяющие характеристики уровня жизни людей – ожидаемая продолжительность жизни, грамотность, образование и уровень доходов.

Вышеупомянутый доклад, подготовленный на основе данных 2015 года и охватывающий 185 стран-членов ООН, весьма познавателен. Но куда более интересен, на наш взгляд, другой доклад, точнее даже широкомасштабное исследование, проведенное фирмой Whiteshield Partners по заданию ООН только по Казахстану. В нем был сделан сравнительный анализ регионов страны по определенным параметрам, характеризующим уровень социального и экономического развития.

Мы предлагаем нашим читателям выдержки из этого доклада (в переводе на русский язык с языка оригинала) с наиболее интересными результатами и выводами.

Итоги независимости

Казахстан демонстрирует невероятные успехи в борьбе со сложностями переходного периода, начавшегося в 1991 году. ВВП страны в расчете на душу населения вырос с $1,469 в 1998 году до почти $13,612 в 2013-м. Что касается индекса развития человеческого капитала (HDI), то в период между 1990 и 2014 гг. показатель поднялся с отметки 0,690 до 0,788, что ставит Казахстан в разряд стран с высоким HDI и показывает, что в среднем он опережает похожие государства в Европе и Центральной Азии.

Тем не менее, в стране выросло социальное и региональное неравенство. Казахстан столкнулся с проблемой региональных различий в плане бедности, неравенства доходов и ухудшения окружающей среды. При пересчете показателя с учетом уровня неравенства значение HDI падает до 0,694.

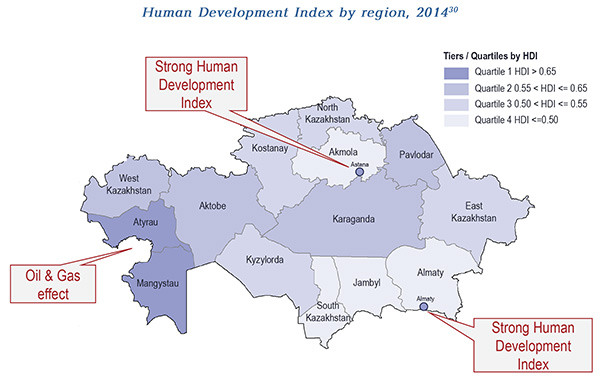

Казахстан демонстрирует относительно высокие показатели человеческого развития на национальном уровне, однако, принимая во внимание дифференциацию индекса на региональном уровне, можно сказать, что за высокими в среднем общими показателями HDI скрывается региональное неравенство в плане компетенций населения, человеческого капитала и устойчивого развития.

Методы и вопросы

С учетом двух индексов (индекс сложности экономики – ECI и региональный индекс достижения целей в области устойчивого развития – SDGCI), подсчитанных стратегической консалтинговой компанией Whiteshield Partners, в аналитическую основу данного доклада были положены вопросы:

- Каков нынешний уровень компетенций и устойчивого развития в Казахстане на национальном и на региональном уровне?

- Как объяснить различия в траекториях развития на региональном уровне?

- Принимая во внимание эти различные траектории развития, какие меры необходимо внедрить для того, чтобы достичь более сбалансированного и устойчивого развития во всех регионах страны?

Индекс достижения целей в области устойчивого развития (SDGCI)

Для решения существующих региональных проблем и создания долгосрочных конкурентных преимуществ при разработке стратегии развития страны казахстанские политики должны делать упор на устойчивое развитие и развитие человеческого капитала на региональном уровне, чтобы плодами роста могло воспользоваться максимальное количество людей, и никто не остался без внимания.

Значение индекса концентрируется на шести направлениях из общего списка «Целей устойчивого развития (SDG)». Они актуальны для Казахстана как на национальном, так и на региональном уровне.

- Цель 3: Улучшение здоровья и благосостояния людей.

- Цель 4: Качественное образование.

- Цель 5: Гендерное равенство.

- Цель 8: Адекватно оплачиваемый социально защищенный труд и экономический рост.

- Цель 9: Промышленность, инновации и инфраструктура.

- Цель 10: Снижение неравенства.

Каждая из этих целей связана с определенным набором индикаторов, которые были взвешены и стандартизованы.

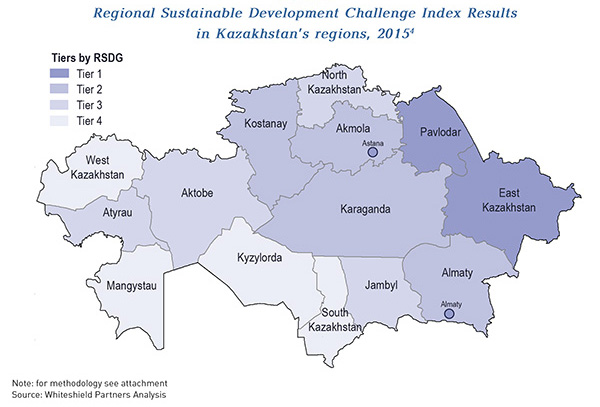

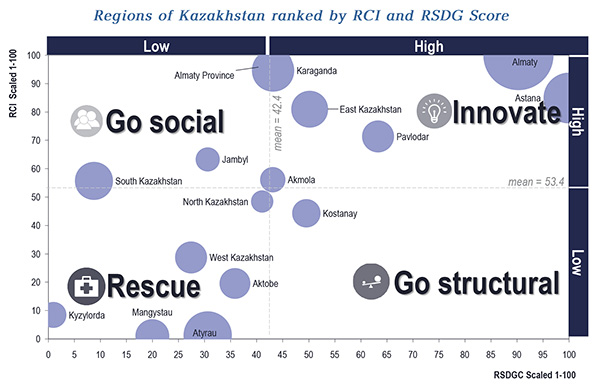

Анализ первичных данных, собранных для SDGCI, определил лидеров устойчивого развития страны. Это четыре региона: Астана, Алматы, Павлодарская и Восточно-Казахстанская область. Регионы, отстающие: Западно-Казахстанская область и Мангистау; за ними следуют Кызылорда и Южно-Казахстанская область.

Региональный показатель экономической сложности (ECI)

Чтобы решить существующие региональные проблемы и создать долгосрочные конкурентные преимущества, казахстанские политики должны оценить прогресс не только в плане устойчивого развития, но также и в плане компетенций населения, которые в конечном итоге и являются драйвером устойчивого развития. Основой компетентности, конечно, является знание, которое также представляет собой двигатель экономического роста.

Данный доклад использует такие параметры как компетенции, цепочка добавленной стоимости и территории (регионы) в качестве направлений для анализа.

Нас интересуют следующие вопросы:

- Почему продукты и сектора экономики в Казахстане не так быстро продвигаются вверх по цепочкам добавленной стоимости, как в похожих странах, например, Турции?

- В каких регионах наиболее высокий уровень знания? Каков их относительный вклад в создание базы этого знания и как их роль в этом плане менялась с течением времени?

- Какие регионы способствуют экономической диверсификации в стране? Какие из них внесли вклад в создание нового знания в период с 2003 по 2015 гг.?

- Основываясь на проделанном анализе, какие вертикальные и горизонтальные меры могут способствовать решению проблемы неравнозначности компетенций населения в регионах страны и улучшению их будущих показателей? Каков уровень компетенций населения в Казахстане? В глобальном разрезе страна показывает худшие, чем у похожих стран, результаты, однако опережает своих «сверстников» на региональном уровне.

Турция и Казахстан

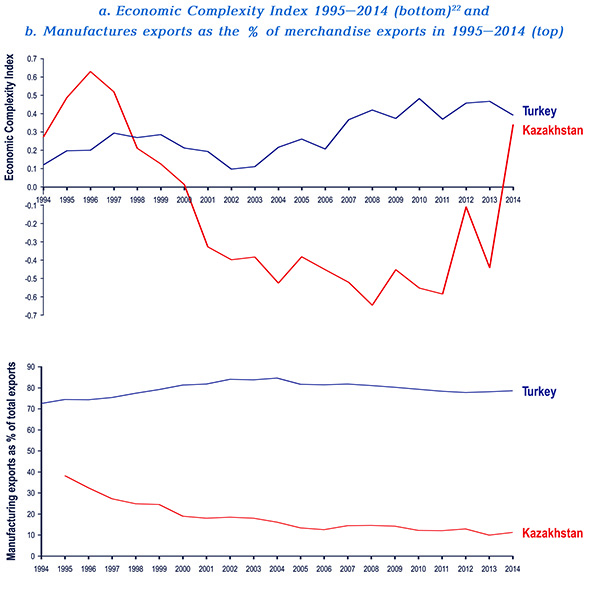

Компетенции измеряются уровнем экономической сложности, а он, в свою очередь, связан с экспортом промышленных товаров. При повышении уровня знания населения страна может расширить производство и увеличить долю промышленных товаров в общем объеме экспорта. Верно и обратное: увеличение доли промышленных товаров в экспорте также способствует повышению уровня знания.

В Казахстане ECI падал с 1996 года (в последние пять лет наблюдается несколько периодов подъема и спада по данному показателю), в то время как доля экспорта товаров постепенно уменьшалась на протяжении этого периода. Для сравнения: Турция, ECI которой был ниже, чем у Казахстана в 1995 году, оказалась способной превзойти последний как в плане показателей экономической сложности, так и в доли экспорта товаров (за исключением 2014 года, когда эффект от падения цен на нефть привел к искусственному к искусственному росту экспортной доли промышленных товаров, цены на которые не изменились).

Турция была выбрана как быстро развивающаяся страна региона, структура экспорта и тренды в развитии компетенций которой, однако, отличны от Казахстана. На протяжении более чем десяти лет Турция превосходила Казахстан по таким показателям как глобальный индекс конкурентоспособности (GCI) и ECI. По уровню GCI, в 2005 году Турция и Казахстан заняли 51 и 71 место, а в 2014 году – 45 и 50 место, соответственно.

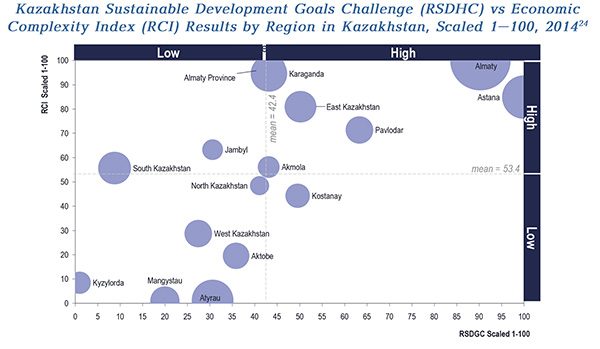

Лидеры и лузеры

На региональном уровне наиболее высокие показатели экономической сложности демонстрируют столичные города Астана и Алматы, а также Карагандинская и Алматинская области. Стоит отметить, что два региона, находящиеся в фокусе данного исследования, Мангистау и Кызылорда, находятся среди регионов с наиболее низким уровнем компетенций населения (у Мангистау результаты лучше, чем у Кызылорды).

Только Алматинская и Жамбылская области продвинулись на обоих направлениях, но ни один из регионов не поднялся на два уровня.

Улучшения в области достижения целей устойчивого развития представляются более затруднительными без уже созданной сильной базы в области компетенций. Из регионов с низкими результатами как по региональной конкурентоспособности (RCI), так и по достижению целей устойчивого развития Жамбыл и Южно-Казахстанская область повысили показатели по компетенциям. Алматинская область и Восточно-Казахстанская область уже показывали высокие результаты в области компетенций и оказались способны улучшить показатели в области достижения целей устойчивого развития. Ни один из регионов с низким данным показателей не смог улучшить его. Костанай, чьи результаты в области достижения целей устойчивого развития уже были высокими, чуть улучшил их и в области компетенций. Показатели Кызылорды и Мангистау остались неизменными – низкими.

Высокие показатели человеческого развития в Казахстане могут частично объясняться значительными вложениями государства в здравоохранение и образование, так же, как и в свободный и широкий доступ к этим общественным благам. Средние национальные показатели человеческого развития, однако, скрывают очень неравноценные результаты на региональном уровне.

Человеческое измерение регионов

Значения показателя HDI во многих регионах значительно ниже средних по стране, в частности, в Жамбыле, Акмоле, Южно-Казахстанкой области и Алматинской области, которые демонстрируют наихудшие результаты (значение показателя ниже 0,50). Не удивительно, что столичные города Алматы и Астана обладают наивысшими в стране показателями HDI. За ними следуют Атырау и Мангистау с их нефтегазовыми доходами.

Значительные различия показателей человеческого развития среди казахстанских регионов отражаются в неравноценных показателях состояния устойчивого развития на региональном уровне. В частности, Казахстану предстоит решить шесть проблем, связанных с устойчивым развитием, каждая из которых тесно связана с достижением целей в области устойчивого развития (SDG).

Речь идет о следующих проблемах: (1) высокий уровень неравенства среди регионов (SDG 10); (2) неравный уровень развития инноваций и инфраструктуры (SDG 9); (3) неравные показатели роста, производительности и занятости (SDG 8); (4) неравноценные региональные показатели по состоянию здоровья населения и доступности здравоохранения (SDG 3); (5) неравенство в области образования (SDG 4); (6) гендерное неравенство (SDG 5).

Первые три проблемы имеют отношение, прежде всего, к предпринимательству, в то время как последние три больше связаны с индивидуальными гражданами.

Высокий уровень неравенства среди регионов

Большая доля ВВП Казахстана обеспечивается столичными городами Астаной и Алматы, основным нефтедобывающим регионом Атырау и промышленными районами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. Эти города и регионы обеспечили 55% ВВП в 2013 году.

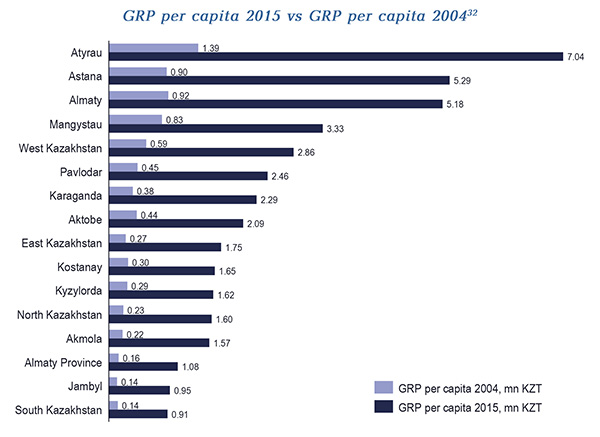

Несмотря на то, что в расчете на душу населения ВВП Казахстана быстро рос в течение последних десяти лет во всех областях страны, различия между регионами продолжают поражать воображение. Только подумайте, в 2015 году ВРП Атырау в расчете на душу населения был более чем в семь раз выше ВРП Южно-Казахстанской области.

Темпы роста регионов со сформированными секторами обрабатывающей промышленности, таких, как, например, Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область, Павлодар, Костанай и т.д., хотя и являются положительными, но все же уступают темпам роста нефтедобывающих городов и областей. Это привело к уменьшению вклада данных регионов в ВВП страны.

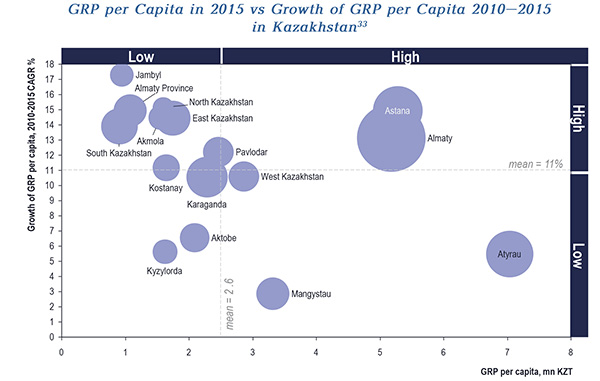

Если измерять показатели неравенства ВРП в расчете на душу населения и роста ВРП в расчете на душу населения, мы обнаружим следующие кластеры регионов (см. График).

Если измерять показатели неравенства ВРП в расчете на душу населения и роста ВРП в расчете на душу населения, мы обнаружим следующие кластеры регионов (см. График).

Кластер «отстающих»

Кластер “отстающих” включает Кызылординскую область и Актобе. Оба региона демонстрируют низкие показатели ВВП в расчете на душу населения и роста ВВП в расчете на душу населения.

Горизонтальные и вертикальные меры могли бы способствовать приближению этих регионов к средним уровням дохода по стране. Будучи индустриализованным регионом, Актобе мог бы сделать больший упор на улучшении качества и модернизацию своих заводов и оборудования для повышения производительности труда и внедрения новых производственных технологий. Для Кызылорды эффективной может стать диверсификация экономики, уход от зависимости от сырьевых ресурсов в сторону других секторов, как, например, IT-услуги с высокой добавленной стоимостью.

ВРП в расчете на душу населения других регионов, также относящихся к кластеру «отстающих» – Жамбыл, Алматинская область, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области – значительно ниже среднего по стране (половина от среднего значения), однако этот показатель демонстрирует быстрый рост, 15% и более в год.

Кластер «Бунтарей»

Этим регионам могут помочь краткосрочные меры по снижению уровня бедности (как, например, предоставление соцпакетов). Они, однако, уже сейчас демонстрируют, что смогут достичь среднего по стране уровня ВВП на душу населения через несколько лет.

Атырау и Мангыстау входят в кластер «Энергетиков»

Эти регионы обладают высоким ВВП в расчете на душу населения, однако их показатели роста ВВП в расчете на душу населения оказываются ниже среднего по стране. Этим регионам подойдут вертикальные меры для развития R&D, инноваций, повышения производительности труда и достижения высоких показателей роста благосостояния.

Кластер «Победителей»

Включает области или города с устойчиво высокими показателями ВВП на душу населения и роста ВВП на душу населения. Обе столицы – Астана и Алматы – попадают под эту категорию. Будучи двигателями роста и повышения благосостояния в Казахстане, Астана и Алматы могли бы найти дополнительные способы положительно влиять на другие регионы, а именно создавая программы коммерческих связей с наиболее бедными регионами страны.

Несмотря на положительную динамику ВРП в расчете на душу населения и рост индивидуального дохода по всем регионам, более бедное население смогло воспользоваться плодами этой динамики только в Астане, Павлодаре и Алматинской области (увеличение доли более чем на один п.п.).

Неравенство и рост

В регионах с наиболее высоким уровнем неравенства – Акмоле, Караганде и Восточно-Казахстанской области – в то же время наблюдается наиболее быстрый рост ВВП в расчете на душу населения. Быстрорастущие экономики, как правило, порождают более высокий уровень неравенства в краткосрочной перспективе, с которым можно справиться с помощью адресных мер.

Так как Акмола, Караганда и Восточно-Казахстанская область это регионы, в которых наблюдается не только высокий уровень неравенства, но и наиболее высокие показатели бедности в стране, решению их проблем могут способствовать меры по снижению уровня бедности, например, выдача пособий наиболее нуждающимся семьям. Эти пособия могут частично финансироваться на национальном уровне, пока регионы не смогут поддерживать себя сами. Дальнейший анализ должен выявить источники роста в этих регионах и то, почему его плоды не охватывают более широкие слои населения.

Наиболее низкий уровень неравенства наблюдается в Мангистау, Кызылорде, Южно-Казахстанской области и Павлодаре, где значение коэффициента Джини составляет менее 0,22. Опыт этих областей может быть полезен и для тех регионов, в которых уровень неравенства выше.

Проблема неравного уровня развития инноваций и инфраструктуры (SDG 9)

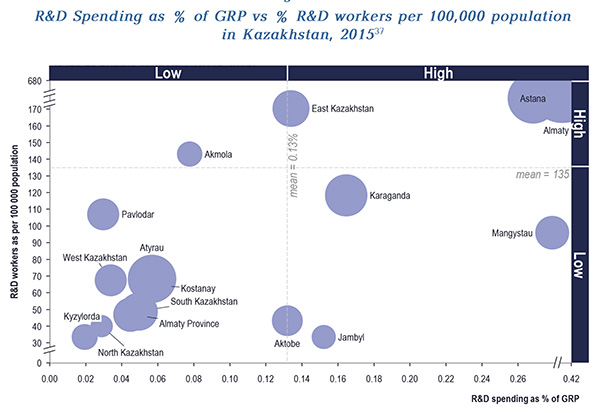

Следующая после неравенства проблема состоит в региональных различиях в области инвестиций в инновации и инфраструктуру. Столичные города Алматы и Астана стоят особняком не только по показателям дохода на душу населения, но и по уровню инвестиций в инновации в плане того, какой процент ВВП регион тратит на научные исследования и сколько людей задействовано в научной сфере относительно всего населения (см. График).

Контраст между Алматы, с одной стороны, и такими регионами, как Западно-Казахстанская область, Павлодар, Кызылорды, Алматинская область, Атырау и Костанай – с другой, поразителен. Второй группе регионов необходимо заняться поиском различных путей дальнейших инвестиций в научные исследования и сократить двадцатикратный разрыв по данному показателю с Алматы.

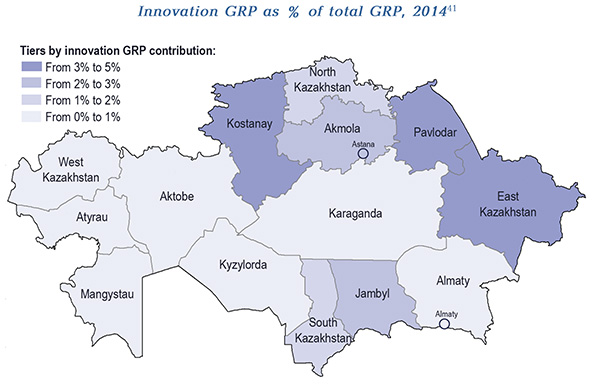

Уровень расходов на научные исследования (в процентах от ВВП) в Мангистау также относительно высок, особенно для региона, зависящего от сырьевой экономики, однако неочевидно, что эти расходы приносят результат: несмотря на то, что экспорт составляет 75% ВВП региона, несырьевой экспорт составляет всего 5% из них (см. График). Более того, Мангистау находится в самой низшей квартиле по ВРП в области инноваций в процентном отношении к общему ВВП (см. График). Мангистау необходимо найти способы более эффективного расходования средств на научные исследования, которое способствовало бы созданию инноваций.

Проблема неравных показателей роста, производительности и занятости (SDG 8)

Третья проблема устойчивого развития, которая стоит перед казахстанскими регионами, это производительность труда и занятость населения. Несмотря на то, что средние показатели по безработице составляют 5% (низкий уровень согласно международным стандартам), уровень безработицы среди регионов – разный.

Регионы с наиболее высоким уровнем безработицы, такие как Южно-Казахстанская область и Мангистау, должны повышать компетенции населения, проводить структурные реформы и вводить меры по урегулированию рынка труда. Малый и средний бизнес представляет собой замечательный источник создания рабочих мест. Хотя сегмент МСБ составляет более 90% бизнеса во всех регионах Казахстана, их вклад в ВРП представляет собой не более 20% – опять же во всех регионах, кроме Астаны и Западно-Казахстанской области.

Производительность труда – еще одно необходимое условие устойчивого развития, которое также разводит регионы Казахстана по разным полюсам. Наиболее высокие уровни производительности труда наблюдаются в столицах – Астане и Алматы. Атырау и Мангистау – регионы с относительно высоким уровнем производительности труда, но с низким и даже отрицательным ростом данного показателя. Этим двум регионам необходимо развивать компетенции населения с помощью программ обучения, бизнес-тренингов, ГЧП, программ взаимодействия иностранных инвесторов и МСБ.

Остальные регионы Казахстана обладают низким, но растущим уровнем производительности труда, который также можно поддерживать с помощью инвестиций в обучение.

Проблема неравноценных региональных показателей по состоянию здоровья населения и доступности здравоохранения (SDG 3)

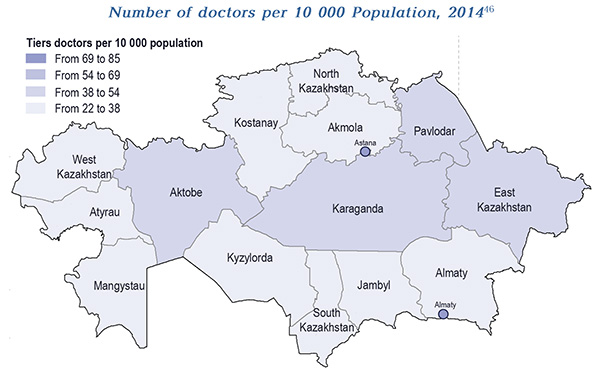

Еще одна важная проблема казахстанских регионов – достижение удовлетворительных показателей здоровья населения и доступности здравоохранения. Возможность доступа к услугам здравоохранения в индустриализованном государстве должна быть всеобщей и равной. Тем не менее, в некоторых регионах на юге Казахстана, особенно Мангистау, Южно-Казахстанской области и Алматы, доступность больничных коек ниже, чем в других регионах страны. Все регионы, за исключением крупных городов, испытывают дефицит медицинских работников: количество врачей в регионах как минимум в два раза ниже, чем в Астане и Алматы (см. График).

Существенные различия в уровне здравоохранения также отражаются в статистических индикаторах, как, например, число умерших детей в возрасте до пяти лет в расчете на 1000 родившихся. Несмотря на значительный прогресс, продемонстрированный за короткий период 2010 – 2014 гг., разница между регионами с лучшими и худшими показателями детской смертности все еще составляет 100%: 16,45 в Кызылорды против 8,08 в Астане.

Чтобы обеспечить более широкий доступ к здравоохранению, регионам необходимо достичь нужного уровня инфраструктуры и мотивировать врачей практиковать в отдаленных районах. Мангистау стоит инвестировать большую часть доходов от сырьевого экспорта в обеспечение доступа к здравоохранению. Информационные кампании и финансовые стимулы потребуются для привлечения большего числа врачей в отдаленные районы. Более того, казахстанское правительство может предоставлять кредиты бедным регионам, таким, как Южно-Казахстанская или Алматинская область, чтобы стимулировать инвестиции в инфраструктуру.

Проблема неравенства в области образования (SDG 4)

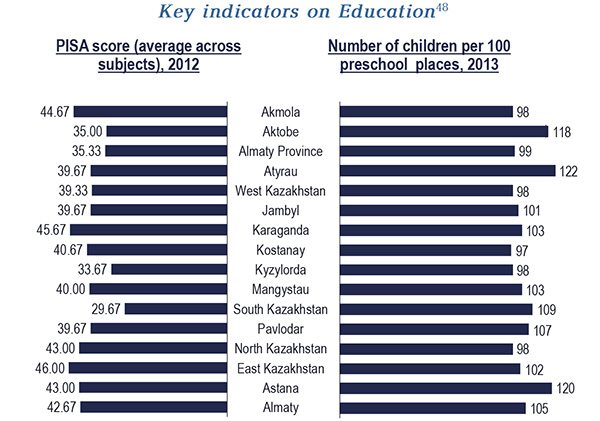

Доступ к качественному образованию – столь же необходимый элемент достижения устойчивого развития, сколь и здравоохранение, и также должен быть всеобщим и равным. Доступ к дошкольному образованию влияет на вовлечение женщин в трудовую деятельность, тем не менее, десять регионов не имеют возможности обеспечить места в детских садах всем детям (см. График).

Проблема гендерного неравенства (SDG 5)

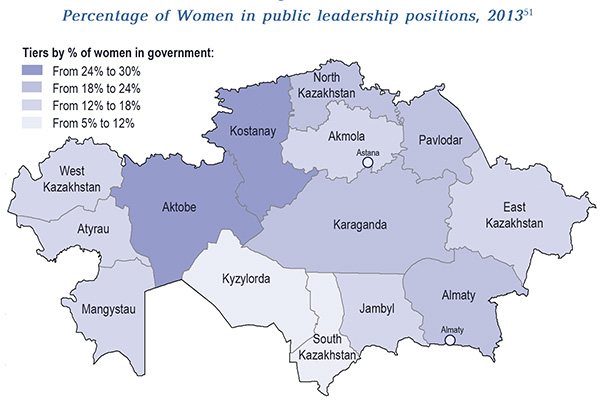

Несмотря на значительный прогресс, сделанный Казахстаном на пути сокращения гендерного неравенства в области образования и занятости, на национальном уровне все еще существуют заметные проблемы в этом плане, а среди регионов наблюдаются значительные различия. Посмотрите на уровень заработной платы: разница между оплатой труда мужчин и женщин в регионах типа Атырау и Мангистау составляет примерно 50%.

И Атырау, и Мангистау серьезно зависят от сырьевой добычи, сектора, в котором обычно доминирует мужская рабочая сила. Уровень оплаты труда также завышен благодаря сырьевому эффекту. Горнопромышленные регионы, такие, как Атырау и Мангистау, должны применять меры по повышению занятости женщин в секторе, обеспечивая им сопоставимую с мужской оплату труда. Проведение местными властями информационных кампаний и поощрение труда женщин должно стимулировать бизнесы к сокращению гендерного неравенства. Информационные кампании необходимо проводить также в школах и ВУЗах и поощрять женщин в выборе карьеры в инженерном и горнодобывающем секторе.

Высокий уровень гендерного неравенства также делает женщин неконкурентоспособными в сфере государственной службы. Таким образом, Кызылорды не только демонстрирует один из наиболее высоких показателей гендерного неравенства по уровню образования; регион также обладает самым низким процентом женщин на госпостах по сравнению с другими областями (см. График).

Выводы-рекомендации

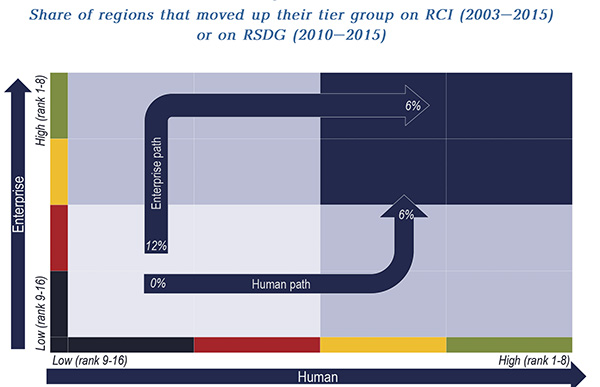

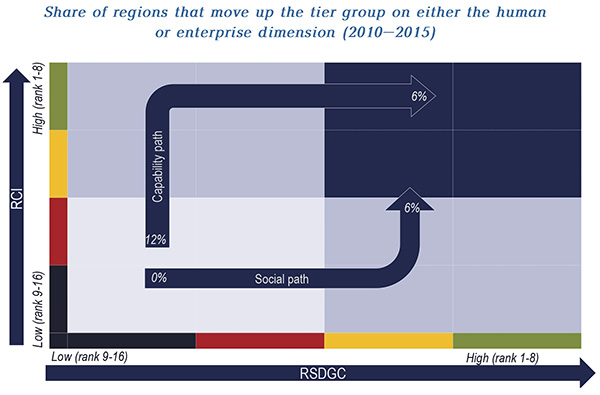

На основании показателей достижения целей устойчивого развития (SDG) и уровня компетенций, можно сделать вывод, что не все регионы развиваются в едином направлении. В то время как некоторые из них более продвинуты в плане уровня компетенций, другие опережают их в сфере устойчивого развития. Задача состоит в том, чтобы помочь достичь лучшего баланса уровня компетенций и устойчивого развития внутри каждого региона, одновременно сокращая разницу показателей среди регионов. Обнаружено, что казахстанские регионы, как правило, следуют по одному из двух путей: развития компетенций или улучшения показателей устойчивого развития.

Путь развития компетенций: большая часть регионов Казахстана поначалу следует по пути развития уровня компетенций, выходя затем на рост региональной конкурентоспособности (RCI) и далее регионального достижения целей устойчивого развития (RSDG). Эти регионы инвестировали в усложнение и диверсификацию производства и сферы услуг, прежде чем заняться улучшением инфраструктуры, развитием МСБ, созданием рабочих мест, улучшением доступа к услугам здравоохранения, образования и достижением гендерного равенства. Регионы этого типа включают в себя Алматинскую область и Восточно-Казахстанскую область.

Путь улучшения показателей устойчивого развития (социальный путь): когда компетенции населения достигают минимально-достаточного уровня, для регионов становится возможным идти по направлению улучшения показателей устойчивого развития. Эти регионы делают больший упор на инвестиции в человеческий капитал и устойчивый бизнес. Примером подобного такого региона является Костанай.

В данном подходе сначала доминирует акцент на развитие бизнеса. Он, однако, должен быть сменен акцентом на развитие человеческого капитала: регионы, следующие по пути улучшения показателей устойчивого развития обычно сначала делают упор на достижение целей в устойчивом развитии (SDG) бизнеса, а потом – на достижение целей в устойчивом развитии человеческого капитала.

В данном подходе сначала доминирует акцент на развитие бизнеса. Он, однако, должен быть сменен акцентом на развитие человеческого капитала: регионы, следующие по пути улучшения показателей устойчивого развития обычно сначала делают упор на достижение целей в устойчивом развитии (SDG) бизнеса, а потом – на достижение целей в устойчивом развитии человеческого капитала.

Подход с акцентом на развитие бизнеса подразумевает движение вперед, а затем вправо (см. График). Очевидно, не все регионы Казахстана следуют по этому пути. В то время как некоторые демонстрируют более высокие показатели уровня компетенций, другие опережают их в плане устойчивого развития.

Меры по поддержке SDG бизнеса включают в себя привлечение инвестиций, строительство технопарков, активные меры по регулированию рынка труда, вложения в инфраструктуру и государственные инвестиции в научные исследования и инновации. Регионы Актобе и Мангистау, демонстрирующие низкие показатели как по уровню SDG бизнеса, так и по уровню SDG человеческого капитала, начали свой рост с подхода, где превалирует акцент на развитии бизнеса. Алматинская область, добившись высоких показателей по уровню SDG бизнеса, сместила акцент на развитие человеческого капитала.

При развитии человеческого капитала инвестирование делается сначала в людей, а затем возвращаются в сферу бизнеса. В графическом изображении подход, делающий акцент на развитие человеческого капитала, подразумевает движение вправо, а затем вверх к развитию бизнеса. В долгосрочной перспективе, регионы, следующие как по пути развития компетенций, так и по пути улучшения показателей устойчивого развития, должны совпасть по показателям как RCI, так и RSDG.

Анализ данных по региональной конкурентоспособности и достижению целей в области устойчивого развития за десять лет демонстрирует наличие обоих путей во всех регионах Казахстана. В рамках этого можно предложить четыре вида мер, которые могут применить регионы.

Анализ данных по региональной конкурентоспособности и достижению целей в области устойчивого развития за десять лет демонстрирует наличие обоих путей во всех регионах Казахстана. В рамках этого можно предложить четыре вида мер, которые могут применить регионы.

«Инновационные»: регионам с высокими показателями как по уровню ECI, так и по уровню SDG необходимо делать упор на поддержку научных исследований, укрепление связей между частными компаниями и университетами, стимулирование межрегионального сотрудничества в сфере науки и привлечение иностранных инвестиций, направленных на развитие инноваций и импорт компетенций.

«Структурные»: регионы с высокими показателями уровня SDG и с намного более низкими показателями по ECI должны вводить меры по повышению уровня компетенций с помощью открытой конкуренции, связей иностранных инвесторов и МСБ, стимулирования экспорта и создания государственно-частных партнерств в сфере развития компетенций.

«Социальные»: регионы с высокими показателями по уровню ECI, но низкими – по уровню SDG не делали необходимых инвестиций в развитие человеческого капитала и устойчивое развитие. Эти регионы должны сфокусироваться на вложениях в образование, здравоохранение, социальную защиту, сокращение гендерного неравенства и устойчивые формы производства и потребления.

«Спасательные»: в регионах, демонстрирующих низкие результаты как по уровню SDG, так и по уровню ECI, необходимо вводить комбинированные горизонтальные и вертикальные меры для продвижения вверх по цепочке добавленной стоимости и создания источников финансирования устойчивого развития.

ОТ АВТОРА

Любой доклад, подготовленный экспертами ООН, представляет собой дипломатический документ, в котором результаты исследования излагаются так, чтобы “никого не обидеть”. Особенно если речь идет о причинах и возможных последствиях исследуемых явлений. Вышеупомянутый доклад представляет собой классическое подтверждение этого правила. Его авторы старательно обходят все “сложные” вопросы не только о причинах регионального неравенства в Казахстане, но и о том, к чему оно может привести. В принципе они действуют как действовали до них советские исследователи: мы расследуем, а вы читайте между строк и сами делайте выводы.

Если же более точно сформулировать суть происходящих региональных процессов в Казахстане, то можно четко увидеть расхождение территорий – столицы и северо-востока страны против всех остальных. Особенно важно отметить, что в числе “всех остальных” оказались регионы с быстрорастущим населением.

Есть хорошо известное правило – социальные революции происходят не потому, что в стране много бедных, а потому, что есть расслоение, которое люди воспринимают как несправедливое. Но если раньше такое расслоение в основном концентрировалось в городах, где людей разделяли только стены и кварталы (хорошо известно, что в Чикаго богатые люди селились так, чтобы в случае волнений быстро покинуть город), то сейчас ничто не может остановить распространение информации. Парадокс современного развития состоит в том, что “размывание” географических границ, достигаемое коммуникационной революцией, ведет к усилению межрегионального напряжения.

Авторы доклада ничего не говорят и о динамике северо-востока. Но вполне очевидно, что (в отличие от Турции) этот регион как экономический кластер сложился в границах СССР, а его интеграция в состав Казахстана носит больше политический, чем экономический характер. Впрочем, это скорее вопрос, так как тема распределения транспортных потоков внутри страны осталась за рамками доклада.

Непонятна также и динамика человеческого капитала внутри страны. Согласно выводам доклада получается, что столицы стали его генераторами. Но больше верится в то, что они скорее выполняют функцию концентраторов, собирая его из других регионов. Последние тренды указывают на то, что скоро в числе развитых регионов могут остаться только столицы, и это совсем уж тревожный знак.

Очень показательным выглядит слабый уровень развития западных регионов страны. Несмотря на “золотой дождь”, Техаса в этих районах не получилось. Несмотря на все попытки создать на этих территориях продвинутые девелоперские проекты, все они остались на бумаге.

Поэтому особенно забавными на этом фоне выглядят главные рекомендации авторов доклада. Все они сводятся к знаменитому (времен перестройки) выражению: “Надо же что-то делать”.

Едил

"Мангистау стоит инвестировать большую часть доходов от сырьевого экспорта в обеспечение доступа к здравоохранению"

- и тут сепаратизм )