Рост участия населения в политической жизни государства стал главным драйвером демократии в мире. К сожалению, он не ведет к симметричному росту гражданских свобод. Результатом такого развития может стать не ослабление, а усиление авторитаризма.

The Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитический центр одноименного журнала, опубликовал очередное исследование о развитии демократических процессов в разных государствах. Такие исследования EIU проводит с 2006 года, а их результаты публикует раз в два года в виде рейтинга стран по уровню демократического развития.

В основу исследования положены результаты соцопросов, проводимых по единой программе World Values Survey Association. Данные собираются в матрицу «60 на 167» (60 показателей по 167 странам).

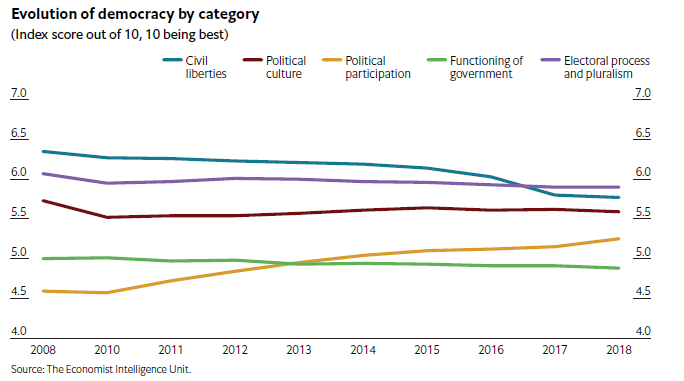

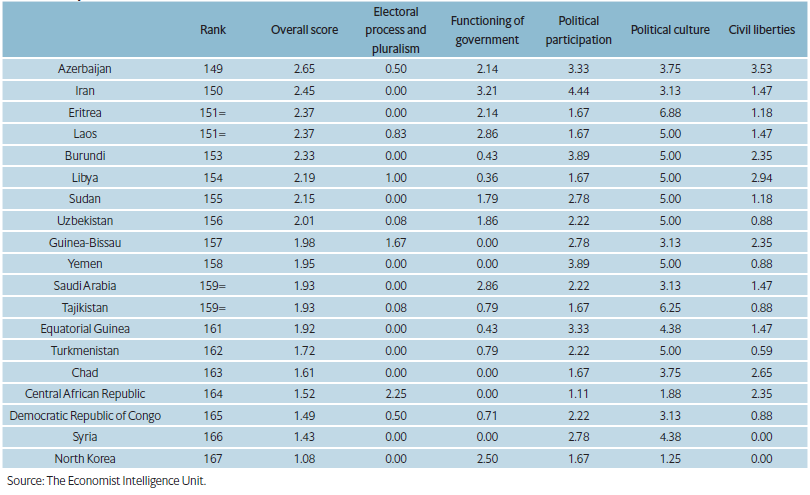

Показатели сгруппированы в пять категорий, характеризующих состояние демократии внутри страны:

- избирательный процесс и плюрализм;

- деятельность правительства;

- политическое участие;

- политическая культура;

- гражданские свободы.

167 стран сгруппированы по четырем категориям:

- полная демократия;

- недостаточная демократия;

- гибридный режим;

- авторитарный режим.

Оттенки демократии

Понятия свобода и демократия часто используют в качестве синонимов. Но, по мнению авторов исследования, свобода — цель для общества, а демократия — инструмент, который используется для достижения этой цели. И если свободу все представляют примерно одинаково, то определение демократии вызывает массу споров.

«Минимальными условиями» для определения системы как демократической считаются наличие правительства, избранного большинством и с согласия этого большинства, свободных и честных выборов, защиты прав меньшинства, уважение к правам человека, равенство перед законом и политический плюрализм. С этим согласно большинство экспертов.

Но только этих условий недостаточно, чтобы считать демократической современную политическую систему. Включение же дополнительных условий вызывает усиление разногласий в среде экспертов.

Авторы рейтинга EIU решили представить участников исследования в виде рэнкинга - ставшей уже привычной для всех читателей формы. Ранжирование стран по уровню демократии - неожиданный ход, и далеко не все исследователи его поддерживают (привычное разделение государств предполагает категоричную оценку - демократия или авторитарная система). Чтобы смягчить жесткость ранжирования, авторы создали несколько макро-категорий - «полной демократии», «недостаточной демократии» и «гибридной системы». Все остальные попали в категорию «авторитарного режима».

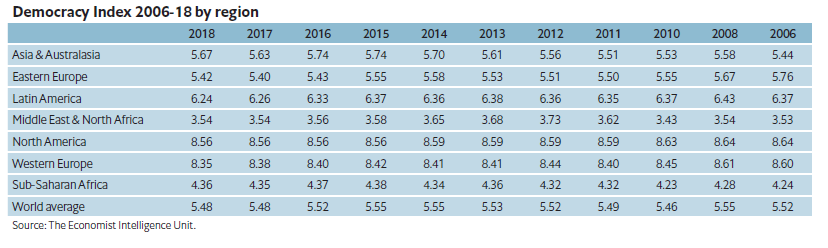

Самой малочисленной оказалась категория «полной демократии». В нее вошли 20 стран, подавляющее большинство которых составили государства Западной Европы. Латинскую Америку в группе представляет лишь два государства - Уругвай и Коста-Рика.

КСТАТИ, Уругвай (в отличие стран, например, Северной Европы, занимающих топ рейтинга) не был демократией на протяжении своей истории. Более того, еще в 1970-80-е годы там правил авторитарный режим. Но это не помешало стране стать именно полной демократией.

Между тем в эту категорию не попали США и Франция и некоторые другие европейские государства. Для первых двух эта ситуация выглядит особенно иронично, учитывая, что в официальных документах именно этих стран понятие свободы наполнено гражданским пафосом. И хотя сами американцы любят иронизировать над тем, что в их Конституции нет понятия демократия, а есть лишь республика, отсутствие США в категории «полных демократий» — это, конечно, заслуга последних президентов, которых больше интересовали внешние войны, чем гражданские свободы внутри страны.

В категорию «неполных демократий» вошли 55 стран мира, среди которых оказалось большинство стран бывшего Восточного блока, а также три прибалтийских республики бывшего СССР.

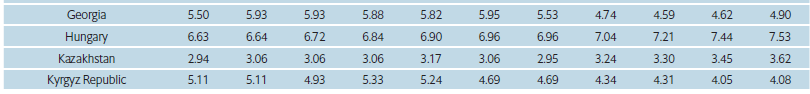

Пять республик экс-СССР (Украина, Грузия, Кыргызстан, Армения и Молдова) вошли в число 39 стран с так называемым «гибридным» режимом.

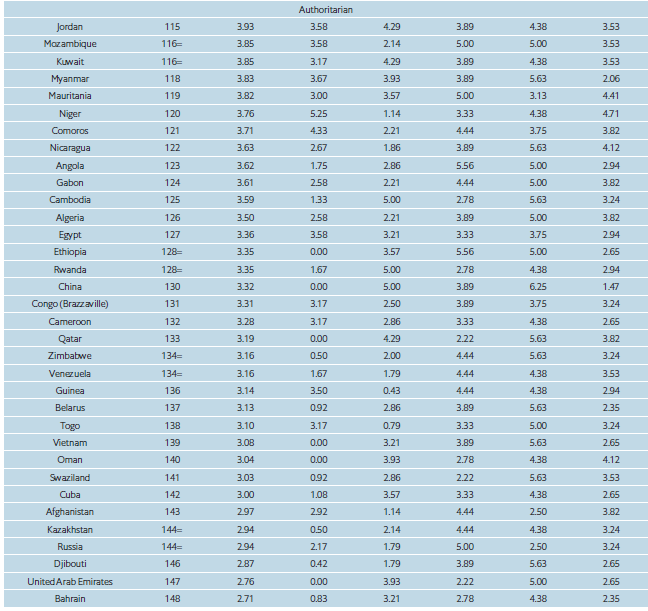

Остальные семь (Беларусь, Казахстан, Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) предсказуемо оказались в числе авторитарных государств (53 страны). Правда, абсолютное большинство по числу позиций здесь занимают страны Африки.

Страны «черной Африки» (расположенные к югу от Сахары) лидируют в рейтинге по своей динамике движения к более демократичной системе. Но этот рост объясняется критически низкими отправными точками. Ведь с нуля любой рост выглядит вполне внушительным, однако он может быстро исчерпаться. Так было уже со странами Северной Африки и Ближнего Востока: они пережили период быстрого роста по уровню демократии, в результате Арабской весны, накрывшей регион в 2010 году. Однако на поверку весна оказалась лишь оттепелью, и регион снова накрыли политические заморозки.

Динамика Индекса демократии говорит о том, что «чистый выигрыш» в регионе оказался в итоге нулевым. Все то, что «арабская улица» выиграла у дворцов, она затем также быстро проиграла новым режимам. Исключение составляет лишь Тунис - родина Арабской весны.

Секреты нулевой суммы

Повышение рейтингов «черной Африки», а также стран Восточной Европы было уравновешано одновременным снижением уровня демократии в странах Западной Европы и латинской Америки. В результате это движение в разных направлениях не привело к изменению «средней температуры по мировой политической системе». Получился итог, который можно определить как «нулевую сумму». Но в реальности за ней скрывается качественное ухудшение всей системы.

Дело в том, что причиной повышения рейтинга многих стран стал рост «фактора участия». Это означает рост количества людей, участвующих в политической жизни своих стран. В целом это положительная тенденция, так как принято считать, что уровень такого участия положительно влияет на уровень демократии. Проблема современного момента, отмеченная авторами рейтинга, состоит в том, что рост такого участия не ведет к повышению гражданских прав в этих странах.

История уже знала такое расхождение. Во второй половине XIX века доля избирателей в общем количестве граждан в только что объединенной Германии превышала аналогичный показатель в Англии. Более того, размах политических взглядов в Германии был гораздо более широким, а социал-демократия стала частью политического мэйнстрима. Тем не менее, это не мешало считать британцам Германию авторитарным государством. И, как выяснилось позже, они адекватно оценивали ситуацию.

В начале ХХ века аналогичная ситуация была воспроизведена в Советском Союзе. С 1936 года здесь в выборах принимали участие практически все, но вело это лишь к усилению авторитаризма.

Таким образом, мир имеет все шансы повторить эту траекторию. И на практике мы видим не просто стагнацию демократического тренда, а его ухудшение в ближайшей перспективе.

Примерно в таком же фокусе можно рассматривать и рост участия в политической жизни своих стран женщин. Сам по себе этот факт еще ничего не означает. В республиках Советского Союза женщины сразу же получили избирательные права и активно включились в политическую жизнь. Но это не никак не изменило характер советской власти, которая считала себя демократической системой.

Россия и Казахстан: надежды нет

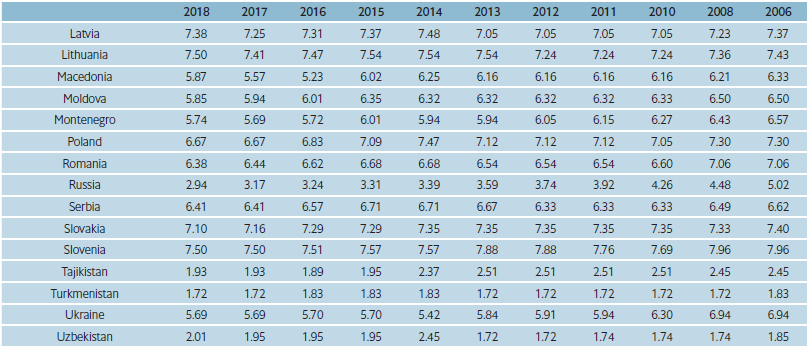

Состояние гражданских свобод и сегодня остается главной проблемой бывших советских республик. Авторы обращают внимание на то, как этот фактор повлиял на снижение рейтингов демократии Казахстана и России, которые и без того разделяли малопочетное 135 место (в 2017 году), а теперь и вовсе скатились до 144 места. Это падение стало особо заметным на фоне стагнации рейтингов других экс-советских республик с авторитарной политической системой. К примеру, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан не ухудшили своего положения.

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ ПО СТРАНАМ В ДИНАМИКЕ ПО ГОДАМ

![]()

Авторы рейтинга не ожидают улучшения позиций Казахстана и России в рейтинге Индекса Демократии в ближайшие годы. По их мнению, у политической оппозиции этих стран нет шансов прийти к власти.

Эти негативные ожидания безусловно будут влиять на отношение демократических стран как к властям этих государств, так и к самой оппозиции. И это весьма печальное обстоятельство, так как вера в позитивные изменения в политической жизни часто становится причиной этих изменений. Между тем, политическая безнадежность никогда не была фактором положительных перемен.

Наблюдатель

Если уж в США и Франции нет демократии, то что говорить про бывший совок!