Изучение положения Казахстана в рейтинге Worldwide Governance Indicators привело нас к выводу, что привычное для постсоветского пространства противопоставление порядка и уровня политических свобод разрушается. Высокие оценки обеспечиваются технологическим методами и представляют собой, по оценке kz.expert, изощренный вариант «карго-культа» — создания желаемой формы, которая не имеет никакого отношения к содержанию.

Международный проект «Показатели Эффективности Государственного Управления в Странах Мира» (Worldwide Governance Indicators) реализует команда Всемирного банка. Регулярно, начиная с 1996 года, эксперты оценивают качество власти и управления более чем в 200 странах мира.

Цель этого проекта — оценка эффективности институтов и практик государственного управления. То есть аналитики Всемирного банка оценивают процедуры выбора, мониторинга и смены правительств рассматриваемых в рейтинге государств; способности правительств эффективно разрабатывать и проводить взвешенную политику; отношение граждан и государств к институтам.

Комплексные индикаторы делаются на основе более 400 первичных — статистических, опросных и экспертных оценок, которые собираются по 32 типам источников.

Они включают в себя:

- обследования домохозяйств и фирм (9 источников);

- коммерческие источники бизнес-информации (4 источника);

- неправительственные организации (11 источников);

- организации общественного сектора (8 источников).

Полученные оценки сводятся в агрегированные индикаторы по шести обобщенным характеристикам государственного управления:

- Свобода слова и подотчетность правительства

- Политическая стабильность и отсутствие насилия / терроризма

- Эффективность работы правительства

- Качество регулирования

- Верховенство закона

- Борьба с коррупцией

Как видим, государственное управление, с точки зрения авторов проекта, не сводится к функциям правительства. Эффективность исполнительной власти — это лишь один из шести индикаторов системы управления. Остальные пять, по сути, отражают эффективность двух других ветвей власти — законодательной и судебной. Связки между всеми тремя ветвями госвласти, осуществляются через систему общественных отношений. И, как показывает опыт прошлых (и нынешнего) веков, эта система может оказаться под вполне эффективным контролем правящих кланов (или одного из них).

По вполне очевидным причинам мы решили сравнить Казахстан с другими государствами бывшего СССР, но не стали включать в список для сравнения республики Прибалтики, вошедшие в состав ЕС, и Туркменистан, пребывающий в своем собственном тоталитарном пространстве.

Позиция каждой страны по проекту Worldwide Governance Indicators представляется в форме ранга. Оценка варьируется от 0 (самый низкий уровень) до 100 (самый высокий). Ранг каждой страны отражает процент стран, качество управления в которых ниже, чем в данной стране. Чем выше ранг, тем лучше качество управления. Всемирный Банк не делает единого ранга по всем шести макрохарактеристикам, так как никакого аналитического значения такое ранжирование не имеет (если, конечно, не считать таковым привлечение внимания массовой аудитории).

Свобода слова и подотчетность правительства

Свобода слова и подотчетность правительства — первый в списке макропоказателей, по которым авторы проекта WGI оценивают эффективность государственного управления. Этот индикатор отражает восприятие того, в какой степени граждане страны имеют возможность участвовать в выборе правительства, а также свободу выражения мнений, объединений и средств массовой информации.

Совершенно предсказуемо по этому показателю Казахстан находится в хвосте мировой табели о рангах. И только в 14-15% государствах, участницах проекта, уровень свободы слова и подотчетности правительства оказался ниже, чем в Казахстане.

Неудивительно, что в списке отстающих Казахстан уверенно «опережают» Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан (напомним, что Туркменистан мы не рассматривали). Соответственно, рейтинги Грузии, Молдовы и Украины находятся в совершенно другой «политической вселенной», входя в 60% свободных стран (хуже, чем в них, ситуация обстоит примерно в 40% государств).

Существенно выше казахстанского рейтинг у Армении и Кыргызстана, но зато с ними серьезно сблизился рейтинг России (в 2007 году разрыв был более существенным).

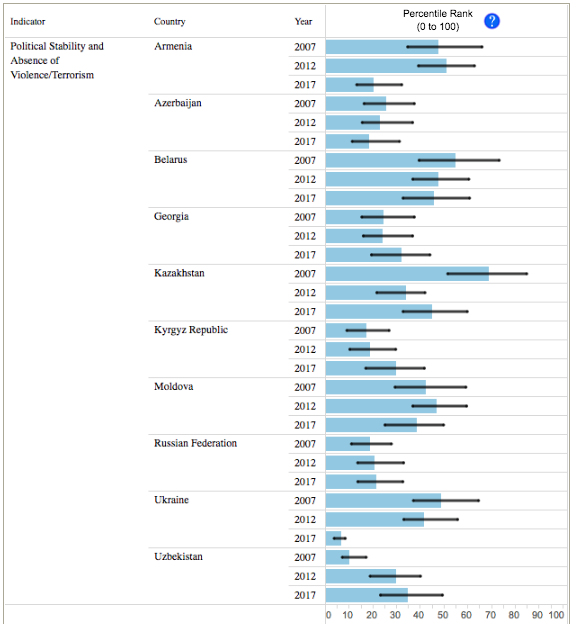

Политическая стабильность и отсутствие насилия / терроризма

Этот индикатор отражает восприятие возможности дестабилизации правительства или возможности его свержения неконституционными методами, в том числе угрозы терроризма.

Увы, но уровень этого показателя в нашей выборке стран находится практически в полном противовесе с уровнем политической свободы. Отчетливо видно, что в числе лидеров политической стабильности, как правило, оказываются аутсайдеры рейтинга свободы.

Это трагедия постсоветского пространства — неспособность выстроить устойчивую политическую систему. Как правило, свобода слова означает свободу революций. Но если такой сценарий во Франции в XIX веке никак, по сути, не сказывался на темпах экономического развития страны, которая в любые моменты своей сложной политической истории неизменно находилась в числе лидеров по всем остальным индикаторам, то сейчас такой вариант не проходит.

Тем не менее, в этом «постсоветском правиле» есть одна очень важная закономерность, которая носит универсальный характер. Если мы посмотрим на динамику рейтинга политической стабильности Беларуси и Казахстана, то обнаружим тревожную тенденцию к снижению этого показателя.

Пугающей эта тенденция выглядит потому, что повторяет, по сути, траекторию Советского Союза — государства стабильного до невероятности, но постепенно дряхлевшего, пока не развалилось.

В этом смысле интересно оценить соотношение рейтингов России, у которой нет лидерских позиций ни по стабильности, ни по свободе. Особый случай.

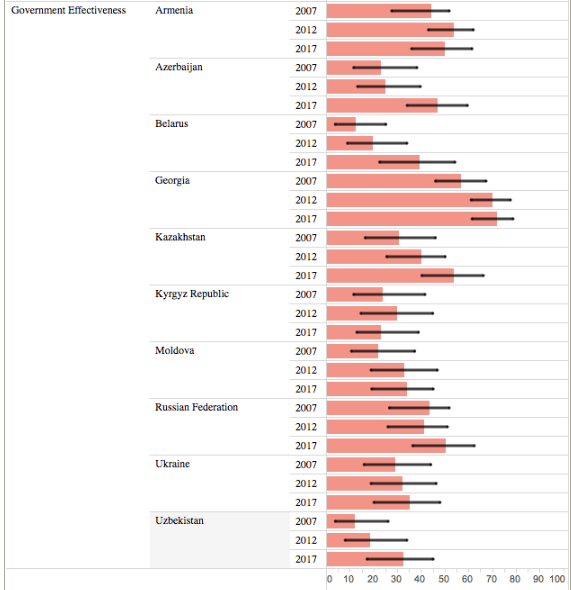

Эффективность работы правительства

Этот индикатор отражает восприятие населением качества государственных услуг и гражданской службы, степени независимости их от политического давления, качества выработки и реализации политики, а также доверия к политическим решениям правительства.

В этом рейтинге нет ничего странного и парадоксального. Он, по сути, отражает общую закономерность эволюции постсоветского пространства и либо поднимается, либо стабилен — отрицательной динамики здесь нет. Другими словами, индикаторы, собранные экспертами, не зафиксировали процесса деградации качества государственной власти.

Тем не менее этот индикатор слишком сложен для простой оценки. Современные информационные технологии при желании и относительно небольших вложениях могут перевести львиную долю рутинных госуслуг на сервисный режим. Это сразу радикально меняет отношение населения к восприятию функций государства, хотя и мало что означает с точки зрения эффективности работы самой государственной власти. Так, хорошо известно, что уровень автоматизации услуг в Соединенных Штатах Америки оставляет желать лучшего. Но вряд ли это обстоятельство может считаться аргументом в пользу ее общей неэффективности.

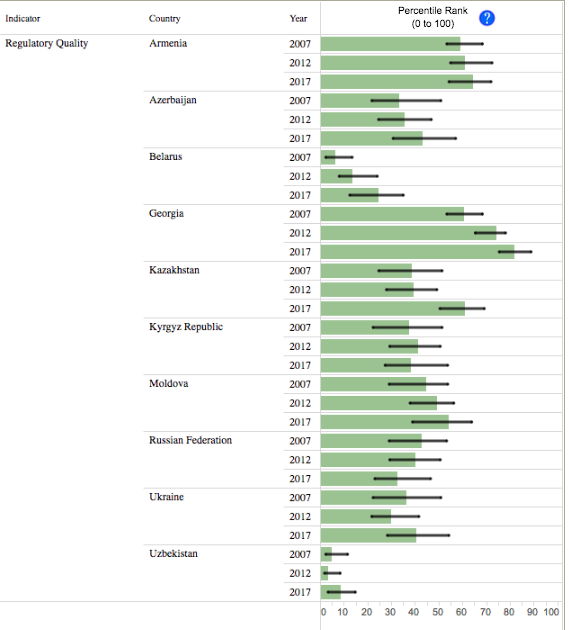

Качество регулирования

Качество регулирования отражает восприятие способности правительства формулировать и реализовывать рациональную политику и правила, которые содействуют развитию частного сектора.

Здесь также нет особых сюрпризов. Но есть одно исключение — Казахстан. За последние годы республика сделала серьезный рывок вверх по этому показателю. В итоге она переместилась буквально в топ наиболее эффективно регулируемых экономик мира.

Объяснения этому рывку могут быть разные, но самое вероятное носит формальный характер. Для того, чтобы продвинуться в таком рейтинге, достаточно принять определенные законы и внедрить определенные процедуры. Последствия этих изменений на реальный бизнес этот рейтинг может и не фиксировать. Но, впрочем, это всего лишь предположение.

Верховенство закона

Этот индикатор отражает восприятие того, как люди и организации соблюдают основы общественного договора — в частности, качество исполнения контрактов, защиты прав собственности, работы полиции и судов, а также уровень преступности и насилия.

В этом рейтинге Казахстан также занимает довольное высокие позиции, что особенно контрастирует с установленными представлениями о том, как работают правоохранительные органы.

Конечно, можно вспомнить в этой связи советскую историю, где закон безусловно определял правила жизни. Однако в реальности он всегда подчинялся политической воле и целесообразности, и в итоге главным вершителем судеб оказывалась не судейская мантия, а пресловутая телефонная трубка.

Впрочем, этой версии противоречит позиционирование Беларуси, которая в стереотипном представлении выглядит территорией «социального порядка», однако в рейтинге WGI оказывается на низком уровне (хотя и положительно развивающемся). Можно лишь предположить, что никакое право, даже в качестве фасада, в Беларуси не действует.

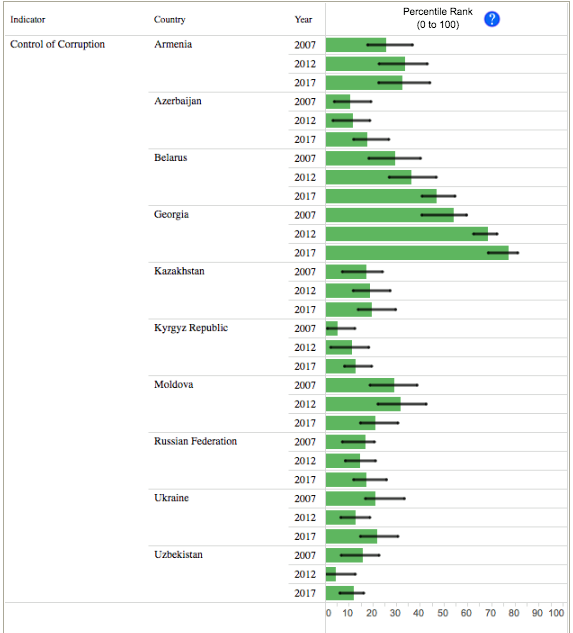

Борьба с коррупцией

Этот индикатор отражает восприятие того, в какой степени государственная власть используется в корыстных целях, в том числе распространенность коррупции, а также «захват» государства элитными группами и частными интересами.

Только что упомянутый пример Беларуси ярко проявляется в этом рейтинге. Получается так, что Беларусь активно развивается на ниве борьбы с коррупцией, но происходит это скорее в образе бескомпромиссного борца с коррупцией «батьки» нации.

В этом смысле также показательна история Советского союза периода тогдашнего «отца народов» (времен Сталина — ред.). Борьба с коррупцией не прекращалась ни на день, лагеря были переполнены заключенными, осужденными за хищения госсобственности, но в стране «никто не смел воровать».

Особо на фоне борьбы с коррупцией выглядит, конечно, Грузия с ее запредельными рейтингами. Скорее всего их можно списать на восприятие опрашиваемых людей успехами такой борьбы.

Аутсайдерские позиции Казахстана (равно как и других государств постсоветского пространства) отражают, на наш взгляд, реальное положение. Вспышки авторитарного задора по искоренению коррупции никого не могут обмануть, так как большая часть людей живет по этим коррупционным правилам. Каким образом в будущем придется менять эту систему — очень большой вопрос.

Прохожий

В случае с Казахстаном следует скорее применить термин «обратный карго-культ», который появился в 2010 году в блоге политолога Екатерины Шульман. Так она назвала положение, при котором в стране строятся неэффективные общественные карго-институты и в то же время активно поддерживается вера в то, что проблемы есть везде, потому что сам оригинал неэффективен.

John

Особо заморачиваться и обращать внимание на рейтинги не стоит. Банк Lehman Brothers имел рейтинг ААА+ за несколько часов до краха. Все это липа.