Список из десяти наиболее значимых рисков 2018 года были опубликованы в ежегодном докладе “To the Brink – and Back?” (“К краю пропасти – и обратно?»), подготовленном организаторами Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) под председательством Вольфганга Ишингера. Сам форум стартует в столице Баварии завтра, 16 февраля.

Доклад о положении дел в мировой политике как «информацию к размышлению» перед открытием самой конференции организаторы MSC публикуют с 2015 года. Год назад эксперты MSC предупреждали о фрагментации мира и замыкании ведущих держав на себе, что в сочетании с подъемом «антилиберальных сил» расшатывает привычные устои.

Вольфганг Ишингер с докладом, написанным для затравки дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

В новом докладе эксперты утверждают, что в 2017 году углубился кризис мирового либерального порядка. Действующие десятилетиями международные нормы продолжают девальвироваться, а сложившийся глобальный миропорядок находится на грани коллапса. В 2018 году многие текущие кризисы могут разрешиться миром, но могут и перерасти в полноценный конфликт.

Топ-10 рисков 2018 года, подготовленный экспертами аналитического центра Eurasia Group специально для доклада MSC, выглядит так:

- Возрастает вероятность торговой войны между США и КНР на фоне политического кризиса в Вашингтоне и развития китайской торгово-инвестиционной экспансии.

- Вероятность неверных действий, случайных ошибок, благодаря которым один из существующих кризисов — Сирия, Украина, ядерная программа КНДР — может развиться в полноценную войну.

- Соперничество мировых держав в сфере высоких технологий приведет к их замыканию на себе, ограждению друг от друга, нанося ущерб глобализации, мировой торговле и безопасности.

- Отмена торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой (NAFTA) может привести к экономическому кризису и политической нестабильности в Мексике накануне президентских выборов (назначены на июль).

- Возможный выход США из ядерной сделки с Ираном. Новые американские санкции вызовут непредсказуемые ответные меры со стороны Тегерана.

- Дальнейшая эрозия доверия к общественным институтам — от СМИ и банков до партий и правительств — выразится в снижении предсказуемости мировых политических и экономических процессов.

- Eurasia Group также предупреждает о «протекционизме 2.0» — вероятности возникновения межгосударственных барьеров в области цифровой экономики и инноваций.

- Затягивание переговоров о Brexit. Бесконечное обсуждение деталей выхода Британии из ЕС чревато политическим кризисом в самой стране и отставкой правительства.

- Вероятная перспектива роста национализма в странах Юго-Восточной Азии, что приведет к этническим конфликтам.

- Дестабилизация по всей Африке вследствие ослабления местных властей и усиления исламских радикалов.

Самые интересные выводы этого доклада предлагаем читателям ниже – в нашем пересказе.

Об угрозах либеральному миропорядку

События последних лет вызвали большую обеспокоенность по поводу стабильности так называемого либерального международного порядка – набора институтов и норм, задуманного после Второй мировой войны и в значительной степени сформированного Соединенными Штатами.

Безусловно, концепция либерального международного порядка означала разные вещи для разных людей и со временем значительно изменилась. Тем не менее, как правило, в целом под ней понимается приверженность свободе и правам человека, международным институтам, праву и открытой экономике – элементы, которые служили строительными блоками международного порядка.

Однако сегодня эти столпы подвергаются все большему давлению. Удивительно, но самые значительные атаки на них идут из неожиданных источников. Как отмечает Дж. Иккберри, «самое могущественное государство в мире начало саботировать созданный им порядок». В течение последних нескольких лет, а наиболее четко с 2017 года, вопросы о роли Соединенных Штатов в отстаивании этого самого порядка стали звучать все чаще.

ЕС оправился от финансового кризиса, но еще не стал стратегическим глобальным актором. Между тем, Китай стал более мощным и более настойчивым, как в некоторой степени и Россия. Национализм растет во многих странах. Полномочия международных органов оспариваются. Важные международные договоренности – от соглашений о контроле над вооружениями до Парижской хартии – подвергаются риску или серьезно подорваны, в то время как растут расходы на оборону во многих частях мира, а угрожающая риторика становится пугающе распространенной. Мир, кажется, становится менее либеральным и менее упорядоченным.

Согласно отчету Freedom House, в 2017 году ситуация с «политическими правами и гражданскими свободами во всем мире ухудшилась до самого низкого уровня более чем за десятилетие», и этот период «характеризуется ободрением автократов, осажденными демократиями и отходом Соединенных Штатов от руководящей роли в глобальной борьбе за свободу человека».

На протяжении многих десятилетий руководители США определяли роль своей страны в качестве главного защитника демократии и прав человека, но администрация Трампа изменила эту настройку. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон утверждал, что поощрение ценностей слишком часто было «препятствием» для продвижения интересов США.

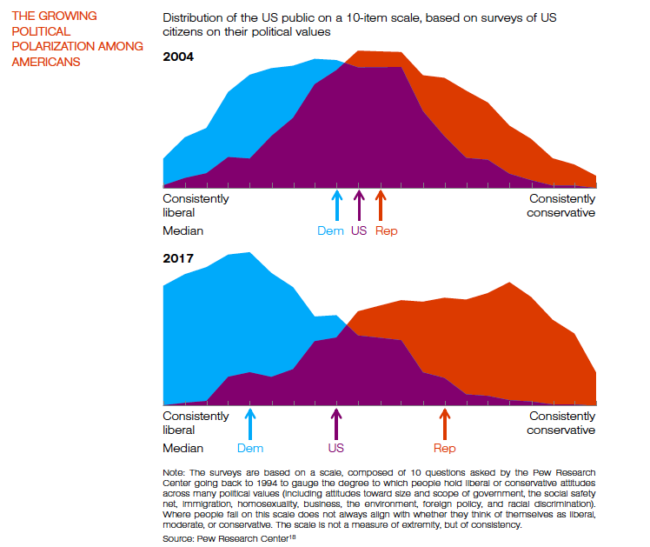

Распределение приверженцев тех или иных политических ценностей в США, составленное на опросах американцев.

Трамп и его единомышленники в других частях Запада способствуют нелиберальному пониманию западной цивилизации, основанной на истории, культуре и религии вместо либеральных ценностей и демократических достижений. Если самое сильное государство в мире устанавливает этот пример, то другие должны следовать. А когда ведущее западное государство больше не продвигает либеральные идеи, то кто может обвинять нелиберальные системы в отсутствии демократии?

Например, министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил претензии тех, кто «обвиняет Россию и новые центры глобального влияния в попытке подорвать так называемый «либеральный» мировой порядок». По его словам, эта модель «была задумана как инструмент обеспечения роста элитного клуба стран и его господства над всеми остальными. Понятно, что такая система не может существовать вечно».

Но Иран и Россия не предлагают привлекательную модель для других стран. А вот Китай активно продвигает свое сочетание самодержавного лидерства и капитализма как привлекательную альтернативу западной модели. Его инициатива «Один пояс – один путь» – чрезвычайно амбициозный инфраструктурный проект. «Сегодня ни одна страна не разработала столь же эффективную глобальную торговую и инвестиционную стратегию, как разработал Пекин», – отмечает Eurasia Group. «Модель Китая порождает интерес, и правительства стран Азии, Африки, Ближнего Востока и даже Латинской Америки все больше стремятся угодить политическим предпочтениям Пекина».

Все больше и больше западных политиков, похоже, признают, что мир вступает в новую эру, где конкурируют разные модели как внутреннего, так и международного порядка. Как недавно заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль: «Мы находимся в разгаре эры конкуренции между демократическими и автократическими государствами. И последние уже пытаются завоевать влияние в Европейском союзе и вбить клин между нами».

В частности, Габриэль выделил попытки Китая оказать давление на европейские правительства, которые «не осмеливаются принимать решения, противоречащие интересам Китая». А различные аналитические центры предупреждают о все более изощренных методах влияния автократических режимов на правительства и общественное мнение в либеральных демократиях, которые только начали задумываться о том, как реагировать на эти методы.

Меньше порядка – больше эскалации

Очевидно, что такие силы, как Китай или Россия, не хотят кооптироваться и имеют совершенно разные идеи международного порядка. Они пытаются продвигать собственный порядок, каким они его видят, в своих сферах влияния. В результате мы можем увидеть появление «многопорядкового мира», в котором несколько моделей конкурируют друг с другом. Это не новая идея, но сегодняшняя политика США может ускорить эту тенденцию. Америка играет центральную роль в глобальном обеспечении безопасности, поэтому очень важно для безопасности во всем мире, если Трамп изменит свой курс.

Пока же скандальные заявления Трампа о пересмотре политики приверженности США делу защиты своих союзников вызвали фундаментальные дебаты по вопросам безопасности во многих странах. В Азиатско-Тихоокеанском регионе некоторые государства задумались, имеет ли смысл продолжать сотрудничество с США или же лучше использовать Китай. А после визита Трампа в Европу в мае 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что «времена, когда мы могли полностью полагаться на других, в определенной степени прошли». По ее словам, для Европы это потребует более сильной роли: «Мы, европейцы, действительно должны взять нашу судьбу в свои руки».

Средние расходы на оборону по регионам в 2016 году в процентах к ВВП.

Миру необходима деэскалация напряженности, но вместо этого мы наблюдаем попытки создания ядерного оружия и эскалацию воинственной риторики, особенно в тех частях мира, где риск межгосударственной войны достаточно велик. В качестве примера можно привести недавние случаи обострения конфликтов, когда ошибки и просчеты могли привести к серьезной военной эскалации.

Так, в регионе Персидского залива наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обвинил Иран в «прямой военной агрессии» против своей страны и назвал верховного лидера Ирана «новым Гитлером Ближнего Востока». (Случилось это после того, как 4 ноября 2017 года шиитские повстанцы-хуситы с района вблизи Йемена произвели запуск баллистической ракеты по международному аэропорту Эр-Рияда. Ракеты перехватили, а в том, что они оказались в руках у повстанцев, Саудовская Аравия обвинила Иран. Иранское руководство свою причастность к атаке не признало, а глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сделал заявление, что это «агрессивные действия» и «региональные провокации» Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку – ред.)

Или взять конфликт с Северной Кореей, когда президент Дональд Трамп рекламировал «размер» ядерной кнопки США и клялся в готовности «полностью уничтожить» КНДР в случае возникновения реальной опасности нападения со стороны Северной Кореи на США или их союзников. В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын угрожал Гуаму – территории США.

Некоторые полагают, что ядерная война между США и Северной Кореей маловероятна. Возможно, но мир уже видел немало страшных вызовов с момента начала ядерного века. А учитывая разрушительные последствия возможного обмена ядерными ударами, ставка на удачу человечества в этом вопросе не является хорошей стратегией. Как предупредил бывший министр обороны США Уильям Перри после недавнего ложного оповещения о появлении баллистических ракет на Гавайях: «Риск случайной ядерной войны не гипотетический». Она превратит любые дебаты о том, какой миропорядок лучше – либеральный или какой-то иной – в бессмыслицу. Но и новый мировой порядок – как бы он ни выглядел – нельзя построить на ядерных руинах.

О Китае и его специфике

«Социализм с китайской спецификой перешел в новую эпоху», – провозгласил президент Си Цзиньпин в своем выступлении на 19-м съезде Коммунистической партии Китая в октябре 2017 года. «Никто не должен ожидать, что мы проглотим все, что подрывает наши интересы», – заявил Си. Как иллюстрация к его словам – действия Пекина в спорном Южно-Китайском море и продолжение им «жизнеобеспечения» северокорейского режима даже несмотря на жесткую международную критику.

Китай также готовит свою армию: за прошедшие годы значительные инвестиции были направлены на улучшение ее боеспособности и не только. Амбициозные планы модернизации превратят Народно-освободительную армию Китая в «силу мирового класса» уже к середине века, особенно в сферах космоса и искусственного интеллекта.

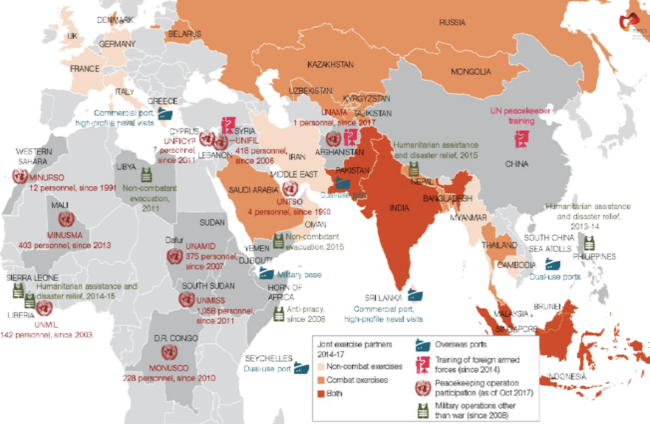

Следы китайских военных в Евразии и Африке.

Но не только силу готов демонстрировать Китай. Будь то свободная торговля, управление климатом или миротворчество ООН, Китай быстро реагировал, проявляя инициативу в существующих институтах или продвигая альтернативные структуры сотрудничества. Благодаря активной деятельности в Африке, инициативе «Один пояс – один путь», созданию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и стремлению к региональному всеобъемлющему экономическому партнерству, масштаб китайского влияния неуклонно растет. В результате углубленная экономическая зависимость стран от Китая может позволить Пекину стимулировать (или принуждать) их к сотрудничеству на других аренах.

Но даже когда Китай наберет силу в экономическом и военном отношении, равную США, он столкнется с критическими демографическими и социально-политическими проблемами дома. Соответственно, немногие китайские стратеги полагают, что Китай в ближайшее время вытеснит США как главную силу в мире. Однако некоторые эксперты говорят о возникновении в среднесрочной перспективе «G2 с китайскими характеристиками», если Китай продолжит расти, а взаимозависимость двух стран будет сдерживать их противоречивые интересы.

О России и растущей российской силе

Согласно опросу, проведенному в декабре 2017 года, 72% россиян считают, что их страна – великая держава. Такое восприятие растущей российской силы обоснованно, поскольку Москве удалось расширить свое региональное и глобальное влияние в последние годы. С точки зрения России, война в Украине способствовала замораживанию стремлений Киева вступить в Европейский Союз или НАТО. Попытки повлиять на президентские выборы в США тоже принесли дивиденды. По всей Центральной и Восточной Европе «Россия построила непрозрачную сеть экономического и политического патронажа […] для влияния на принятие решений», говорится в обширном исследовании CSIS.

Сирия может быть самым заметным примером растущего международного влияния России: при сравнительно небольших деньгах и людских ресурсах Москва изменила ход конфликта в Сирии, поддерживая режим Асада, и подтвердила свое влияние на Ближнем Востоке. Это вмешательство стало также испытательным полигоном для использования систем электронной войны, беспилотных летательных аппаратов, а также оружия дальнего радиуса действия и ракет.

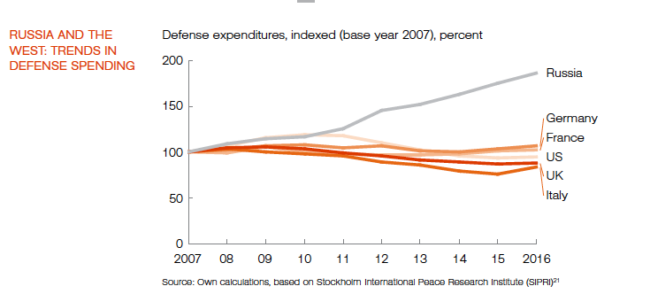

Расходы на оборону в процентах, начиная с 2007 года.

Но долгосрочные перспективы российской внешней политики менее очевидны. Почему?

Во-первых, внутренние факторы, особенно экономика, ограничивают международное влияние России. Она имеет ВВП как в Испании и перспективы его роста остаются умеренными в обозримом будущем. Более того, страна сталкивается с серьезными проблемами в области государственного здравоохранения и сильно отстает в международной конкурентоспособности.

Во-вторых, внешняя политика России имеет ограниченную способность убеждать, поскольку ее партнеры и соседи все больше беспокоятся. Как отмечали Строб Тэлботт и Джессика Брандт, «именно из-за вопиющих набегов за пределы России Путин пробудил в своих соседях тревогу [и] подчеркнул для них необходимость НАТО». Более того, хотя риторика Трампа в отношении России дружественная, значительная часть американского общества снова видит ее в качестве главного противника.

«Россия бросает вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание», – говорится в новой Стратегии национальной безопасности США. То есть фундаментальные конфликты, лежащие в основе кризиса между Западом и Россией, остаются нерешенными. То, что Россия ищет, является «постзападным мировым порядком», как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году.

И Россия, и Запад продолжают сталкиваться со стремлением каждого «контролировать свой район». В итоге, как заметил Андрей Кортунов, «на этом этапе нет никаких веских оснований для того, чтобы Кремль пересмотрел свои фундаментальные подходы к Западу”. Текущий же статус-кво воспринимается как неидеальный, но общеприемлемый.