Вторая попытка перехода к демократической системе в Бразилии увенчалась успехом. Однако его трудно считать окончательно состоявшимся, принимая в расчет политическую историю страны в последние два года, когда от власти в результате импичмента была отстранена Дилма Русеф из-за коррупционного скандала. Судя по последним опросам, бразильцы не против «повторения» опыта 1960-х, чтобы победить, наконец, в стране коррупцию.

Первую статью о транзите Бразилии к демократии читайте по ссылке.

Череда диктаторов и переворотов

Переворот, произведенный силами генералитета бразильского Генштаба в 1964 году, привел к созданию жесткой диктатуры. К власти пришёл маршал Умберту Кастелу Бранку. Это был третий диктаторский режим за всю историю Бразилии (просуществовал до 1985 года), но, тем не менее, он существенно отличался от авторитарных режимов популистского типа.

В отличие от многих латиноамериканских режимов бразильские генералы не стали ликвидировать формальные институты представительной системы, сохранив парламент и даже две политические партии. Первая из них (АРЕНА) представляла интересы правящей группы, а вторая – «Бразильское демократическое движение» – изображала оппозицию. В «движение» были включены те, кто дал согласие участвовать в политической игре. Всех, кто не вписался в систему, преследовали.

Будучи ярыми антикоммунистами, бразильские генералы тем не менее скопировали все системные характеристики советской системы в ее послевоенной «сборке», получившей большее распространение в странах Восточной Европы. И поразительное сходство систем на этом не заканчивается. Как показывают рассекреченные документы ЦРУ, аналитики этой организации искренне оправдывали жесткие действия военных угрозой коммунизма. В этом смысле они ничем не отличались от своих московских коллег, которые за любой общественной инициативой видели возможность контрреволюционного мятежа

Настоящая политическая борьба развернулась внутри самой военной когорты, приобретая жестокие формы. Так, Кастелу Бранку, активный участник переворота 1964 года, занявший пост президента, оказался слишком либеральным для нового режима, так как считал, что нужно поторопиться с возвратом власти гражданским лицам.

В начале 1967 года, после принятия новой конституции, которая отменила всеобщие выборы, заменив их «парламентскими», он оказался за бортом большой политики, а в июле того же года разбился в авиакатастрофе.

Следующий диктатор – Артур да Коста-и-Силва – был чрезвычайно жестоким и запомнился бразильцам тем, что создал для борьбы с бродягами и беспризорниками «батальоны смерти».

Но через два года у него случился инсульт, а власть «перехватил» триумвират генералов, получивший название «второй хунты».

Следующий военный президент Эмилиу Медиси занимал свой пост пять лет – вечность на фоне череды предшественников – как авторитарных, так и демократических.

Справка Википедии: Медиси после окончания военной академии занимал различные посты в армии. В 1964 году участвовал в государственном перевороте, в результате которого было свергнуто правительство Жуана Гуларта. С 1969 по 1974 год Медиси занимал пост президента Бразилии. Его правительство проводило репрессии против демократического движения. В период его президентства в 1972 году была принята поправка к конституции, вводившая смертную казнь за антиправительственную деятельность. Медиси пытался расширить социальную базу режима путём вхождения рабочего класса в государственно-монополистическую структуру («план социальной интеграции») и формирования фермерского слоя населения («Статут о земле»).

Генералы индустриальных карьеров

У военной диктатуры была своя миссия – обеспечить беспрецедентные темпы роста экономики, за счет создания национальной индустриальной базы. Темпы роста национальной экономики во второй половине 1960 начале 1970-х составляли в среднем по 10% в год, что выглядело потрясающим успехом на фоне стагнации мировой экономики.

Очень сложно выделить в этих темпах роста собственно «диктаторскую компоненту», так как в период «нестабильности и популизма» национальная экономика также не стояла на месте. Принципиальным отличием «новой» экономической модели стала ее ориентация на экспорт промышленной продукции. Удовлетворение внутреннего спроса было важной, но второстепенной задачей.

Этот подход проявлялся и в региональной политике. Главным бенефициаром экономической стратегии военных, по мнению аналитиков ЦРУ, стал штат Сан Паулу – именно здесь были сконцентрированы главные точки роста, которые развивала военная диктатура. Другими словами, можно определить период диктатуры как победу этого макрорегиона над своими конкурентами.

Справка Википедии: Сан-Паулу — самый населённый и экономически развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки. Сан-Паулу по-португальски означает Святой Павел. Штат производит около трети бразильского ВНП — это около $255 млрд. Ведущими отраслями в экономике штата являются машино-, автомобиле-, авиастроение, сервисная и финансовая деятельность, торговля, текстильная промышленность, пищевая промышленность (производство цитрусовых, сахара, кофе).

Высокие темпы экономического роста страны подпитывались за счет роста долгового бремени, которое, в отличие от плодов роста, ложилось на всю финансовую систему страну. К началу 1980-х годов общая задолженность Бразилии была беспрецедентно высокой для развивающей экономики и достигала $90 млрд. Другая сторона постоянного притока кредитов – высокие темпы инфляции, которая никогда не снижалась ниже двузначных цифр.

Но куда более важным для назревания реальных перемен в Бразилии в сторону демократии стало понимание того, что жесткая административная система, способная мобилизовать колоссальные ресурсы на решение стратегических задач, не могла создать внутренние двигатели самостоятельного развития. В гиперцентрализованной системе оставалось слишком мало остается места для несанкционированных сверху инициатив.

Потерял актуальность и аргумент о «тотальной коррупции», который хунта «продавала» обществу, приходя к власти в 1964 году. Политическая коррупция исчезла вместе с политикой в принципе. Зато тезис о том, что «военные взяток не берут», испытание временем не прошел. Система (как и в СССР) постепенно смягчалась, а вместе с ней смягчались и нормы поведения для генеральской элиты.

Abertura. Перестройка по-бразильски

Процесс постепенной либерализации режима начался уже во второй половине 1970-х годов – во времена бурного эконмического роста. «Избранный» в 1974 году президент генерал Эрнесто Гейзель взял курс на постепенную либерализацию режима.

Ожила даже «назначенная» оппозиция. Представители «Демократического движения» стали не просто участвовать, но и выигрывать на значимых политических выборах. Этот процесс получил название Abertura, что в переводе с португальского означает «демократизация».

Она проходила медленно, с большим трудом и сталкивалась с сильным сопротивлением. В 1977 году Гейзелю даже пришлось приостанавливать работу Конгресса (парламента страны), чтобы обойти давление консерваторов при выдвижении преемника на пост президента. Но в целом Abertura оказалась вполне устойчивой.

Справка Википедии: Эрнесту Гейзель был выдвинут кандидатом в президенты в 1973 году. В то время президент Бразилии выбирался военными и затем утверждался Конгрессом, чтобы создать представление о свободных выборах. Гейзель был избран подавляющим большинством голосов и вступил в должность 15 марта 1974 года. В годы правления Гейзеля в Бразилии начался процесс либерализации режима, который усилился под давлением со стороны народа, требовавшего возврата демократии. В 1978 году Гейзель назначил своим преемником Жуана Фигейреду и 15 марта 1979 ушел в отставку.

Новый генерал-президент Жуан Фигейреду продолжил дело Гейзеля и объявил политическую амнистию на все политические преступления, совершенные после 1964 года.

Из тюрем были выпущены политзаключенные. В страну было разрешено вернуться всем политическим эмигрантам. А из прессы и телевидения убрана цензура.

Справка Википедии: Жуан Баптиста ди Оливейра Фигейреду окончил ряд высших военных заведений Бразилии, в армии дослужился до генерала. В правительстве Эмилиу Медиси — начальник военной канцелярии президента, в правительстве Эрнесту Гейзеля — начальник национальной разведывательной службы. Вступил в должность президента 15 марта 1979 года. 1979 год в Бразилии ознаменовался отменой двухпартийной системы, которая была заменена многопартийной. В 1982 году впервые за много лет губернаторы бразильских штатов были выбраны всеобщим прямым голосованием. В 1984 году в Бразилии прошли многочисленные акции в поддержку возвращения прямых президентских выборов. На этот радикальный шаг правительство Фигейреду не решилось, однако воля граждан всё-таки получила проявление: в январе 1985 года Коллегией избирателей новым президентом Бразилии был избран кандидат от оппозиционной коалиции Танкреду Невис. Так, в Бразилии закончился период многолетней военной диктатуры.

Постепенная эволюция диктатуры к середине 80-х годов подошла к точке кипения, когда от полумер надо было переходить к более решительным действиям. В 1984 году, накануне первых за двадцать лет выборов гражданского президента, ЦРУ подготовило National Intelligence Estimate – углубленный анализ ситуации в Бразилии, с акцентом на выявление перспектив развития страны.

К этому моменту передача власти военными гражданскому правительству для экспертов из разведывательного ведомства казалась совершенно неизбежной. Неожиданным, по мнению аналитиков ЦРУ, оказалось наложение на транзит власти самого сильного с 1930-х годов экономического кризиса. В результате военные правители оказались в состоянии жестокого стресса. Они вынуждены были принимать стратегические решения под мощным давлением внешних экономических обстоятельств.

Темпы экономического роста ушли в отрицательные значения, в результате чего с начала 1980-х экономика страны сократилась на 8,5%, что на фоне 16 лет непрерывного экономического роста выглядело ужасом. Инфляция выскочила в 1983 году на отметку в 200%. Бразилию с головой накрыла стагфляция – основной бич того времени. Высокие темпы инфляции уже не вели к сокращению безработицы. Количество безработных в стране составило 25%. Другими словами, от «бразильского экономического чуда» даже следов не осталось.

У долговой проблемы была серьезная геополитическая составляющая. Примерно четверть всего долга приходилось на займы, предоставленные банками США, и к 1983 году сумма неплатежей за обслуживание кредитов составила уже весьма внушительные 2,6 млрд долларов. Борьба с проблемой платежного баланса в Бразилии вела к сокращению импорта из США. Повышение экономического статуса страны вело к большей независимости бразильских военных от политической и экономической поддержки США.

Внутри страны военные сделали ставку на министров-технократов, но несли политическую ответственность за все происходящее. И, по данным ЦРУ, доверие к военным стремительно падало. Президент страны Жуан Фигейреду, который имел очень мало общего с диктаторами образца 1960 и начала 1970-х (несмотря на обязательное военное происхождение), по мнению аналитиков ЦРУ, оказался неспособен справиться с развитием кризиса и вел себя непредсказуемо.

Сценарии транзита

Механизмы транзита к полноценной демократии определялись в этот момент в Бразилии принципом выбора будущего президента. Установленный «репрессивной» Конституцией 1967 года порядок предполагал непрямую процедуру выбора руководителя страны. Главной задачей этого механизма было обеспечить военным право вето.

Для изменения конституционного порядка требовалось две трети голосов в Конгрессе – высшем законодательном органе Бразилии. Аналитики ЦРУ в своих прогнозах предполагали, что добиться этого оформившейся к тому времени оппозиции не удастся из-за того, что военные просто еще не готовы к такому уровню демократизации – прежде всего из-за страха прихода к власти политика-популиста левого толка.

Авторы доклада о перспективах развития политической системы Бразилии исходили из того, что политическая оппозиция все-таки будет вынуждена согласится с непрямыми выборами в расчете на продолжение восстановления системы гражданского управления страной.

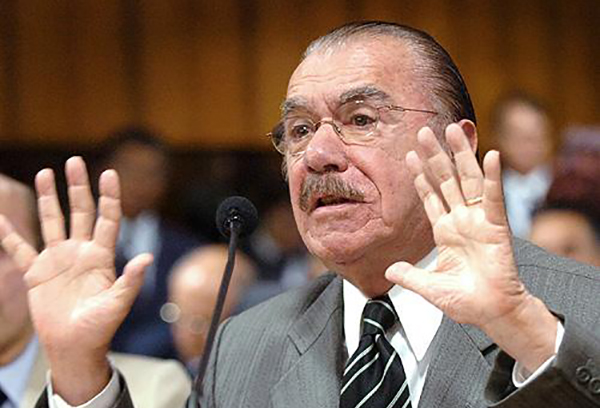

Основной проблемой партии власти в начале 1980-х годов, по мнению аналитиков ЦРУ, была слабость и нерешительность Фигейреду, который в результате лишился возможности назначить себе преемника. Наиболее вероятным кандидатом от правящих сил, по их мнению, был Паоло Малуф – депутат от правящей партии PDS, успешный предприниматель из Сан-Паулу. (Этот прогноз не реализовался, хотя Малуф остается в обойме высшей бразильской политики, представляя наследницу той самой партии, которую создала военная хунта. Но никаких федеральных постов в исполнительной власти он не занимал. и сейчас находится в списке розыска Интерпола, что делает его невыездным – авт.)

В качестве наиболее вероятного кандидата на пост президента от оппозиции, аналитики из ЦРУ рассматривали Танкредо Невеса – одного из лидеров «Демократического движения». Он занимал пост губернатора штата Минас-Жерайс.

Авторы доклада были уверены, что, несмотря на очевидное противостояние с военными, все политические кандидаты будут вести кампанию на экономическом фронте, главным направлением на котором будет поиск механизмов международной помощи, способной ослабить бремя внешнего долга. По мнению аналитиков, в реальности такую помощь организовать могли только американские банки. Другими словами, независимо от результата, победитель неизбежно должен был обратиться к США.

Авторы доклада о перспективах развития политической системы Бразилии также прогнозировали возможность социального взрыва в стране, но не верили в способность протестной волны разрушить возможности правительства навести порядок и сорвать выборы. По мнению аналитиков ЦРУ, практически все группы влияния в Бразилии заинтересованы в передаче власти гражданской администрации. И, что особенно важно, в этом были заинтересованы сами военные, которые хотели наконец переложить бремя правления на гражданских профессионалов. О последнем желании в ЦРУ скорее всего было известно из первых рук – несмотря на всю критику режима, американские спецслужбы оказывали ему поддержку на оперативном уровне.

Фактором, определяющим мирное восприятие тяжелого экономического положения, стал, по мнению авторов доклада, уровень политический культуры, сложившийся во всех общественных классах и группах Бразилии. Главной ее характеристикой был низкий уровень «политической интенсивности». Как поясняют аналитики, речь идет о «высоком уровне терпимости общества к ошибкам режима и об отсутствии намерений превращать личные желания и надежды в политические требования».

Аналитики не стали вдаваться в объяснения, каким образом был достигнут этот уровень «политической толерантности». Но, судя по рассекреченным документам, ЦРУ прекрасно знало об операции «Кондор» и результатах физического устранения противников военного режима. Поэтому высокий уровень политического конформизма вряд ли был сюрпризом для авторов этой аналитической записки ЦРУ.

Справка Википедии: Операция «Кондор» — кампания по преследованию и уничтожению политической оппозиции (главным образом коммунистов и социалистов) в ряде стран Южной Америки в 1970—1980 годах. Проводилась диктаторскими режимами Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Боливии. Спецслужбы этих государств, действуя скоординировано, организовывали похищения, пытки и казни без суда и следствия представителей оппозиции (в частности, печально известные «полёты смерти»). Жертвами становились видные политики, дипломаты и общественные деятели.

Тем не менее, авторы доклада о перспективах развития Бразилии допускали альтернативный сценарий «транзита». Он предполагал перемещение в центр политической повестки вопроса о прямых народных выборах, результатом чего становилось ужесточение конфликта между военными и оппозицией, в результате чего пространство для национального компромисса стремительно сужалось.

Еще одним фактором внутренней политической эскалации могли стать внешнеэкономические обстоятельства. Рост процентных ставок, сложности с рефинансированием внешнего долга также снижали вероятность мирного транзита власти от военного к гражданскому правлению. Но с учетом того, что настоящая уцелевшая в подполье оппозиция состояла в основном из крайне левых социалистических группировок, которые в 1980-е годы имели низкий кредит общественного доверия в стране, этот сценарий выглядел маловероятным.

В пользу же мирного перехода, по мнению аналитиков ЦРУ, говорило и радикальное улучшение отношений Бразилии и Соединенными Штатами Америки, которое произошло после того, как бразильские власти взяли курс на «перестройку».

Судьба преемников

Военные не удержали власть. Несмотря на недемократическую процедуру выборов, президентом страны в январе 1985 года стал Танкредо Невес – губернатор штата Ми́нас-Жера́йс.

Справка Википедии: Танкреду ди Алмейда Невис был адвокатом. В 1953—1954 годах занимал пост министра юстиции в правительстве Варгаса. После отставки Жаниу Куадруса и введения парламентской республики Невис занял новую для страны должность премьер-министра (1961—1962). После установления военной диктатуры в 1964 году Невис провожал свергнутого переворотом президента Жуана Гуларта в аэропорту. В 1984 году по всей Бразилии прошли демонстрации за введение прямых президентских выборов, и Невис был выдвинут кандидатом в президенты от Партии либерального фронта и Партии бразильского демократического движения. 15 января 1985 года Коллегия выборщиков избрала его главой государства. Это стало знаменательным событием в истории Бразилии, ведь Невис стал первым гражданским президентом с 1964 года будучи кандидатом от оппозиционной коалиции в правительстве и это положило конец двадцатилетней военной диктатуре в Бразилии.

Аналитикам ЦРУ снова пришлось сесть за работу. В результате в апреле 1985 года появился новый National Intelligence Estimate с названием «Перспективы режима», в котором определялись основные задачи, стоящие перед новым президентом. Главной из них, по мнению авторов, был поиск консенсуса между основными социальными группами, которые привели к власти Невеса – профсоюзами, гражданскими политиками и малым бизнесом.

Несмотря на революционные обстоятельства прихода к власти, Невес был публичной фигурой, который занимался политикой более 50 лет. Это обстоятельство, по мнению авторов доклада, играло на пользу новому президенту – он отлично понимал правила «бразильской политической игры», суть которой, по мнению аналитиков ЦРУ, сводилась к поиску компромисса и всяческому избеганию конфликта. Политические способности президента от оппозиции могут обернуться против него, полагали авторы доклада, когда ему придется управлять страной.

В аналитической записке ЦРУ есть еще весьма странная фраза: «Если Невес умрет до того, как займет свой пост, его займет вице-президент Сарней. Ему скорее всего удастся удержаться у власти благодаря широкой поддержке как народа, так и военных». И именно это произошло в реальности.

Танкреду Невес не смог вступить в должность президента из-за болезни. 14 марта 1985 года, за день до инаугурации, он был госпитализирован с острыми болями в брюшной полости. Вместо него 15 марта присягу принёс вице-президент Жозе Сарней, который должен был исполнять обязанности президента до выздоровления Невиса. Но этому не суждено было сбыться: 21 апреля Танкреду Невис скончался от дивертикулита, и Сарней официально занял пост президента Бразилии.

Справка Википедии: Жозе Сарней – писатель, президент Бразилии с 1985 по 1990 года, спикер Сената в 1995—1997, 2003—2005 и с 2009 года.

«Странная» оговорка аналитиков ЦРУ имеет вполне прозаическое объяснение. Доклад готовился после победы Невеса, а был представлен политическому руководству США уже после того, как выяснилось, что победивший кандидат от оппозиции смертельно болен. Доклад решили оставить без изменений, дополнив его лишь новыми оценками. В итоге он смахивает на заговор.

И тем не менее скоропостижная смерть Невеса после победы на выборах, но до вступления в должность выглядит более чем странно. Во времена военной диктатуры Сарней не участвовал в оппозиционном движении, но был активистом правящей партии ARENA, а в 1979 году даже возглавил ее. Сарней покинул эту партию в 1984 году, после того ARENA сделала выбор в пользу Паоло Малуфа в качестве кандидата на пост президента. Тогда Сарней оперативно создал «Либеральный фронт» – еще одну оппозиционную партию. А затем, уже в качестве лидера этой организации, вошел в коалицию с «Демократическим движением» – единственной на тот момент узаконенной оппозиционной партией Бразилии, которую возглавлял Невис. Сарней согласился на пост вице-президента.

Очень сложно отделаться от мысли, что вся эта история – с выходом Сарнея из правящей партии, и занятие, в конечном итоге, поста президента – не является какой- то комбинацией в дьявольской шахматной партии. Тем не менее, как и предполагали аналитики ЦРУ, она не вызвала проблем в бразильском политикуме. Видимо, после двух десятилетий странных смертей видных политиков – как оппозиционеров, так и тех, кто находился у власти, ничего уже не могло поразить Бразилию настолько, чтобы она свернула с выбранного пути.

Аналитики ЦРУ оказались правы и в том, что Сарнею удастся закрепиться у власти, но ошиблись в сроках. Они предполагали, что, если Сарней станет президентом, ему не удастся пробыть на нем полный срок, а новые выборы могут состояться уже в 1986 году. Прогноз не оправдался – Сарней занимал президентский пост до 1990 года, а его стратегия транзита была решительной и эффективной.

11 июля 1985 года была легализована деятельность десяти политических партий, включая коммунистическую, а 15 ноября того же года эти партии смогли принять участие в первых за 20 лет свободных муниципальных выборах. Затем была созвана Национальная учредительная ассамблея, которая приступила к разработке новой Конституции. Основной закон страны был принят 5 октября 1988 года. Он действует и в наше время. Следующий президент страны уже избирался всенародным голосованием. Жозе Сарней не стал баллотироваться и сегодня он – единственный живой экс-президент, который оказался у власти еще по-старому «военному» закону.

Лучшим доказательством реальности перемен в Бразилии стало избрание в октябре 2010 года президентом страны Дилмы Русеф.

Обычно упоминают, что она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Но куда более важным является то, что еще во времена военной хунты Дилма была активной участницей подпольного движения сопротивления, а в 1970-м году предстала перед военным трибуналом. Сохранилась ставшая легендарной фотография с процесса – уверенная девушка перед грозными судьями, которые стараются скрыть свои лица. История показала, что для этого у них были все основания.

Карьера же Русеф стала жертвой тех порядков, за которые сама же боролась. Год назад она лишилась своего поста в результате импичмента – процедуры, предусмотренной конституцией 1988 года.

Справка Википедии: Дилма Русеф родилась 14 декабря 1947 года в семье болгарского эмигранта Петра Русева. Активно заинтересовалась политикой она после военного переворота 1964 года. В 1967 году присоединилась к молодёжной организации Социалистической партии Бразилии, а затем к её радикальной фракции «Команда национального освобождения». В 1970 году Русеф была арестована, в тюрьме её избивали и пытали электрошоком. Вышла из тюрьмы она в 1972 году. Впоследствии окончила университет и занялась легальной политической деятельностью в оппозиционных политических организациях. Долгое время состояла в Демократической рабочей партии, а в конце 1990-х годов перешла в более радикальную Партию трудящихся. 21 июня 2005 года Дилма возглавила Администрацию президента Бразилии, а в 2010 году было объявлено об её выдвижении на главный пост страны на выборах 3 октября 2010 года. Она победила на них и на следующих – в 2014 году. Однако 31 августа 2016 года решением Сената Бразилии была отстранена от должности президента в связи с коррупционным скандалом.

Сегодня социологические опросы, проводимые в Бразилии регулярно, показывают своего рода ностальгию граждан по «старым порядкам». Но эти опросы, как полагают эксперты, скорее фиксируют недовольство коррупцией в стране, чем реальную готовность граждан вновь жить в условиях военной диктатуры, которая давно уже осталась в истории.