Комиссия Конгресса США по оценке американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности опубликовала доклад, анализирующий влияние Китая и американо-китайский отношений на национальную безопасность и предлагающий рекомендации.

Этот доклад — описание того, как видит Китай администрация Трампа или те, кто за ним стоят. Безусловно, не объективный анализ ситуации, а в первую очередь политический документ, но с интересными данными, дающими картину происходящего в КНР.

Телеграмм-канал “Рисовая лапша” выложил основные тезисы этого доклада на русском языке. Мы уверены, что нашим читателям будет очень интересно их прочитать.

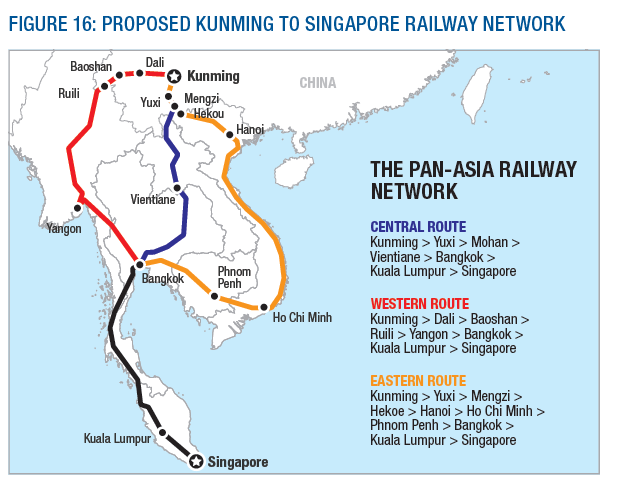

Среди вопросов, поднятых в докладе: Насколько США отстает от Китая в беспилотниках и искусственном интеллекте? Куда инвестируют китайские компании в США? Как китайцы притесняют Гонконг? По какому маршруту пройдет железная дорога Кунмин-Сингапур? Сколько мотострелковых бригад в НОАК? Как идет модернизация армии?

I. Экономика

1. 2017 год в Китае вместо года реформ стал годом консолидации власти, в том числе экономической. Нет не только либерализации экономики, но налицо усиление государственного участия в ней. Темпы вкачивания денег в экономику приближаются к 2009 году, корпоративный долг растет. Китай кошмарит американские компании и нарушает правила ВТО.

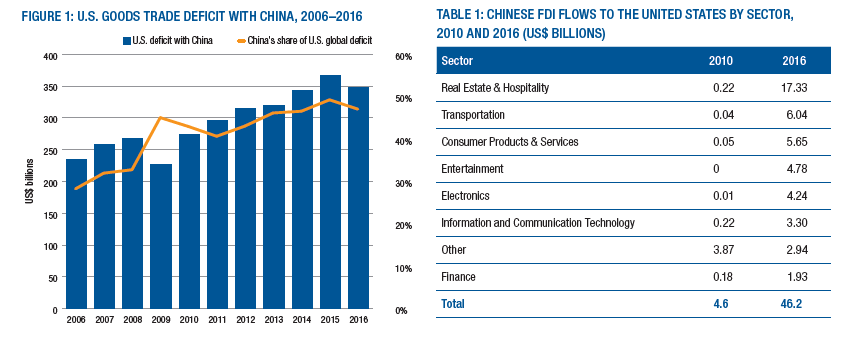

2. Вложения Китая в экономику США в 2017 году резко выросли. Три стратегические отрасли вложений: телеком, сельхозтехнологии, биотех. Инвестиции делаются с целью перевезти в Китай ключевые технологии, что представляет собой угрозу безопасности США. Почти все “частные” китайские компании, осуществляющие инвестиции — на самом деле государственные и действуют из политической логики. Чтобы инвестировать в закрытые для Китая сектора они часто создают прокладки в других странах. Инвестиции в недвижимость, ритэйл и сферу развлечений будут сокращаться, в технологии – увеличиваться.

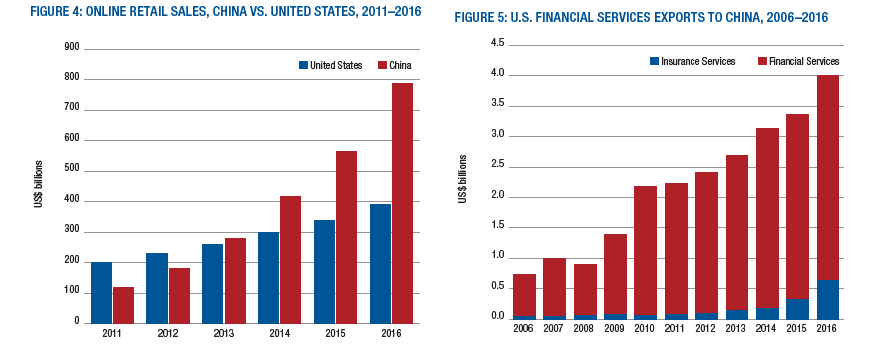

3. Американские компании сферы услуг хотели бы работать на расширяющемся китайском рынке, но не могут: мешают ограничения на долю иностранного капитала, дискриминационная политика лицензирования и требования на локализацию. Правда, ситуация тут улучшается, но очень медленно.

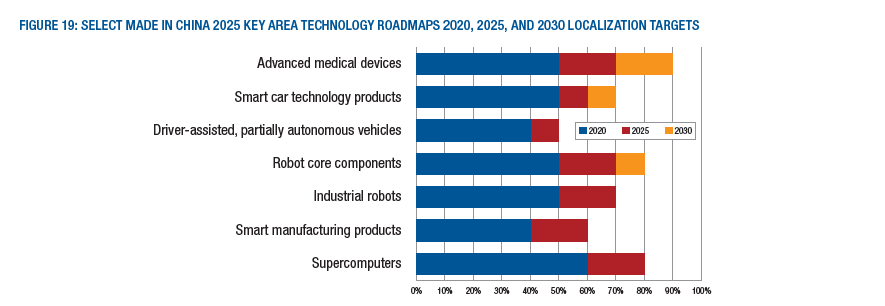

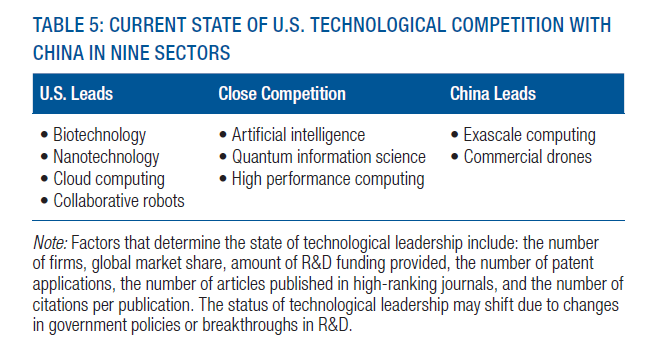

4. Промышленная политика Китая нацелена на захват мировых командных высот в высокотехнологичных отраслях, приоритет отдан компьютерам, робототехнике, искусственному интеллекту, биотеху и нанотеху. Это долгосрочная стратегия. Сначала китайские компании на госфинансировании должны заменить западные в качестве провайдеров технологий и компонентов на внутреннем рынке, а потом на мировом.

Из США выкачивают технологии и таланты, выкупают стартапы и продают свои товары. В результате у США уже нет того критического технологического преимущества над Китаем, как 10 лет назад.

II. Внутренняя политика

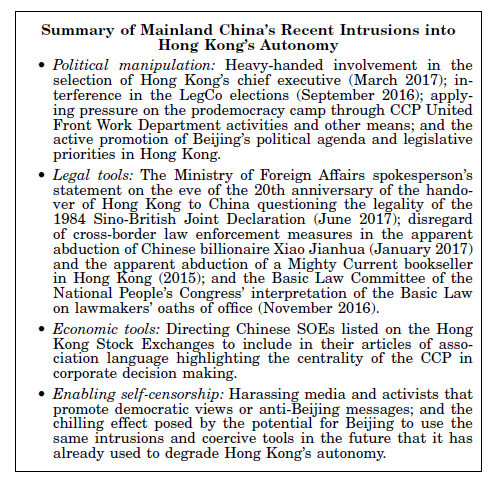

5. В Гонконге Китай постепенно лишает местных обещанной автономии. Ограничивается свобода слова, продемократические активисты выкидываются из парламента, избранная глава автономии Кэрри Лэм ярко выраженный ставленник Пекина. Главная проблема — усиливается связь гонконгской и китайской экономик, и на экономику автономии все чаще оказывают влияние материковые политические ограничения. Действия Пекина “служат препятствием достижения целей политики США на территории Гонконга”.

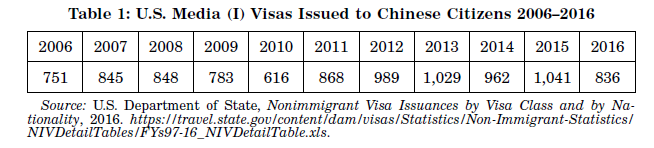

6. По свободе слова в Китае был нанесен страшный удар. Закрываются независимые СМИ, информагентства наказывают за распространение неавторизованных новостей, усиливается контроль над пользователями. Иностранных журналистов вызывают на неформальный допрос и лишают виз, если они занимаются правами человек. Блокируются VPN. Создается система “социального кредита”, позволяющая вычислять и наказывать неблагонадежных граждан. На международных площадках КНР отстаивает “интернет-суверенитет”.

Усиливается аппарат внешней пропаганды, причем не только через давление на СМИ, но и через инвестиции в Голливуд – теперь на китайскую проблематику в фильмах смотрят только через официальную оптику Пекину.

III. Внешняя политика в Азии

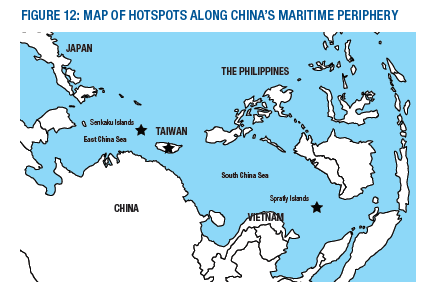

1. Ключевые вызовы для Китая: Тайвань, Южно-Китайское и Восточно-Китайское море (Сенкаку-Дяоюйдао). Агрессия Китая в регионах усилилась, переход к открытому столкновению сдерживает присутствие американских войск. Китайские военные начали активно изучать “war control”, то есть каким образом сделать возможный конфликт максимально коротким, контролируемым и победоносным, а также минимизировать последствия.

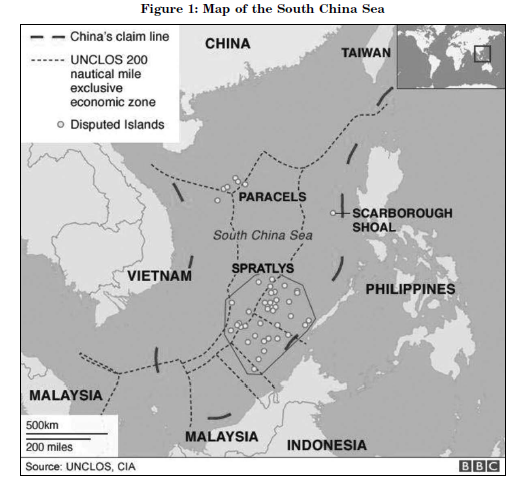

2. ЮКМ. Весь 2017-й Китай наращивал контроль над Южно-Китайским морем, строил базы и сыпал острова. Решение Гаагского арбитража никакого эффекта на него не оказало. Китайские ВМС активно готовятся к конфликту. Возможный сценарий – превентивный удар по Вьетнаму или Филиппинам, главным возможным противникам в ЮКМ.

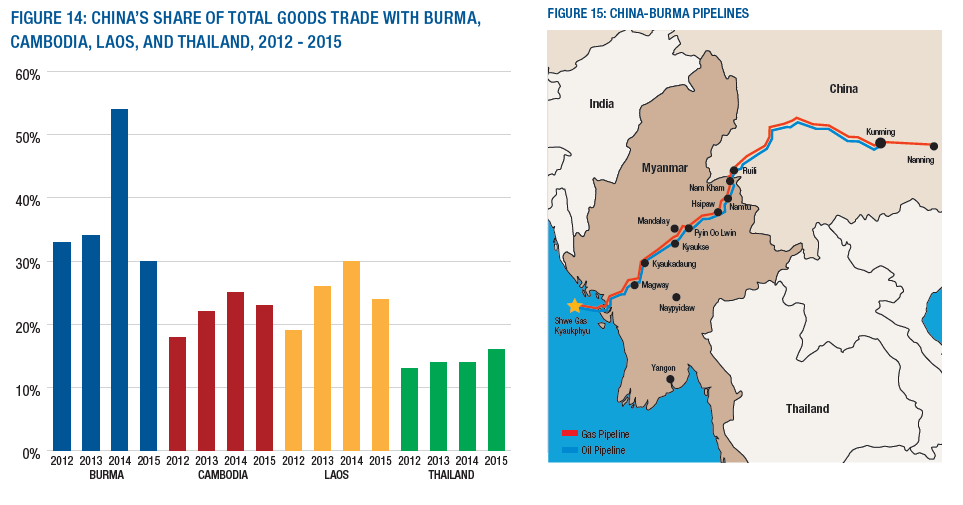

3. В континентальную Юго-Восточную Азию Китай инвестирует как бешеный, пользуясь острой нуждой быстрорастущего региона в инфраструктуре.

Ключевой партнер — Мьянма, в которой строят коридор до Андаманского моря. Это позволит получать ближневосточную нефть минуя Малаккский залив, выдавить из которого американцев не так-то просто. В Мьянме – этнический конфликт, некоторые из вооруженных группировок под контролем Китая. Два других фокуса КНР в регионе — Таиланд и Камбоджа.

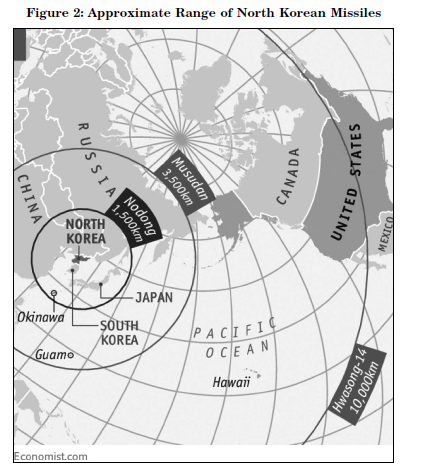

4. На Севере Азии КНДР остается главной головной болью. Китай недоволен поведением соседа, но пока неочевидно, будет ли соблюдаться Пекином последний раунд санкций. До того ни один не соблюдался. С Южной Кореей отношения резко ухудшились в 2016 из-за THAAD, и остаются на низком уровне. С Японией всё традиционно плохо, но без изменений.

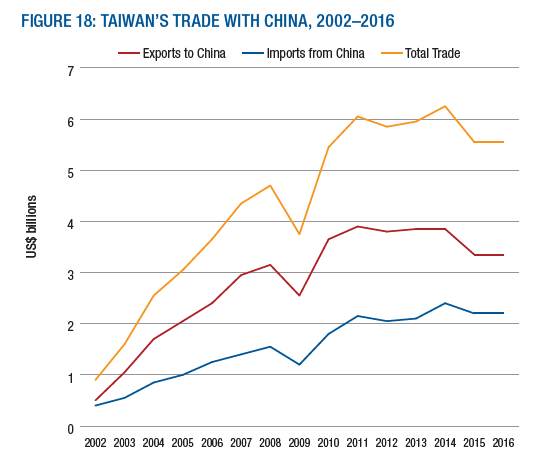

5. Продолжается давление на Тайвань, избравший себе президента-сторонницу независимости. Обрублены все связи, Тайбэй постепенно лишают дипсоюзников, выжимают из международных организаций. Власти острова применяют в ответ на это “Политику поворота на Юг”, но пока она привела только к росту туризма: за первые 6 месяцев 2017 года на 28,6%. Хотелось бы, конечно, диверсификации экономики: сейчас Тайвань серьезно зависит от Китая.

IV. Внешняя политика в остальном мире. Армия.

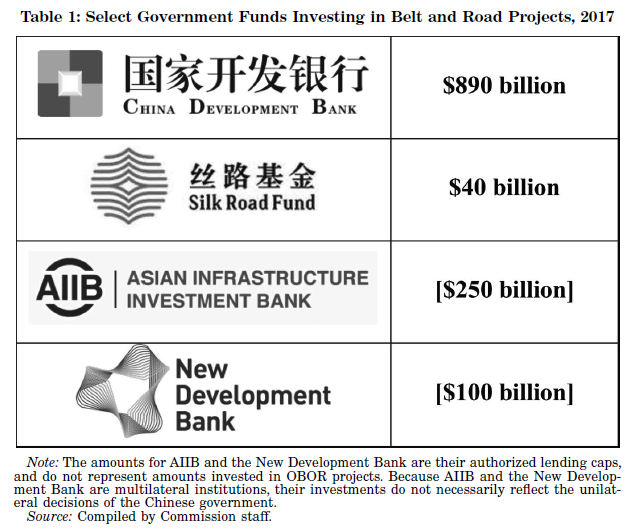

1. Американцев беспокоит столкновение с Индией и непрозрачная активность вдоль “Пояса и пути”. В “Пояс и путь” входят 60 стран, в которых планируется реализовать проектов на $900 млрд. Стратегические задачи инициативы – создать для Китая новые точки входа в мировую торговлю через порты и ж/д, обеспечить энергобезопасность при помощи сети трубопроводов и инвестиций в энергетику, поддержать внутреннюю стабильность успокоив Центральную Азию и нарастить свое влияние на другие страны за счет влияния США.

Российско-китайские отношения отдельно не рассматриваются, подавляющее большинство упоминаний России – в разделах про военное и военно-техническое сотрудничество.

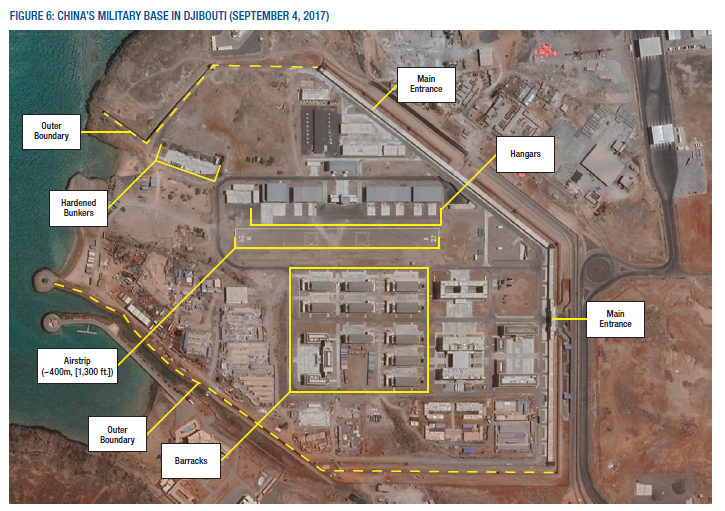

2. Появление китайской базы в Джибути и рост военного присутствия в ЮКМ – тоже угроза.

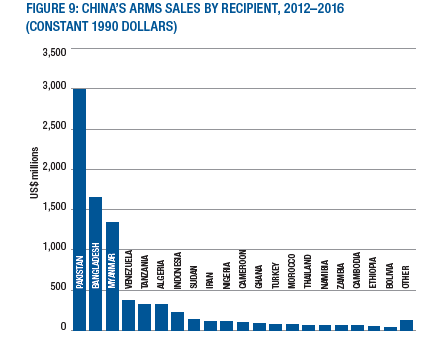

3. Китай усиливает ВПК и его конкурентоспособность. Суммарно на промежутке 2012-2016 Китай стал третьим в мире экспортеров вооружений с клиентской базой в 44 страны. Разрабатываются системы, основанные на новых физических принципах – гиперзвуковые ракеты, лазеры, пилотируемая и беспилотная техника с искусственным интеллектом на борту.

4. Форсированно модернизируется армия: в 2017 году военный бюджет скорее всего будет намного выше заявленных $151 млрд. “Продолжающаяся военная модернизация Китая дестабилизирует Восточную и Юго-Восточную Азию и ограничивает свободу действий США в этих регионах”.

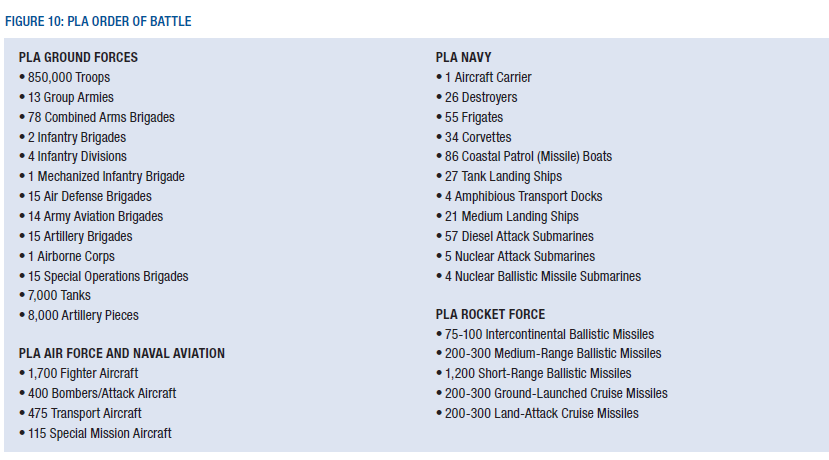

В ходе модернизации фокус переносится с пехоты на спецназ, вертолёты, электронную борьбу, лёгкие механизированные части и дальнобойную артиллерию. “Растущие возможности китайской армии могут привести к выравниванию операционных возможностей американских и китайских войск”.

Усиливается космическая компонента – начиная с космических систем поддержки (навигация и связь) и заканчивая наступательным вооружением – противоспутниковые лазеры и ракеты.