Расширение вселенной интернета привело к сегментации новостного поля, ужесточению идеологического противостояния и попыткам закрыться от внешнего мира. В выигрыше оказались страны, где читатели готовы платить за честную и взвешенную информацию. Такие выводы следуют из исследования медиарынка от Reuters Institute for the Study of Journalism.

Институт исследований журналистики, созданный международным новостным агентством деловых новостей Reuters (Reuters Institute for the Study of Journalism), опубликовал доклад о состоянии мира новостей в цифровом измерении Reuters Institute Digital News Report 2018. Аналитики института проанализировали в этом докладе основные тренды в мировой интернет-журналистике.

Это уже седьмое исследование. Первое было выполнено в 2012 году и охватывало всего пять стран. Нынешнее основано на опросах 74 тысячах респондентов из 37 стран. В большинстве своем это европейские государства (25), но также США, Канада, пятерка азиатских рынков (Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Сингапур), а также четыре латиноамериканских государства (Бразилия, Чили, Аргентина и Мексика).

В числе объектов для исследования не попали страны бывшего СССР. Это произошло по вполне очевидной причине — здесь пока нет настоящих новостных рынков, поэтому нет смысла тратить деньги. Тем не менее, исследование имеет огромное значение. Ведь все формируемые на «больших» новостных рынках тренды так или иначе находят отражение на постсоветском пространстве.

Новости «для своих»

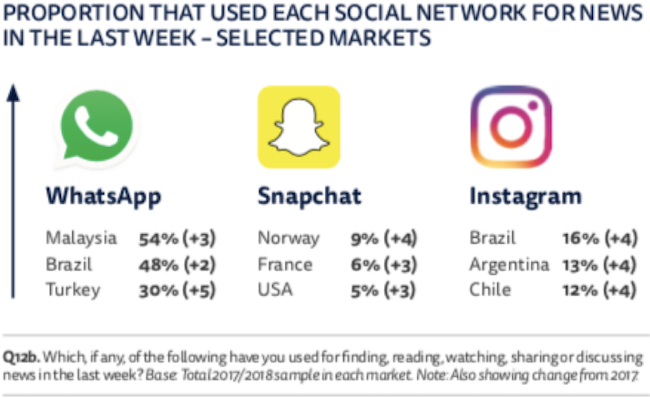

Один из таких трендов — распространение новостей по закрытым группам, создаваемым с помощью мессенджеров типа WhatsApp. По мнению авторов доклада, у этого тренда есть несколько причин, но самая очевидная — люди ищут территорию, свободную от цензуры.

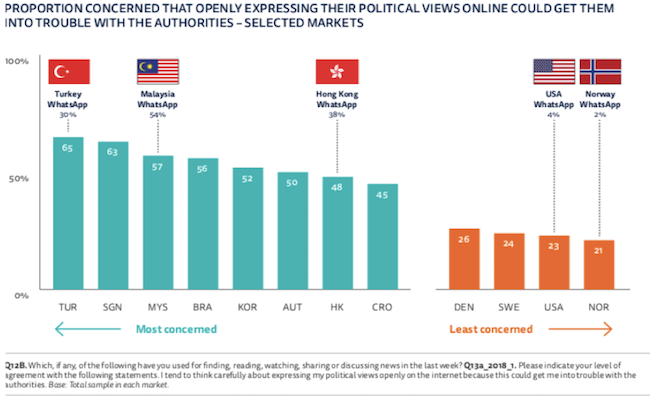

Это подтверждается положительной корреляцией между количеством пользователей WhatsApp и опасениями населения последствий политического самовыражения, зафиксированными в социологических опросах. Особенно очевидна эта связь в Турции, Малайзии и Гонконге — странах, где мессенджеры распространяются особенно быстрыми темпами, а уровень обеспокоенности опрошенных групп самый высокий.

Если бы подобное исследование проводилось в России, то его авторы смогли бы зафиксировать наличие альтернативной новостной вселенной в виде анонимной сети каналов в мессенджере Telegram, который, несмотря на все попытки заблокировать его, остается главным инструментом политической коммуникации в стране. В то же время перепост информации в закрытых чатах «законных» сетей не защищает автора репоста от преследования, о чем говорят реальные уголовные дела в России.

Но наличие политической цензуры и угрозы преследования — не единственная причина эмиграции новостей и их обсуждения в закрытые каналы коммуникации. По мнению авторов исследования RISJ, это происходит из-за обострения политической повестки во вполне демократических странах.

Другими словами, обсуждение политической тематики потеряло все признаки светского разговора. Такие разговоры теперь лучше вести среди соратников и хорошо знакомых людей, чтобы не оказаться в полной изоляции. Такая тенденция особенно ярко заметна в странах, где к власти пришли популисты, которые пользуются широкой поддержкой, но одновременно имеют высокий отрицательный рейтинг.

Другими словами, обсуждение политической тематики потеряло все признаки светского разговора. Такие разговоры теперь лучше вести среди соратников и хорошо знакомых людей, чтобы не оказаться в полной изоляции. Такая тенденция особенно ярко заметна в странах, где к власти пришли популисты, которые пользуются широкой поддержкой, но одновременно имеют высокий отрицательный рейтинг.

Формирование своего рода экологических ниш на едином новостном поле стало общим трендом. Авторы исследования подробно рассказывают о том, как некогда маргинальные средства массовой информации стали чрезвычайно популярными именно потому, что дают жесткую, но очень четкую идеологическую позицию, раздувают реальный общественный конфликт, а не пытаются его смягчить (в чем их обвиняли поколения социологов, специализирующихся на медиа-исследованиях).

Прощай Facebook?

Открытые социальные сети, наоборот, теряют свой статус новостных каналов.

В США (основном новостном рыке планеты), к примеру, потребление новостей через Facebook сократилось в 2018 году на 9%, а в молодежной аудитории — на 20%.

Мало того, что эта сеть оказалась поколенческим явлением, но, как выяснили авторы исследования, она стала легкой жертвой информационных манипуляций. Таким образом, к ней было подорвано доверие. Масла в огонь подлила недавняя информация о том, что половина всех аккаунтов сети — фальшивые, и они созданы исключительно для продвижения определенных тем и авторов.

Ирония ситуации в том, что, осознав факт такой потери, администрация Facebook начала настолько рьяно бороться с распространением «фэйков» и накачиванием «социального капитала», что сделала бессмысленным использование этой соцсети для продвижения любого новостного контента. Теперь такое продвижение возможно только за деньги, что не добавляет авторитетности такой информации.

За все нужно платить

Какова стратегия выживания в такой ситуации для «обычных» онлайн-медиа? По мнению авторов доклада, лучшим способом выживания для качественной журналистики может стать введение оплаты за доступ к содержанию. Она может быть представлена в разной форме — подписке, членских взносах, за доступ к конкретным статьям и в виде пожертвований. Но оплата может стать существенной поддержкой обычной рекламной модели.

Пока такая модель может считаться успешной только в северных странах, считают авторы доклада. Доля платного контента особенно быстрыми темпами растет в Норвегии, Швеции и Финляндии. Здесь также активно используются «гибридные формы» доступа к информации — определенное количество статей можно прочитать бесплатно, остальные — за плату. Некоторые новые медиа региона демонстрируют потрясающие результаты, набрав за пару лет сотни тысяч платных подписчиков.

Авторы исследования указывают на то, что издатели активно используют современные методы привлечения новых клиентов. Правда они забывают отметить, что эти страны всегда были «читающими», предпочитая получать из средств массовой информации серьезный контент и располагая для этого достаточно высокими доходами. На практике это означает очередное разделение на бедных и богатых — на этот раз по готовности платить за информацию.