Главные слабости казахстанской экономики — ее вялая диверсификация, зависимость от нефти и неважное качество институтов. К такому выводу пришли участники панельной сессии «Макроэкономическая дискуссия. Казахстан: больше чем нефть?», прошедшей в рамках традиционной конференции Fitch Ratings-2018.

В Алматы прошла ежегодная конференция Fitch Ratings-2018. В этом году она была разделена на три панельных сессии. Первая называлась «Макроэкономическая дискуссия. Казахстан: больше чем нефть?». Вторая дискуссия была посвящена обзору корпоративного сектора. Третья — банкам, и эта тема, весьма злободневная для Казахстана, прошла красной нитью через всю конференцию.

В этом репортаже мы расскажем о том, что происходило на первой сессии.

Открывая первую сессию, модератор — региональный глава по России, СНГ и Черноморскому региону агентства Fitch Ratings Дмитрий Сурков — коротко остановился на тенденциях в мировой экономике, которые могут повлиять на макроэкономическую ситуацию в Казахстане.

«Хотел бы обратить внимание на несколько глобальных факторов. Экономики большинства стран мира в этом году, по нашим прогнозам, будут расти больше, чем в предыдущие годы. Рост в развитых страны будет в пределах 2,3%, в развивающихся ожидается в районе 5,2%. Все эти показатели выше в среднем, чем за предыдущие 5 лет. Наш прогноз на 2019: рост глобальной экономики ожидается выше 3%», — сказал Сурков и передал слово одному из основных докладчиков сессии — директору аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings Эрику Ариспе.

Эрик Ариспе в своем выступлении отметил, что для хорошего суверенного рейтинга очень важна устойчивая политическая структура, которая предотвращает финансовые и экономические риски.

«В случае с Казахстаном важен баланс факторов, которые приводят к устойчивому инвестиционному рейтингу, а также то, какие улучшения и изменения мы увидели в политической структуре, и каковы вызовы, влияющие на траекторию рейтингов в Казахстане. Страна вышла на тройную категорию инвестиций в рейтинге „ВВВ“. Но был нефтяной шок, которому подвергся Казахстан в 2014–2015 годах и который показал его уязвимость», — подчеркнул он.

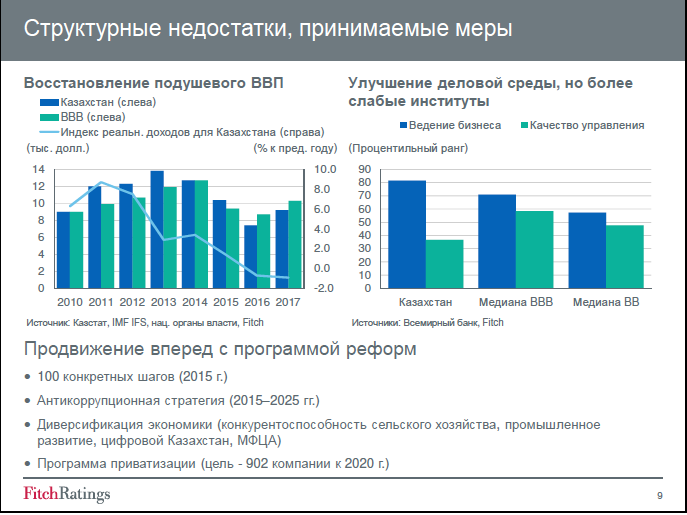

По его мнению, «основные вызовы и слабость Казахстана проявляются в ограниченной диверсификации экономики и качестве институтов». «И с учетом ожидаемого увеличения добычи нефти в 2018–2022 годах, связанного с расширением работ на месторождениях Кашаган и Тенгиз, зависимость от сырьевого сектора остается неблагоприятным фактором для суверенной кредитоспособности Казахстана», — отметил он.

Да, казахстанская экономика восстанавливается, сказал эксперт: «Рост реального ВВП составил 4% в 2017 году. Мы ожидаем в 2018–2019 годах рост экономики в 3,8%». Но для достижения макроэкономической стабильности «необходимо увеличение участия в экономике несырьевых сфер, как это происходит в Панаме, Индонезии, Филиппинах после нефтяного шока».

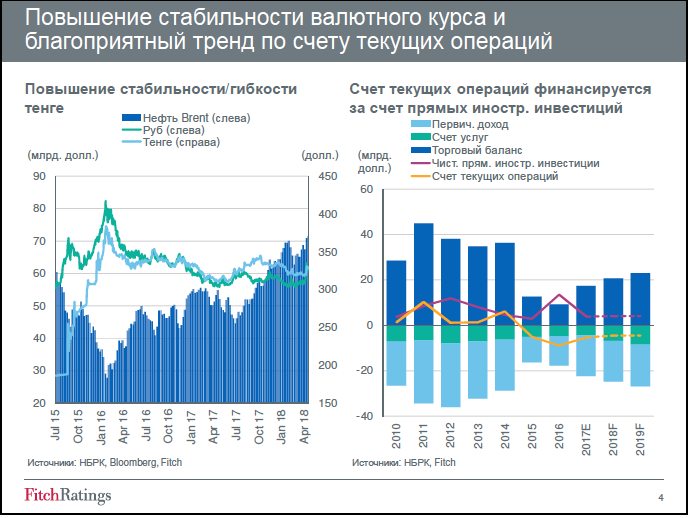

Эрик Ариспе также отметил снижение инфляции и долларизации в Казахстане. «Есть улучшения в устойчивости национальной валюты благодаря ценам на нефть. Но важна не только ее стабильность, но и ее потенциал для абсорбирования внешних шоков в случае снижения цен на нефть».

Далее эксперт сказал, что «с точки зрения фискального баланса мы видим, что дефицит увеличился из-за проблем в банковской сфере». Но в целом траектория движения показывает на улучшение. «Мы видим, что в сравнении с Россией и Саудовской Аравией Казахстан меньше использовал сбережений из своего нефтяного фонда. А рост долга не был таким быстрым, как в других странах этой группы, сейчас он ниже 25% от ВВП», — заметил г-н Ариспе.

Как следует из доклада спикера, с точки зрения внешней ликвидности среди стран с рейтингом «ВВВ» Казахстан находится на 5-м месте, уступая Уругваю и России. «Эти страны, — отметил Эрик Ариспе, — мы рассматриваем в зависимости от сырья, потому что приток доходов от нефти и других минеральных ресурсов играет в них большую роль. Казахстан на первом месте по зависимости от нефти в этой группе стран. Очень много говорится о диверсификации экономики, но вопрос о возможности реагировать на внешние шоки в случае с Казахстаном остается».

По словам эксперта, банковский сектор Казахстана слабее, чем в сопоставимых странах. «Но процесс очистки от плохих активов банковского сектора позволит укрепить его позиции. Капитализация улучшается, это касается в том числе финансовой стабильности и снижения количества неработающих и безвозвратных кредитов. 9,3% — это не такая уж и высокая цифра, хотя фактически она может быть и выше», — считает Эрик Ариспе.

В конце своего выступления спикер коснулся и других слабых мест экономики Казахстана.

«В течение последних двух лет мы видели падение реальных доходов населения. С точки зрения качества институтов, мы также видим, что Казахстан слаб. Должны быть предприняты определенные меры в этом направлении. Известно, что эти вопросы находятся в повестке дня властей, выдвинут целый ряд мер. Мы будем наблюдать, как институциональные изменения будут влиять на инвестиционную ситуацию в том числе», — сказал Эрик Ариспе.

Что же касается диверсификации экономики, то, как он заметил, в Fitch, конечно, не ожидают, что Казахстан будет ее радикально менять. «Но важно, чтобы восстановление экономики основывалось не только на росте цен на сырье», — заключил Эрик Ариспе.

Следующий докладчик — директор департамента финансовой стабильности и рисков Национального банка РК Сабит Хакимжанов — подхватил тему предыдущего спикера: «Если мы посмотрим на различные компоненты, то Казахстан намного обгоняет других своих партнеров по группе, но мы отстаем по институциональному развитию».

«Возможно слишком большой упор делается на макроэкономические показатели без учета качественного роста, — заметил Хакимжанов. — Если смотреть на статистику ВВП, она развивается благодаря рыночной экономике, которая предполагает, что инвестиционные решения принимаются добровольно владельцами частного капитала».

Что касается банковского сектора, то, по его мнению, есть разница между количеством и качеством кредитования. «Если вы хотите быстрый кредитный рост, то через несколько лет у вас будет много неработающих кредитов. Национальный банк сегодня получает много критики от прессы, аналитиков, промышленных групп. Нас критикуют за то, что мы позволили банковскому сектору накопить много неработающих кредитов. А потом они говорят, почему кредитный рост такой медленный. Нас также критикуют за то, что мы позволили некоторым кредиторам выйти из проблемы, когда намеренно влили большие средства в банки, которые были близки к краху», — признал Хакимжанов.

По его словам, частично причины того, что много неработающих кредитов, заключаются в том, что «банки предоставляют финансирование капитальное, к нему можно отнести аффилированное кредитование. Если посмотреть на статистику, то она показывает, что связь между банковским капиталом и качеством займов прямая. Если у вас капитал менее 5%, то неработающие кредиты будут как минимум 30%. Если вы хотите финансировать свои проекты деньгами других людей вам нужна провизия в 100%. Это то, что мы пытаемся внедрить».

Затем представитель регулятора коснулся проблем институционального развития. «У нас сейчас очень много вопросов и один из них, например, структурная безработица и то как она себя проявляет. Что нам с ней делать? Нам задают много вопросов и по поводу фискальной и кредитно-денежной политики в ответ на нефтяной шок. Что произойдет с тенге, если рубль ослабеет, а нефть будет укрепляться? Но это не вопрос, на который должен отвечать только Национальный банк. У нас сейчас плавающий курс и рынок должен сам принимать решения. Или что правительство РК делает в отношении децентрализации власти для принятия решений? Но мы не можем децентрализовать решения, если нет людей, которые могут исполнять распределенные решения», — заключил Сабит Хакимжанов.

После его выступления началась дискуссия, и модератор задал вопрос главе департамента исследований, члену правления Halyk Finance Мурату Темирханову: «Каков Ваш макроэкономический прогноз для Казахстана и какие на сегодня есть факторы и риски?»

«В прошлом году рост ВВП Казахстана был 4%. Но если выделить сырьевую экономику, то получится, что больше 50% этого роста приходится именно на ее счет. Нефть выросла в цене в прошлом году, а благодаря Кашагану выросло ее производство. И с точки зрения роста в среднесрочной перспективе Казахстану беспокоиться не о чем», — заверил Мурат Темирханов.

По его мнению, «если цены на нефть сохранятся в районе 60-70 долларов за баррель, то со всех точек зрения — внешнего баланса, фискального, курса тенге, — у Казахстана стабильные перспективы».

«Правительство планирует рост в 3,8%, Fitch тоже дает такой прогноз, мы, как аналитики, тоже прогнозируем его на этом уровне. Сейчас началась реализация Тенгизского проекта, до 2022 года в него будут идти большие инвестиции, и будет большой рост производства нефти. Картина достаточно стабильная», — считает Темирханов.

Но в долгосрочной перспективе если прекратится рост производства нефти, то и рост экономики, по его мнению, снизится. «Он зафиксируется на уровне в 3%-3,5%. Однако если мы хотим войти в тридцатку развитых стран, то это низкий рост, он должен быть не менее 4,5%. Но, откровенно говоря, перспектив для такого роста не видно, потому что нет серьезных изменений в диверсификации экономики. Поэтому после 2022–2025 годов рост будет в районе 3% и будет большая зависимость от цен на сырье, и если они упадут, то наша экономическая стабильность изменится в обратную сторону».

Стоит заметить, что директор представительства Азиатского банка развития в Казахстане Джованни Капаннелли не был столь же оптимистичен, как другие участники дискуссии.

«Недавно мы сделали свой отчет и у нас, честно говоря, меньше оптимизма. Мы в этом году прогнозируем рост в 3,2%, в 2019 году — ожидается рост до 3,8%. Что касается внешних факторов, то есть определенные госпрограммы, которые могут подтолкнуть рост. Но с макроэкономической точки зрения мы учли в своем отчете три структурные слабости, характерные для Казахстана. Первая — институциональный аспект, вторая — недостаток структурной трансформации, который привел к исключительной зависимости от сырья, третья — возможности для диверсификации экономики».

Что касается слабости институционального развития в Казахстане., что спикер обрисовал ситуацию так: «Вот уже 1,5 года я здесь нахожусь и вижу, как правительство работает с различными институтами. Очевидно, что это очень вертикальная структура. И это первая слабость. Вертикальность приводит ко второй проблеме — отсутствию координации и это серьезная слабость. Есть прекрасные стратегии, хорошие намерения, но когда дело касается их реализации и результативности, то мы видим целый ряд слабостей. И с точки зрения повышения потенциала местных институтов не видно больших сдвигов».

Джованни Капаннелли привел пример: «В министерстве Нацэкономики есть институт экономических исследований, в нем работали 200 человек, после сокращения — 100. Но теперь там появились консалтинговые фирмы, которые пришли из других стран. Они как бы заменили местный персонал».

Эксперт также считает, что слабо используется потенциал студентов, которые учатся по программе «Болашак». И еще он заметил, что очень важно «развитие и увеличение присутствия гражданского общества, то есть необходимо как бы больше демократичности».

…Когда модератор дал возможность задавать вопросы из зала, большая их часть была адресована представителю Национального банка РК. На один из них: «Как Нацбанк Казахстана оценивает подверженность БВУ санкциям в России?», ответ Сабита Хакимжанова прозвучал весьма пространно.

«Тут все зависит от руководства этих компаний, им просто нужно учесть конкретные интерпретации со стороны органов, которые вводили эти санкции. Мы, когда попытались оценить, смотрели не столько на ссудный портфель, сколько на определенные предприятия, которые будут затронуты при этом. Потом мы поняли, что не в состоянии это сделать, потому что мы не знаем, по какому сценарию все пойдет. Если мы посмотрим на экспозицию рисков, через канал санкций, то это сравнительно незначительный эффект», — ответил Хакимжанов.

На это представитель АБР Джованни Капаннелли воскликнул: «Казахстанские власти не могут просто сидеть и смотреть, как эти санкции вводятся и какие могут быть последствия!», полагая, видимо, что санкции против России скажутся на казахстанских банках более значительно, чем считает регулятор.