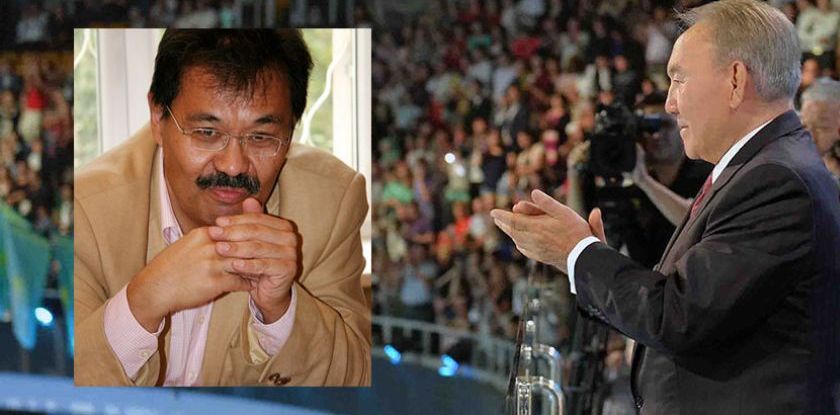

Этой статьей мы начинаем публикацию целой серии материалов, написанных известным казахстанским ученым, доктором исторических наук, профессором Нурболатом Масановым еще в 2005 году. Именно в тот период времени политическая партия «Демократический выбор Казахстана», в дальнейшем «Народная партия «Алга», столкнулась с серьезной кадровой проблемой.

Из-за давления властей значительная часть активистов, пришедших в демократическую оппозицию после ноября 2001 года по разным причинам ушла. Вместо них пришли другие люди, не менее активные политически, но плохо разбирающиеся в происходящих событиях, уступавшие первой волне по своим знаниям и профессиональным навыкам.

Чтобы решить эту проблему, пришли к решению создать внутрипартийную систему политического образования. В рамках этого проекта и было заказано Нурболату Масанову учебное пособие. Предполагалось, что в нем одновременно будет изложена новейшая история Республики Казахстан и также объяснены идеологические позиции демократической оппозиции, ее цели, задачи и инструменты.

К сожалению, преждевременная смерть Нурболата Масанова не позволила ему закончить пособие, а репрессии со стороны властей привели к тому, что «Народную партию «Алга» после многих лет нерегистрации закрыли в 2012 году.

Конечно, за прошедшие двенадцать, многое из написанного тогда Нурболатом Масановым в рамках вышеупомянутого проекта устарело и потеряло свое значение. Поэтому мы предлагаем вниманию читателей только отдельные разделы, по-прежнему представляющие интерес для общественности. Мы не правили их и не сокращали. По нашему мнению, весьма показательно, что казахстанское государство, политическая система, «суперпрезидентская» вертикаль власти, общество и правящая элита, если и изменились с 2005 года, то только в худшую сторону.

Институциональное строительство

В советское время общество было включено в систему государственного функционирования, оно было полностью поглощено государственными структурами. Можно сказать, что само общество не функционировало за пределами государственных рамок. Такое суженное пространство было весьма губительным для казахстанского общества. Поэтому вполне закономерно, что в период перестройки общество стало прорастать за пределы тоталитарно-этатистских границ советской системы.

К концу 80-х гг. стало ясно, что до тех пор пока не произойдет выделение казахстанского общества за пределы узких рамок советско-коммунистических государственных структур трудно будет преодолеть нарастающий социально-экономический и общественно-политический дисбаланс. Советская система оказалась неготовой к возникающим вызовам, она была не способна преодолевать кризисные ситуации и адекватно отвечать на требования жизни.

Закономерным следствием этого стало падение Советской империи, разрушение ее институционально-государственных основ. В возникших на пост-советском пространстве новых независимых государствах начался неизбежный процесс эррозии и коррозии государственной системы тоталитаризма. Многочисленные разнонаправленные и разносторонние общественные интересы стали прорастать сквозь призму все еще советского государства.

В странах Прибалтики гражданское общество достигло наивысшего уровня развития и взяло под свой контроль государственные структуры. В других пост-советских странах государство сохранило свои доминантные позиции, но общественные интересы не синхронно позиционировали и актуализировали себя и постарались найти паритет или динамическое равновесие с государственными структурами.

В Казахстане также начался этот процесс отделения общества от государства. Особенно ярко и энергично этот процесс протекал в сфере деятельности неправительственных организаций, средств массовой информации, общественно-политической деятельности, экономических процессах, системе образования, процессах разгосударствления и приватизации, развитии малого и среднего бизнеса.

Однако процесс отделения политики от государства, экономики от государства, общественной жизни от государства, науки, культуры и образования от государства, социальной сферы от государства, религии, этничности, средств массовой информации и неправительственных организаций от государства до сих пор еще не завершен.

В современном Казахстане государство по-прежнему сохраняет реальный контроль над многими сферами общественно-политической и социально-экономической жизни. Оно по-прежнему патриархально и патерналистски патронирует над всеми сферами общественной жизни, над гражданским сектором и не может смириться с мыслью об утрате государственного контроля над обществом. Оно не хочет демонополизации общественной жизни и децентрализации политической власти. Именно поэтому государство хочет по прежнему надзирать, цензурировать, контролировать, регламентировать и регулировать абсолютно все процессы формирования и становления гражданского общества в Казахстане. Оно хочет по прежнему направлять и идеологически влиять на приоритеты развития гражданского общества и определять систему ценностей как всего общества в целом, так и отдельных индивидов в частности. Оно хочет задавать стандарты в культуре и диктовать всем свои идеалы.

По-видимому, потребуется еще немало времени для того, чтобы преодолеть надзирающие и регламентирующие функции государства и официальных институтов власти. Общество должно переболеть иллюзиями полезности и важности государственного регулирования и убедиться в косности и некомплиментарности системы государственного контроля.

Распад СССР поставил на повестку дня вопрос о национально-государственном строительстве. В первую очередь это касалось формы государственного устройства. Казахстан изначально пошел по пути создания не федерального, а унитарного государства. Согласно статье 2-ой Конституции, Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления.

Унитарное государство, в отличие от федерации, не имеет в своем составе федеративных единиц, обладающих определенной самостоятельностью и собственным административно-территориальным делением, и характеризуется единой системой высших государственных органов, права и суда, действующих без ограничений на всей территории страны. Территория унитарного государства подразделяется на административно-территориальные единицы (районы, области), которые подчиняются центральным органам власти и признаками государственного суверенитета не обладают. На территории унитарного государства действует одна конституция, проводится обязательная для всех административно-территориальных единиц общая налоговая и кредитная политика.

Составные части унитарного государства не имеют своих законодательных, хотя имеют представительные органы, не имеют самостоятельных воинских формирований, внешнеполитических органов и других атрибутов государственности. В то же время местные органы в унитарном государстве обладают известной долей самостоятельности.

За редким исключением (Испания и Бельгия до 1988 года), унитарные государства – мононациональные государства. Унитарное государство, на территории которого проживают национальные меньшинства, допускает национальную и законодательную автономию. Свои автономные образования есть у Англии, Италии, Финляндии, Испании, Дании.

В отличие от децентрализованных унитарных государств, допускающих определенное конституционное распределение полномочий между центральной властью и территориальными единицами, финансовую автономию регионов, Казахстан является жестко централизованным государством, в котором нет никакой местной автономии вообще, а функции власти на местах осуществляют только назначенные сверху администраторы.

Согласно конституции Казахстана, местное государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел на соответствующей территории (ст. 85 Конституции). В Казахстане декларируется местное самоуправление, допускающее самостоятельное решение населением вопросов местного значения, и осуществляемое непосредственно путем выборов, а также через выборные и другие органы местного самоуправления в сельских и городских местных сообществах.

Местные представительные органы соответствующих административно-территориальных единиц (маслихаты) определяют меры, необходимые для реализации воли местного населения и контролируют их осуществление с учетом общегосударственных интересов. В ведении маслихатов в частности находятся некоторые вопросы местного административно-территориального устройства, утверждение планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета и отчетов об их исполнении (ст. 86).

Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных органов Республики Казахстан, обеспечивают проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории (ст. 87).

К ведению местных исполнительных органов относится разработка планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета и обеспечение их исполнения, управление коммунальной собственностью, назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией работы местных исполнительных органов, а также осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики.

Возглавляющие местные исполнительные органы акимы, являются администраторами центральной власти на местах, представляя Президента и Правительство Республики. В связи с этим, руководители верхнего уровня (акимы областей, города республиканского значения и столицы) назначаются на должность непосредственно Президентом Республики по представлению Премьер-министра. Так как аким – должность назначаемая, то и освобождение от должности происходит также по усмотрению Президента. Нижестоящие акимы, в существующей практике, также назначаются, хотя в Конституции Казахстана предусмотрена возможность их выборности, при принятии такого решения Президентом.

Кроме Президента и вышестоящих акимов определенный контроль за деятельностью главы исполнительной власти на местах имеют местные представительные органы. Маслихат вправе двумя третями голосов от общего числа его депутатов выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом Республики либо вышестоящим акимом.

Так как акимы входят в единую исполнительную вертикаль власти, то при вступлении в должность нового Президента Республики полномочия акимов верхнего уровня автоматически прекращаются.

Сейчас активно обсуждается вопрос введения в стране системы выборности акимов, причем всех уровней (областных, городских, районных). Сторонники выборности видят в этом возможность сделать местные властные структуры ответственными и подотчетными населению. Менее радикальные политики выступают за подход, отраженный в соответствующем пункте статьи 87-й Конституции Казахстана, предполагающий возможность избрания акимов на уровне городов и районов. Лица из властных структур предпочитают акцентировать внимание на перераспределении полномочий и ответственности между регионами и центром. При этом центральные органы власти стремятся максимально возможно разгрузить себя от обязанностей по функционированию объектов социальной сферы в регионах.

Введение выборности акимов всех уровней означало бы постепенный переход от унитаризма к элементам федерации, так как разрывается единая система высших государственных органов. Без изменения Конституции это вряд ли возможно, так как в ней закреплено, что унитарность и территориальная целостность, форма правления Республики не могут быть изменены.

Пример других стран (Канада, Австралия, Аргентина), схожих с Казахстаном по географическим и демографическим характеристикам (протяженность территории, относительная малочисленность населения, полиэтничность), говорит о предпочтительности федеративного устройства, однако как раз эти характеристики, наоборот, заставляют руководство Казахстана придерживаться унитарной модели, так как в условиях федерализма они могут по мнению казахстанских властей способствовать региональному сепаратизму.

Даже сегодня, в сложившейся системе единой вертикали исполнительной власти, акимы умудряются явно или скрытно противодействовать центру и умело проводить в жизнь свои интересы в отношениях с иностранными инвесторами и местными бизнесменами. Для противников идеи выборности также показателен опыт России, взявшей некоторое время назад курс на централизацию в виде учреждения надрегиональных федеральных округов с назначаемыми Президентом представителями и избрание губернаторов по представлению Президента.

Тем не менее децентрализация власти в виде выборности акимов имеет свои преимущества, в основе которых лежит непосредственное участие населения в контроле за деятельностью местных исполнительных органов. Считается, что выборные акимы будут ближе к нуждам и чаяниям местного населения и будут лучше разбираться в потребностях региона, чем акимы, назначаемые сверху.

В 2001 году в некоторых областях (районах) власти для того, чтобы успокоить региональную элиту вынуждены были провести выборы местных акимов, но не прямым всенародным голосованием, а через коллегию выборщиков. В дальнейшем Президентом был продекларирован постепенный переход к выборности акимов районов и городов.

Нурсултан Назарбаев считает, что спешить в этом вопросе нельзя. По его мнению, в настоящее время даже непрямые выборы районных акимов, проводимые через выборщиков, способны внести разлад в стабильное и консолидированное общество страны. Формирование института местного самоуправления предполагается только после того, как будут четко определены функции всех уровней государственного управления. “Только после того, как мы определимся, сколько будет уровней управления, как и чем заниматься, мы сможем выяснить, кого назначать, а кого избирать”, – сказал Президент*.

Продолжение следует

* Выступление Н.Назарбаева на торжественном собрании в Астане, посвященном Дню Конституции, 29 августа 2002 года.