Главная проблема, которая встала в полный рост перед Нурсултаном Назарбаевым в 2003-2005 гг., состояла в том, что он оказался перед лицом надвигающегося широкомасштабного кризиса внутри политической и экономической элиты страны.

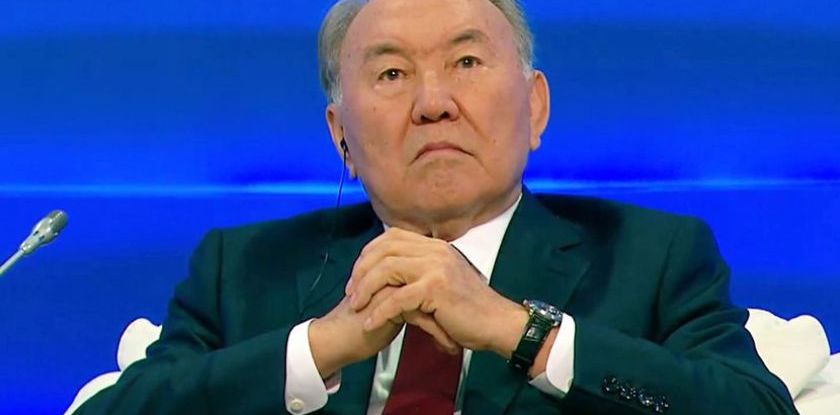

…В этом году бессменному президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнится 77 лет. В преддверие этой даты мы начали публикацию его биографического очерка «Нурсултан Назарбаев. Этапы карьеры, система интересов и политическая власть», написанного в 2005 году известным казахстанским ученым, доктором исторических наук, профессором Нурболатом Масановым для активистов гражданского общества и нигде ранее не публиковавшегося.

(Читайте предыдущие части: Нурсултан Назарбаев. Консолидация власти, Нурсултан Назарбаев: карьера, интересы, власть, Нурсултан Назарбаев. Восхождение на вершину , Нурсултан Назарбаев. Ставка на этнократию, Нурсултан Назарбаев. “Зачистка” оппонентов и Нурсултан Назарбаев. Консолидация власти).

В чем-то это возможно субъективный взгляд на личность первого президента страны, но, безусловно, заслуживающий внимания всех, кто интересуется историей Казахстана…

Нурсултан Назарбаев. Консолидация элиты

Для того, чтобы максимально ограничить деятельность оппозиционных политических партий, 26 июня 2002 года Назарбаев предложил Сенату принять 16 поправок к закону “О политических партиях”, согласно которым, в частности, устанавливалась минимальная квота численности членов политических партий в 50 тысяч человек (вместо 3 тысяч), а также норма о том, что политическая партия утрачивает свой официальный статус в случае пропуска двух парламентских выборов.

Все 19 зарегистрированных на тот момент политических партий должны были пройти юридическую перерегистрацию. Принятием этих поправок Назарбаев надеялся удалить оппозиционные политические партии из общественной жизни страны (задача максимум), либо серьезно ограничить их деятельность (задача минимум).

На протяжении ряда лет несколько международных организаций, в том числе “Репортеры без границ” и другие, публикуя ежегодные отчеты о состоянии со свободой слова в странах мира, постоянно включали президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в список главных врагов прессы и свободы слова. Зарекомендовав себя душителем прессы, и особенно после репрессий против известного журналиста Сергея Дуванова, он понял, что нельзя бесконечно ассоциироваться в глазах мирового сообщества с образом врага свободы слова. Летом 2004 года. он разыграл блестящий спектакль, отклонив принятые Парламентом реакционные законы о неправительственных организациях и свободе слова.

Умело манипулируя своими ставленниками в Парламенте, используя их для проталкивания всевозможных реакционных законопроектов, Назарбаев все время пытается позиционировать себя в глазах общественного мнения как зрелый и взвешенный политик, зорко смотрящий, чтобы Парламент не нарушал интересы казахстанского общества, права человека и особенно интересы нарождающегося гражданского общества. Но при этом он не стесняется принимать важные, но жесткие решения в экономической сфере.

Так, 11 июня 2003 года внутри элиты возник новый острый конфликт – между премьер-министром Имангали Тасмагамбетовым и Парламентом по поводу нового Закона “О земле”.

Президент Назарбаев «руками» кабинета Тасмагамбетова и своих ставленников в Парламенте протолкнул принятие нового Закона “О земле”, после чего цинично отправил Тасмагамбетова и весь его кабинет в отставку. «Мавр сделал свое дело».

13 июня 2003 года Назарбаев назначил новым Премьером Данияла Ахметова.

Если кабинеты развалившего экономику страны и запустившего гиперинфляцию коррупционера Сергея Терещенко (октябрь 1991 – октябрь 1994 гг.) и радикального либерала реформатора Акежана Кажегельдина (октябрь 1994 – октябрь 1997 гг.) продержались у власти ровно по три года, кабинет нефтяного лоббиста Нурлана Балгимбаева – почти два года (октябрь 1997 – октябрь 1999 гг.), а кабинет послушной креатуры семьи Назарбаева, «размазни» Касымжомарта Токаева – чуть больше двух лет (октябрь 1999 – январь 2002 гг.), то кабинет традиционалиста и обладающего большими политическими амбициями Имангали Тасмагамбетова продержался у власти меньше других – всего лишь полтора года (январь 2002 – июнь 2003 гг.). Его заменил вот уже третий год (статья была написала в 2005 году – ред.) возглавляющий кабинет министров лоббист Александра Машкевича и Евразийской группы Даниял Ахметов.

Главная проблема, которая все более зримо встает (вставала в тот период времени – ред.) в полный рост перед Назарбаевым состоит в том, что он стоит перед лицом надвигающегося широкомасштабного кризиса внутри политической и экономической элиты страны.

Вплоть до последнего времени правящую в стране элиту устраивал тезис Назарбаева о том, что именно он – президент страны – является гарантией незыблемости политических и экономических интересов элиты в Казахстане и в том числе иностранных инвесторов. Но чем больше финансовые дивиденды, чем лучше перспективы экономического роста и, наоборот, туманны перспективы политического будущего, то тем чаще на повестку дня элитой ставится вопрос об институциональных, законодательных и политических гарантиях для сохранения нынешнего статус-кво в интересах элиты.

До сих пор Нурсултан Назарбаев отказывается предоставлять политической и экономической элите такие гарантии, полагая, что если вопрос перевести в политическую плоскость, то тогда можно потерять основной ресурс управляемости элитой и ее личной зависимости от президента. Если элита получит законодательные, институциональные и политические гарантии сохранения своей собственности, приватизированных ресурсов и имущества, то тогда неизбежно усилится их независимость и влияние иных институтов власти, в частности Мажилиса Парламента и областных маслихатов, а президент и его семья потеряют значительный объем и ресурсы власти и сферы влияния.

В этой связи политической элитой и общественным мнением постоянно в той или иной форме озвучивается вопрос о необходимости сохранения приоритетов естественно-эволюционного пути развития и необходимости поэтапной и направляемой лично президентом модернизации государственно-политической системы с тем, чтобы снять другое ключевое противоречие между относительно либеральной экономической системой дисперсных частных собственников и сверхконцентрированной системой политической организации государственной власти. Это противоречие является главной причиной тотальной коррупции и время от времени возникающих тромбов в реализации экономических интересов.

Назарбаев до поры до времени отмахивается от предоставления институциональных, политических и законодательных гарантий правящему классу и требований о необходимости государственно-политической модернизации страны, надеясь, как всегда, отложить решение этих важных вопросов в «долгий ящик». Он верит в то, что предложенная им политической и экономической элите и государственным служащим концепция «политическая лояльность – в обмен на самостоятельность и коррупцию» будет по прежнему эффективна и нейтрализует любые поползновения со стороны правящего класса.

Но установившийся баланс сил носит очень хрупкий характер, и любая непродуманная акция вроде запрета на праворульные автомобили, отчуждение земельных участков в пользу олигархов и членов семьи президента, снос многоквартирных домов под «элитное» жилье в Алматы и Астане, может легко спровоцировать новый политический конфликт. Президент постепенно теряет гибкость, умение разрешать конфликты, контролировать ход политических процессов. Общество все больше выходит из-под контроля и все громче заявляет о своих нуждах.

В своих многочисленных внешнеполитических инициативах Нурсултан Назарбаев в разное время придерживался прямо противоположных взглядов. Именно поэтому он выдвинул концепцию многовекторной политики, направленной на ситуативное реагирование на возникающие вызовы. Но самое главное состоит в том, что предлагаемые президентом внешнеполитические доктрины, с одной стороны, наглядно демонстрируют его недюжинные амбиции (СВМДА, ЕврАзЭС, ШОС), а с другой стороны, внешняя политика страны в значительной степени носит чисто прикладной характер, обусловленный либо конъюнктурой отношений с великими державами (ПИМ, антитеррористическая коалиция), либо диктуются внутриполитическими интересами (СНГ, ЦАС).

Что касается интеграционных тенденций, то Назарбаев как последовательный сторонник приоритета суверенитета Казахстана поддерживает преимущественно либо экономические проекты, либо блоковые и коалиционные многосторонние проекты, но в принципе не готов к делегированию части национального суверенитета кому бы то ни было и тем более каким-либо наднациональным органам власти. Это всегда вызывает раздражение и недовольство у сторонников имперского подхода в России, которые не оставляют попыток интегрировать Казахстан в состав пророссийской федерации или на худой конец конфедерации.

Они считают, что в последнее время интеграционные тенденции в политике Назарбаева стали играть гораздо меньшую роль. В рамках СНГ он поддерживает только те интеграционные проекты, которые дают Казахстану односторонние экономические преимущества. Политическая интеграция в масштабах бывшего СССР формулируется как желаемая единственно “на основе суверенитета, независимости, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела” и поддерживается только при условии равенства между Казахстаном и Россией и недопущения гегемонии России.

Одновременно Назарбаев добивается гегемонии Казахстана в Центральной Азии, чему служат его интеграционные инициативы регионального масштаба.

В последнее время (речь идет о периоде 2004-2005 гг. – ред.) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал постоянным объектом информационных атак, как в России, так и на Западе. Последовательно формируется имидж «диктатора коррумпированного государства, систематически нарушающего права человека». При этом практически ни одна внешнеполитическая инициатива президента Казахстана не остаётся не освистанной со стороны «демократической оппозиции», опирающейся на свои связи за рубежом. Эта участь постигла и заявление Путина, Назарбаева, Кучмы и Лукашенко о создании единого экономического пространства, и открытие «Года Казахстана в Российской Федерации», и проведение в Алма-Ате «Международной конференции мира и согласия».

Продолжение следует