Эта статья завершает наш рассказ о дискуссии, развернувшейся на панельной секции «Ловушка среднего дохода: вызовы для Казахстана» в рамках проходившего в начале июня в Астане экономического форума. Речь в ней пойдет об опыте Польши и возможности его применения в Казахстане.

Напомним, что в первых статьях Как Казахстану стать Норвегией и В какой ловушке «сидит» Казахстан речь шла как о теоретических подходах и угрозах, так и о конкретной казахстанской специфике. В статье Как Казахстану стать Израилем — об опыте Израиля.

Спасение в реформах

Об опыте Польши в преодолении ловушки среднего дохода рассказал президент варшавского Центра социальных и экономических исследований Кристофер А. Хартвелл.

Он напомнил, что с 1981 по 1983 годы Польша пережила «травму военного положения». Плюс «польское правительство взяло на себя огромные объемы задолженности для финансирования модернизации и субсидирования растущего дефицита торговли, однако оказалось не способно осуществить экономические реформы, что привело к стагнации и снижению уровня жизни».

Тем не менее начиная с 1989 года «Польша провела огромную работу и выросла». «При этом период перехода был мягкий в сравнении с другими странами. С 1990 по 2015 год реальный ВВП на душу населения утроился, составив 14 655 долларов», – сказал Кристофер А. Хартвелл.

Спикер перечислил ключи к успеху Польши. По его мнению, большую роль сыграли новая Конституция страны 1997 года, скорость перехода, пакет реформ «Большой взрыв», макроэкономическая стабилизация, валютная реформа, помощь со стороны внешнего мира, ввод в действие «правильных» институтов, открытая торговля, ограничение полномочий исполнительной власти и создание конкурентной политической среды.

При этом Хартвелл сказал, что хотя никто не может «копировать и создавать институты за ночь», тем не менее необходимо создать условия для институтов, для их роста, и это ключевой момент. «Мы не знаем, что такое лучшие и оптимальные институты, как это работает, мы просто можем это видеть на основе того, что в конце произойдет. Но важно простимулировать рыночные механизмы», – считает Кристофер А. Хартвелл.

По словам спикера, «ключевой урок, который можно вынести из опыта Польши, это то, что бюджетные привлечения были важны». «Был период, когда мы убрали все субсидии из-за бюджетных ограничений, но мы постепенно открывали двери. В 1980 году Польша была самой открытой страной с точки зрения торговой политики. Что касается помощи международного сообщества, то было очень много прощено долгов Польше, что помогло нам выбраться из ямы, в которой наша страна была в 70-80 годы», – сказал эксперт.

«Если говорить о ключевом моменте создания нормальных институтов, то это открытие границ, свободная торговля, обеспечение прав собственности. Польша в этом вопросе продвинулась вперед и уже большая доля ВВП идет от частного сектора», – считает Кристофер А. Хартвелл.

Большую роль, по его мнению, сыграло стремление Польши вступить в Евросоюз. “В 1989-1991 годах у нас не было готовых чертежей или представлений, как все будет, потому что такой трансформации еще никогда ранее не происходило. Но необходимость адаптироваться, воплощать в жизнь те критерии, что требовались для вступления в ЕС, дали цель. Наличие Евросоюза в качестве маячащей цели позволило политикам сфокусироваться. И теперь Польша часть Европы», – сказал Хартвелл.

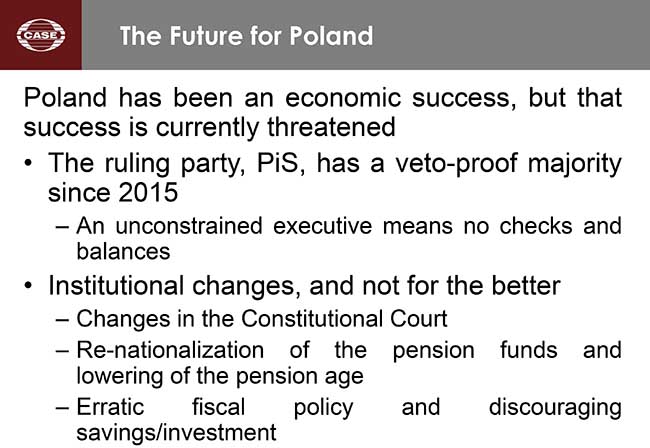

Однако проблемы остаются. По его словам, «Польша была замечательным примером экономического успеха», но в 2015 году на выборах в Сейм партия «Закон и Справедливость» получила 37,6 % голосов и 235 мандатов из 460. Это позволило ей сформировать однопартийное правительство большинства впервые в посткоммунистической истории страны. И теперь «они используют эту власть для того, чтобы развернуть некоторые межинституциональные механизмы сдержек и противовесов в рамках польской системы», считает Кристофер А. Хартвелл. «Национализация пенсионных фондов стала катастрофой, которая привела к тому, что люди перестали откладывать деньги», – прямо сказал эксперт.

Какие уроки имеет смысл извлечь из опыта Польши?

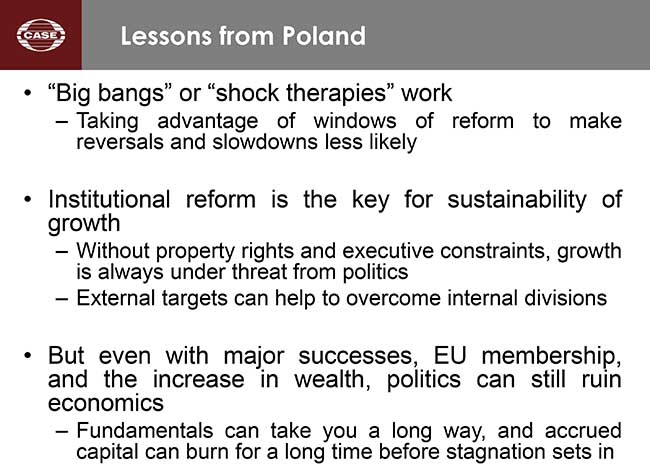

Как следует из слов Кристофера А. Хартвелла, реформы необходимо доводить до конца, чтобы разворот был невозможен, «шоковая терапия» может работать и надо пользоваться окном реформ, пока оно есть. Однако ключевой момент – это институциональная реформа. «Без незыблемого права на собственность, без сдержек полномочий исполнительной власти экономический рост всегда будет под угрозой политиков», – считает эксперт.

«Ключевой момент ловушки среднего дохода это не то, что люди начинают стагнировать, а то, что экономика начинает расти, а потом ужиматься. Если вы забываете о фундаментальных вещах, если вы успокаиваетесь, то вместо прогресса у вас получается регресс», – резюмировал Кристофер А. Хартвелл.

О тромбах в казахстанской экономике

Подвести черту под дискуссией о страновом опыте взялся председатель Совета директоров АО VISOR Holding Айдан Карибжанов, который попытался проанализировать возможности применения в Казахстане опыта других стран в преодолении ловушки среднего дохода.

С его точки зрения, проблемы Казахстана во многом связаны с тем, что с момента роста ВВП в 2000-х годах, который базировался на высоких ценах на нефть, в стране, по сути, появились две экономики.

«Одна из них – экономика сырьевая, в которой участвуют главные налогоплательщики страны – крупнейшие добывающие компании, другая – все остальные. Они кое-где пересекаются между собой, но достаточно мало. Причина этому очень простая: благодаря росту экономики улучшились кредитные рейтинги страны, и у добывающих компаний и банков многократно возросла возможность занимать деньги», – сказал Карибжанов, отметив, что казахстанские банки, по сути, «консумировали высокие рейтинги страны и начали массированно занимать деньги за рубежом».

В результате сложилась такая ситуация, что у банков не осталось хороших заемщиков. «Добывающие компании, которые по определению являются лучшими заемщиками в нашей стране, имели возможность занимать деньги дешевле. И банкам пришлось придумывать какие-то иные продукты (спекуляции с недвижимостью во всех ее проявлениях, различные виды потребительских кредитов), которые позволяли экономике расти, показывать хорошие результаты, но ровно до того момента, пока была возможность заимствовать за рубежом. Когда эта машинка сломалась в 2007-2008 годах, то эту роль должен был перехватить квазигосударственный сектор», – сказал Карибжанов.

Однако компании этого сектора, по его словам, «не являются хорошими инвесторами по той причине, что они демотивированы делать инвестиции». «У государственного менеджера, государственной компании нет права на ошибку. Каждая плохая инвестиция это, по сути, прокуратура, тюрьма и прочие другие вещи. Если же инвестиция дала хорошие результаты, то миллионного бонуса никто не получит. В результате государственные компании достаточно пассивны в своих подходах к инвестициям, и большая часть их денег находится на счетах банков, которые в свою очередь понесли, что называется collateral damage (сопутствующий убыток) в результате кризиса, и не способны кредитовать экономику», – так описал он ситуацию.

«В результате получается замкнутый круг, который, на мой взгляд, связан не с отсутствием денег, потому что деньги есть, а с неким тромбом, который всю эту систему парализовал», – резюмировал эксперт, добавив, что необходимо для начала наладить «оборот денег в природе», который необходим казахстанской экономике «как обращение крови в организме», а потом уже разгребать остальные завалы и вести дискуссии, в том числе о ловушке среднего дохода.