Отношение к эпидемии гриппа в странах бывшего СССР и на Западе существенно отличается из-за разного отношения к истории. На Западе существует страх перед повторением «испанки» — самой мощной эпидемии гриппа и одной из самых серьезных эпидемий в мировой истории. В Советском Союзе такого страха не существовало.

Но дело не только в истории. Страх продолжает оказывать серьезное влияние на оценку рисков уже современной ситуации. Это влияние может проявляться по-разному, но чаще всего демократически избранные правительства стараются «подстраховаться», и в итоге оказываются в политическом проигрыше.

Но дело не только в истории. Страх продолжает оказывать серьезное влияние на оценку рисков уже современной ситуации. Это влияние может проявляться по-разному, но чаще всего демократически избранные правительства стараются «подстраховаться», и в итоге оказываются в политическом проигрыше.

Классический пример такого рода — ожидавшаяся, но не несостоявшаяся в США эпидемия «свиного гриппа» в 1976 году, ставшая фактором проигрыша Республиканской партии на выборах.

Позже эту историю детально проанализировал Ричард Нойштадт, политолог и советник нескольких американских президентов в книге о влиянии истории на принятие политических решений, опубликованной в соавторстве в 1988 году (Richard E. Neustadt, Ernest R. May, Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers). То есть история 1976 года могла сыграть отрицательную роль в нынешнем механизме принятия решений в США, в результате чего эта страна оказалась абсолютным лидером по числу заболеваний в мире. Расскажем об этом подробнее.

СПРАВКА

В 1976 году вспышка свиного гриппа в конце зимы на военной базе в США породила страхи в отношении опустошительной пандемии. Президент Джеральд Форд объявил о плане вакцинации каждого жителя страны. К концу года от нового штамма было вакцинировано 40 миллионов из примерно 200 миллионов американцев, но пандемии не произошло, а доверие к общественному здравоохранению пострадало.

Начнем с ответа на вопрос: почему в США в 1976 году так испугались эпидемии «свиного гриппа» (а им тогда заразились более 200 молодых людей, прибывших для несения военной службы)?

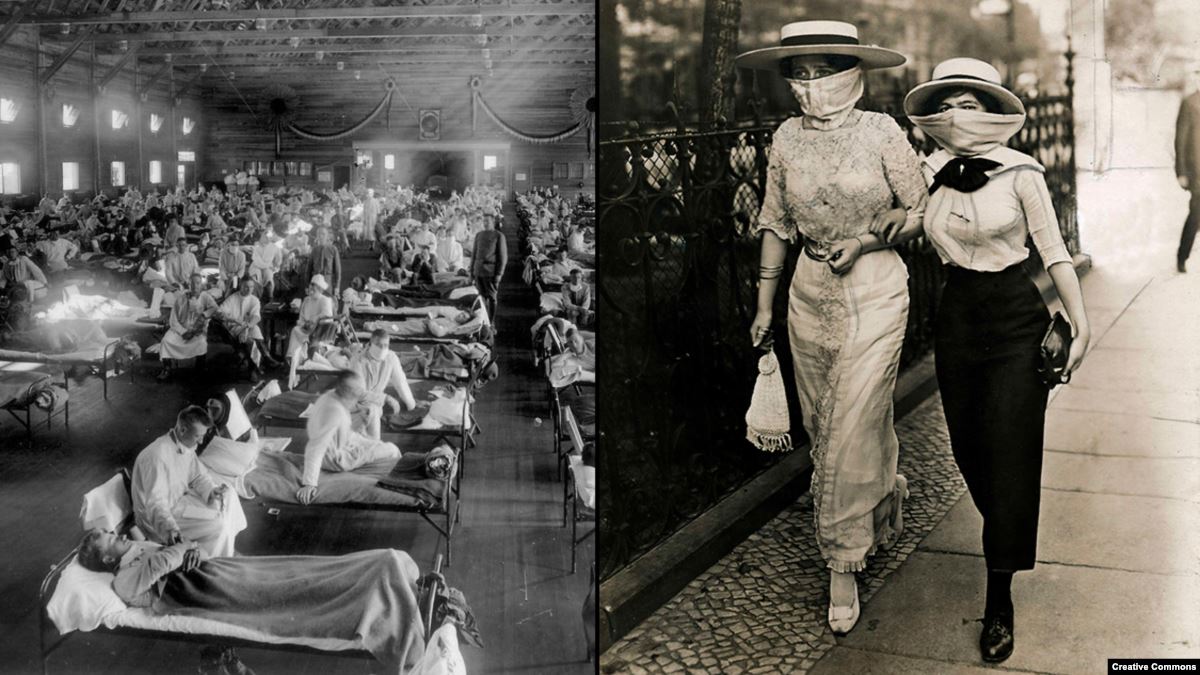

Потому что прошло чуть более 60 лет со времени страшнейшей эпидемии свиного гриппа, который получил в истории название «испанка». Такое имя дали из-за цензурных ограничений, запрещавших писать об эпидемии в государствах, которые все еще находились в состоянии войны, а Испания в Первой Мировой сохранила нейтралитет. То была глобальная эпидемия, уничтожившая по разным оценкам от 50 до 100 миллионов человек, 500 тысяч из которых пришлось на США.

В 1918 году эпидемия«испанки» ударила по США тремя волнами. Первая, весенняя, оказалась относительно мягкой. Вторая неожиданно пришла в августе (совсем не типичный месяц для гриппа в Северном полушарии). За ней последовала третья, которая задержалась до весны 1919 года.

Вирус не щадил никого. Причем болезнь развивалась стремительно - можно было погибнуть буквально за день-два после заражения. А если не сразу от самого гриппа, то позже из-за всевозможных осложнений. Самым распространенным из них была пневмония, которую вызывала бактериальная инфекция, следовавшая по пятам за вирусной.

Эта угроза в 1918 году была тем более серьезной из-за отсутствия пенициллина.

Естественно, эта эпидемия пополнила «шкатулку страхов» любой американской семьи из-за того, что почти в каждой из них были пострадавшие от эпидемии. Кроме того, были написаны многочисленные мемуары и художественные произведения, в которых нашлось место для этой величайшей трагедии.

Заметим, что ничего подобного в Советском Союзе не было, несмотря на то, что только на территории тогдашней РСФСР от «испанки» погибло не менее 400 тысяч человек. Но на фоне многомиллионных потерь населения в ходе гражданской войны, эта цифра не слишком поражала воображение. Ну и потом в советское время исследование эпидемий, не говоря уже о написании по этому поводу мемуаров, стало просто невозможным.

В Советском Союзе мало кто задавался вопросом, что такое грипп и почему он так опасен для человека. Гриппом во всех постсоветских государствах называют обычную ОРВИ. А в советское время старались использовать более общее и нейтральное название — ОРЗ.

В то же время в отрытом информационном обществе любая информация о появлении новой вирусной инфекции немедленно превращалась в проблему политического выбора — какие меры предпринимать, чтобы, с одной стороны, не допустить распространения эпидемии, а с другой — не обрушить всю политическую и социальную систему страны (не говоря уже об угрозе экономической рецессии).

В состоянии такого выбора оказалась администрация Президента США Джеральда Форда, который занял этот пост в результате отставки Ричарда Никсона и готовился к перевыборам в ноябре 1976 года.

СПРАВКА

Джеральд Форд - республиканец, был вице-президентом, когда в отставку подал президент США Ричард Никсон в связи с расследованием по делу Уотергейта. Поэтому занял его пост без всенародных выборов 9 августа 1974 года. Недолгое правление Форда ознаменовалось продолжением политики разрядки в отношениях с СССР - он подписал Хельсинкские соглашения, совершил визит в Советский Союз. В 1975 году закончилась Вьетнамская война, однако во внутренней политике Форд столкнулся с самым сильным на тот момент экономическим кризисом со времен Великой депрессии. И хотя на выборах 1976 года ему удалось добиться выдвижения от Республиканской партии на праймериз (опередив Рональда Рейгана), в итоге он потерпел поражение от демократа Джимми Картера.

Итак, на команду президента Форда обрушилась угроза эпидемии так называемого «свиного гриппа», который является прямым потомком того самого вируса, погубившего десятки миллионов людей и неисчислимое количество домашних животных. К началу 1930-х годов этот вирус сохранился исключительно в популяции свиней (отсюда и происходит его название).

К 1976 году у администрации США был накопленный неудачный опыт. Две эпидемии «обычного» гриппа в 1957 и 1968 гг. предотвратить и локализовать не удалось. Но и большой угрозы эти вспышки не вызвали. В 1976 году ситуация выглядела более угрожающей. И основным инструментом давления на политическую машину в США стала Служба общественного здравоохранения (Public Health Service — PHS), которая за время своего существования несколько раз передавалась в разные департаменты, но сохранила значительную автономию в структуре органов федерального управления США.

К 1976 году у администрации США был накопленный неудачный опыт. Две эпидемии «обычного» гриппа в 1957 и 1968 гг. предотвратить и локализовать не удалось. Но и большой угрозы эти вспышки не вызвали. В 1976 году ситуация выглядела более угрожающей. И основным инструментом давления на политическую машину в США стала Служба общественного здравоохранения (Public Health Service — PHS), которая за время своего существования несколько раз передавалась в разные департаменты, но сохранила значительную автономию в структуре органов федерального управления США.

Это была государственная структура, работавшая по так называемой «меритократической модели» — ее решения были основаны исключительно на экспертных оценках в сфере охраны здоровья. Здоровье было приоритетом. Оценки не принимали в расчет экономические и политические последствия этих решений. На практике такая расстановка приоритетов вела к чрезмерной осторожности.

Именно так решили действовать эксперты PHS несмотря на то, что после заражения военнослужащих развития эпидемии не последовало. В марте 1976 года, в период, когда вспышки гриппа обычно идут на спад, глава службы Дэвид Сенсер потребовал проведения массовой вакцинации населения.

Считается, что Сенсер решил не просто перестраховаться, но и продемонстрировать возможности предупредительных мер современной санитарной службы. Новая вакцина должна была быть готовой к 4 июля 1976 года (Дню Независимости США), после чего все желающие могли сделать прививки. А вся операция должна была завершиться ко Дню Благодарения (последний четверг ноября) — то есть накануне следующего сезонного обострения гриппа.

СПРАВКА

Дэвид Сенсер пользовался высоким личным авторитетом в США, как человек, который приложил огромные усилия для ликвидации оспы и кори во всем мире. Именно он сумел трансформировать Службу общественного здравоохранения из обычного федерального учреждения в суперструктруктуру с непререкаемым авторитетом.

Сенсеру не составило большого труда убедить в необходимости тотальной вакцинации всех членов президентской администрации, равно как и самого президента Джеральда Форда.

Затем эти административные решения натолкнулись на проблемы исполнения и рынка. Прежде всего, страховые компании отказались страховать риски возможных исков к производителям. Администрации пришлось искать возможность для принятия специального закона о погашении возможных судебных издержек государством. Сделать это президенту-республиканцу в Конгрессе, где большинство контролировали демократы, было крайне сложно. Тем более в ситуации, когда демократы готовились к победе на выборах своего кандидата, а угрозы эпидемии не предвиделось.

В результате единый фронт экспертов начал разваливаться, появилась группа специалистов, которые предлагали отгрузить созданную вакцину на склады и ждать момента. Сенсер отмел эти предложение. Форду невероятными усилиями удалось протолкнуть законопроект, и вакцинация началась.

В результате единый фронт экспертов начал разваливаться, появилась группа специалистов, которые предлагали отгрузить созданную вакцину на склады и ждать момента. Сенсер отмел эти предложение. Форду невероятными усилиями удалось протолкнуть законопроект, и вакцинация началась.

Дальнейшее развитие событий напоминало дурной сон. Первые же вакцинации совпали со смертью от сердечных заболеваний двух постояльцев Дома престарелых. К тому моменту, когда удалось доказать отсутствие какой-либо связи между этими двумя событиями, местная пресса уже взахлеб рассказывала об убийцах «с вакциной наперевес». Местные власти, которым федералы доверили проведение вакцинацию, начали останавливать ее в массовом порядке.

Затем начались новые неожиданные открытия о побочных эффектах. Доверие к вакцине было окончательно подорвано — особенно в городах, где оно было критически важным. И лишь к январю 1977 года выяснилось, что риск смерти от вакцинации не превышал одного случая на два миллиона прививок. Но все это не играло уже особой роли. Вакцинация провалилась.

Это был колоссальный провал, который дорого обошелся Форду. На выборах 1976 году великолепный стратег, сыгравший ключевую роль в становлении новой истории дипломатических отношений между СССР и США (которая могла бы существенно облегчить неминуемый демонтаж советской системы управления), проиграл «простому парню» Джимми Картеру. Неудача вакцинации обрушила рейтинг «умного интеллектуала» и не только облегчила Картеру победу, но и похоронила надежды либеральных республиканцев на руководство в партии. Следующим кандидатом республиканцев был уже Рональд Рейган - еще более «простой парень».

Оценивая итоги провала Форда, авторы исследования о влиянии истории на принятие политических решений пришли к выводу, что главной проблемой переоценки рисков в 1976 году стали именно воспоминания об «испанке», которые давили не столько на политиков, сколько на экспертов, которые исходили из худшего сценария и пользовались своим авторитетом для давления на политиков.

В нынешней ситуации, когда возможности такого давления серьезно увеличились из-за радикального расширения масштабов информационного поля, возможности такого влияния также выросли.

В то же время нынешняя республиканская администрация США, памятуя об кошмаре 1976 года, совсем не хотела повторять ошибки того времени накануне предстоящих выборов. И скорее всего оказалась в капкане «непризнания угрозы», из которого удалось выбраться только благодаря имиджу Трампа.