Словом года в Казахстане политолог Андрей Грозин назвал «транзит», а событием года — уход Нурсултана Назарбаева с поста президента, но, хотя именно в текущем году процесс передачи власти стартовал де-юре, де-факто он может не произойти и в будущем году.

В предлагаемом читателям интервью с заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем Грозиным мы подвели итоги уходящего года не только для Казахстана (в первой части интервью), но и для всей Центральной Азии (во второй части).

— Андрей Валентинович, какое событие в Казахстане вы считаете главным в уходящем году? Какие процессы, начавшись в этом году, продолжатся в следующем и будут влиять на политическую и социальную ситуацию в стране?

— Безусловно, основное событие года — это уход в марте 2019 года с поста президента Нурсултана Назарбаева. Случилось то, что можно назвать первой стадией запуска практической части транзита. И она может длиться долго. Все зависит от физического и умственного состояния первого президента — насколько его хватит? Пока Назарбаев, судя по кадрам, что транслируют публично, выглядит бодрячком. А современные достижения медицины для элиты позволяют предположить, что практическая часть транзита может растянуться на годы.

Поэтому прогноз на следующий год может быть такой: если не случится форс-мажора по-туркменскому образцу 2011 года или по-ташкентскому 2016 года, то содержанием внутриполитической повестки дня Казахстана станет продолжение негласного двоевластия, отрицаемого официальными властями.

Хотя я согласен с публицистом Сергеем Дувановым — двоевластия нет, есть единовластие. Как принимал Назарбаев главные решения, так и продолжает их принимать. Но очевидно также, что время работает на Токаева, он укрепляет позиции. Помните, как много было в марте–апреле-мае прогнозов о краткосрочности его в должности президента? Мол, месяц, два, полгода и появится настоящий президент — Дарига Назарбаева, Самат Абиш или кто-то из не родственников. Сейчас таких прогнозов стало меньше.

Хотя я согласен с публицистом Сергеем Дувановым — двоевластия нет, есть единовластие. Как принимал Назарбаев главные решения, так и продолжает их принимать. Но очевидно также, что время работает на Токаева, он укрепляет позиции. Помните, как много было в марте–апреле-мае прогнозов о краткосрочности его в должности президента? Мол, месяц, два, полгода и появится настоящий президент — Дарига Назарбаева, Самат Абиш или кто-то из не родственников. Сейчас таких прогнозов стало меньше.

В одном из материалов на вашем портале была верно подмечена такая тенденция — плюсы в социально-психологическом плане достаются Касым-Жомарту Токаеву, а перспектива получения минусов сохраняется за первым президентом.

И эта тенденция продолжится в следующем году.

— Почему Вы так думаете?

— В условиях, когда общественное сознание расколото, когда не понятно, кто принимает решения, есть двоевластие или нет, общество дезориентируется. Это касается и чиновничьего класса, который оказался в жесткой форс-мажорной ситуации, когда от правильного ответа на эти вопросы зависят карьера, бизнес, благосостояние. Сказывается и на умонастроении обыкновенных граждан, которых подавляющее большинство. Когда они оказываются в непонятной ситуации начинается, условно говоря, разброд и шатание в головах. Такая перспектива, думаю, просчитывается и Акордой, и «Библиотекой», поэтому в следующем году, возможно, мы будем наблюдать попытки снять вот это ощущение раздвоенности у обыкновенных граждан.

— Как думаете, что придумают?

— Как пример можно вспомнить об указах Токаева о том, что первый президент, например, отвечает за внешнюю политику. Такого рода документы могут стать ответом на общественный запрос: «Кто главнее?». Но вполне возможно, что в следующем году неоднозначная ситуация «какдолгобудетТокаев» сохранится и будет влиять на социально-политическую обстановку в стране, на социальное здоровье, на общественное умонастроение.

— Но как влиять? Будут это кухонные протесты или уличные бунты?

— Промежуточное состояние, в котором оказалась вся полнота власти в Казахстане, будет становиться, скажем так, более выраженным. Думаю, что социальный запрос на перемены, который существует в обществе, является в том числе ответом на непонятное состояние и брожение в настроениях. Огромная часть населения Казахстана большую часть своей жизни провела при Назарбаеве, и персонифицируют власть именно с его фигурой. То есть все хорошее и все плохое они прямо связывают с первым президентом. И так почти тридцать лет. Неудивительно, что в обществе накопилась социальная усталость и хочется каких-то перемен.

Другое дело, что большинство населения опасается перемен, потому что боится ухудшения своего благосостояния, роста налогов, обвала курса национальной валюты, что начнутся проблемы с безопасностью, с образованием детей, медициной и так далее. Поэтому интуитивно люди чаще настроены консервативно и несклонны к тому, чтобы добиваться каких-то изменений.

Этот тренд есть и в России, и в Казахстане. Однако украинский опыт наглядно показал, что даже при доминирующем консервативно настроенном большинстве, активное меньшинство способно изменить политический режим. Поэтому сейчас главный вопрос в том, насколько активно меньшинство в Казахстане. И прогнозы на следующий год нужно связывать именно с этим фактором.

— Кстати, когда мы опрашивали казахстанцев о важных событиях 2019 года, многие из них отметили в ответах активизацию общества.

— Да. Поэтому важно понять, новые идеи о создании партий, например, способны вылиться во что-то практическое или останутся на уровне инициатив. Речь идет о заявленных «Демократической партии», движениях «Оян, Казахстан», «Республика» и других инициативах активистов.

Насколько они самостоятельны? Тот же Аблязов, например, ставит их самостоятельность под вопрос, выталкивая их в лагерь «провластных симулякров», которые существуют для того, чтобы отвлекать общественное мнение от проблем, накопившихся в обществе.

Но я думаю, что здесь прав не Аблязов, а, скорее, люди, концентрирующиеся вокруг новых движений.

— Почему?

— Как бы кто не относился к персоналиям, представляющим эти движения, или к их идеологии, понятно, что возникли они не потому, что кто-то в Госдепе щелкнул пальцами и выделил денег. Это было бы слишком просто. Общественные процессы сложнее. Если нет общественного запроса, то ничего не получится. А вот если есть, то возможно, что движение или брожение в итоге выльется в нечто реальное и результативное.

— Вы имеете в виду возможность участия в парламентских выборах?

— Да, постепенно все затачивается под парламентские выборы. По закону они должны пройти в 2021 году, но будут ли они очередными? Если учитывать, что из семи парламентских кампаний пять были внеочередными, то, по логике, начало парламентской кампании надо ждать уже в следующем году.

— Как Вы думаете, когда именно в следующем году?

— Если следовать традициям, то в самый неблагоприятный период с точки зрения климатических условий — либо ранней весной, но здесь, правда, уже по срокам не попадаем, либо поздней осенью или вначале зимы. Многие факты из новейшей политической истории Казахстана указывают на то, что этот процесс могут запустить где-нибудь в середине лета. И тогда пик выборной кампании придется аккурат на время снежных буранов в Нур-Султане.

Но это если помнить о традициях и особенностях выборного процесса в Казахстане.

С другой стороны, не стоит недооценивать состояние раздвоенности и общества, и государственного аппарата. Оно может породить самые разнообразные неожиданности. Внутривидовая борьба элит, которая идет по нарастающей, диктует особые правила. И вполне может оказаться, что прогноз, который мы сейчас пытаемся с вами выстроить исходя из прошлого опыта, по логике нынешнего политического процесса окажется неверным.

Ведь еще в феврале уходящего года никто представить себе не мог того, что случилось в марте. Да, о перспективе транзита говорили долгие годы, писали статьи, аналитику и даже книги. Но когда практическая часть транзита будет запущена и по какому сценарию, никто же не предсказывал.

— А кто или что может сыграть роль фактора непредсказуемости?

— А вот почему Дарига Нурсултановна начала вдруг интересоваться картофелеводством, рыбоводством и еще другими «водставами» в кресле главы Сената? Как говорил Винни-Пух, это неспроста.

Вообще вопрос транзита — кто будет следующим? — мне кажется уже изрядно навяз в зубах казахстанского общества, у которого и без этого немало важных вопросов в повестке.

— Какие Вы бы выделили?

— Я думаю, что в следующем году будут продолжаться, например, поиски некого общественного консенсуса вокруг национальных ценностей. Меняется нацсостав, страна становится более казахской, что требует и повестки более казахской. Это не новый процесс, он идет несколько лет и, очевидно, продолжится. Как очевидно и то, что власти продолжат попытки его контролировать.

Та же программа «Рухани жангыру», на мой взгляд, как раз попытка выдернуть у национал-патриотов историческую повестку. Ее идею запускал Тажин, исходя из стремления забрать у национал-патриотов все, что связано в идеологическом смысле с памятью народа, историей, перетащить на официальное поле и руководить. То есть согласно известному принципу: «Не можешь победить — возглавь». Но когда на смену старым и проверенным товарищам, которых можно назвать вождями нацпатов, приходят молодые и менее управляемые лидеры, очевидно, что этот процесс может идти зигзагообразно.

Впрочем, это не отменяет попыток создания общеказахского контекста, объединяющего большую часть общества. Будут ли они успешны? Сложно сказать. С одной стороны, есть неудачный опыт латинизации казахского алфавита. А с другой - вполне успешный культ политического и исторического наследия Назарбаева, значение которого никто при живом елбасы не осмелится поставить под вопрос.

Этот вечный лидер, без пяти минут нобелевский лауреат, стал настолько сакральной фигурой для Казахстана, что пока он жив ревизии тех решений, под которыми стоит его подпись, предприниматься не будет. Но дискуссия по вопросам, связанным с образованием, с совершенно безумным, на мой взгляд, разрывом между финансированием «Назарбаев интеллектуальной школы» и обычных школ, похожа на попытку ревизии и заявку в будущем ее провести.

Ясно, что «Библиотеке» такая постановка вопроса совершенно не нравится. Поэтому рискну предположить, что в следующем году продолжится перетягивание одеяла между идеологическими постулатами, которые принимались при позднем Назарбаеве. и тех, что необходимы в современной повестке казахстанскому обществу.

Более того, прогнозирую, что продолжатся попытки сделать из Назарбаева главного по внешней политике, что подтверждает последний указ Токаева. Понятно, что заменить собой МИД Казахстана он не сможет. Но видно стремление сделать из первого президента бронзовую глыбу, которая будет отвечать только за все внутриполитические успехи страны, а за провалы, естественно, МИД.

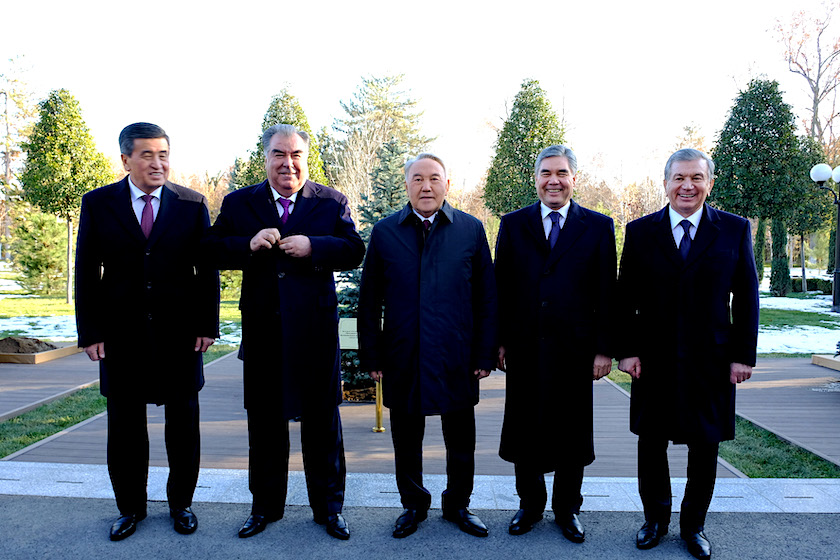

Назарбаев будет почетным председателем на саммитах постсоветских стран и не только до тех пор, пока Нурсултану Абишевичу позволит здоровье приезжать на такие форумы и сидеть во главе стола.

— А есть ли у Вас прогнозы относительно кадровой политики в условиях, как вы говорите, первого этапа практического транзита?

— Условия, в которых не понятно кто и что решает, за что отвечает, не будут способствовать стабильной административной, организационной работе государственного аппарата. Он будет находиться в полу подвешенном состоянии, в котором он пережил второе полугодие 2019 года.

Очевидны ротации в аппарате президента, это то, что позволено второму президенту. А назначения на ключевые должности, такие, как премьер-министр, акимы ведущих областей, останутся за «библиотекой». И в этом смысле кадровые решения, вроде отставки Тасмагамбетова, будут носить характер решений, принятых, исходя из текущей политической конъектуры.

Кстати, я был на последнем торжественном мероприятии по поводу Дня независимости республики в посольстве Казахстана в Москве. Это было последнее публичное солирование Имангали Тасмагамбетова в качестве посла. Его речь было интересно слушать. Он говорил о российско-казахстанской дружбе и все сказал, как положено дипломату — ничего особенного. Но он ни разу в своей примерно семиминутной речи не упомянул ни действующего президента, ни первого президента. И не я один это отметил.

Так что внутриэлитная борьба продолжится, а вот какие формы она примет — загадывать не берусь. Потому что лично я считал, что Тасмагамбетову продлят служение в качестве посла просто потому, что и для Акорды, и для первого президента, наверное, было бы удобнее в операционном смысле держать такого сильного, харизматичного человека, потенциального лидера общественного мнения подальше от Казахстана. Но получилось так, как получилось, и трудно сказать, что будет дальше.

Возможно, увидим интересные сюжеты, связанные с фигурой бывшего посла в России и постоянно идущим процессом поиска идеологического концепта, который примирил бы большинство казахского населения с политикой властей. Тасмагамбетов, наверное, мог бы поиграть на этом поле.

— А какие риски Вы видите для сценария транзита, написанного властями?

— Бедственное социально-экономическое положение большинства казахстанцев. Денег стало меньше, это чувствуется, и плюсом к этому в обществе началась «движуха» — с одной стороны, оно становиться более моноэтническим, а с другой - размываются рамки между социальными слоями.

Средний класс тает. Людей со среднем достатком, для которых существующая политическая система являлась не идеальной, но приемлемой, потому что они выигрывали в материальном смысле, становится все меньше. Я имею в виду владельцев малого и среднего бизнеса, интеллигенцию, людей творческих профессий. Очевидно также, что денег в бюджете становиться меньше, значит, будут урезать социальные статьи, и больше внимания правительство уделит работе по наполнению бюджета — проще говоря, поиску дополнительных источников дохода, в том числе через налоги.

— А есть у Вас предположения, что может повлиять в следующем году на экономическую ситуацию в стране?

— Она по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых сырьевых рынках, энергетических, рынках металлов, зерна и так далее. Сохранятся перманентные бодания по поводу протекционистских мер в рамках Евразийского экономического союза, которые воспринимаются уже не как экстремум, а как повседневный рабочий процесс, в котором каждая страна пытается выторговывать для своих экономики, бюджетов, производителей максимально комфортные, удобные и выгодные условия.

Если не случится обострений, связанных с безопасностью, то Казахстан сохранит существующий уровень партнерства с соседями. Я имею в виду наметившуюся в последнее два года некоторую координацию усилий в экономической, социальной, гуманитарной сферах и в области безопасности.

— А откуда могут прийти угрозы для безопасности страны?

— Многое зависит от развития ситуации в Афганистане, которая в свою очередь зависит от политики США. В каких масштабах американцы сохранят свое присутствие и влияние на процесс стабилизации в Афганистане? Если они убегут из Афганистана, объявив это своей очередной победой, то тогда ситуация в нем обострится, и кому-то надо будет впрягаться в освободившееся ярмо.

— А есть желающие?

— Ну американцы хотят, чтобы впряглась Россия, китайцы и вообще все окружающие Афганистан страны, включая центральноазиатские государства. Но никто не хочет. Однако если случится худший вариант, то есть американцы совсем уйдут из страны, то тогда придется что-то делать, потому что афганская нестабильность имеет тенденции перехлестывать через границы.

Очевидно, что без поддержки США официальный афганский режим падет очень быстро. А вот как будет развиваться после этого ситуация, тут афганисты спорят. Удастся ли вооруженной оппозиции стабилизировать ситуацию или контроль будет утрачен, и мы будем наблюдать картину, сходную с той, что была после крушения режима Наджибуллы (после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году и развала СССР в 1991, режим Наджибуллы лишился какой-то бы ни было внешней поддержки и пал, власть в стране захватили талибы)?

Если произойдет худшее, то придется решать вопросы, связанные с практическим обеспечением безопасности государств ЦА. Возможно, им будет необходимо сформировать совместные военные контингенты с дислокацией в районе границ с Афганистаном. Скорее всего, это можно будет сделать в рамках ОДКБ. Однако в эту организацию не входит Туркменистан, а именно его граница, по мнению экспертов, может быть наиболее уязвимой с точки зрения проникновения террористических групп для захвата месторождений, транспортной инфраструктуры или в целях общей дестабилизации ситуации.

Таджикистан в этом смысле более защищен. Там регулярно в последние годы проводились учения по быстрому развертыванию воинского контингента в места условного прорыва террористических групп. Были совместные учения в рамках ОДКБ, с участием российских десантников, которые продемонстрировали возможности быстрой переброски и развертывания крупного контингента. Учения были масштабными, таких, как говорят эксперты, не было даже в советское время — то есть никогда в труднодоступные регионы Таджикистана не перебрасывали столько военной силы и техники.

То есть к возможным угрозам, связанным с обострением ситуации в Афганистане, в ОДКБ готовятся. Однако остаются вопросы, связанные с возвращением бывших террористов домой. Эта проблема стоит не только перед Казахстаном, она общерегиональная. Речь идет о тех, кто воевал в Сирии, на стороне так называемого Исламского государства.

Постепенно сирийскую территорию освободят от присутствия игиловцев. И куда они денутся? Раньше многие эксперты предполагали, что главными пунктами их бегства из Сирии станет Афганистан, страны Магриба (страны северной Африки — Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия и спорная территория Западная Сахара — ред.) и, возможно, некоторые страны азиатско-тихоокеанского региона. Но сейчас появились новые версии.

Последние несколько месяцев говорят о том, что бывшие террористы будут пытаться вернуться на свою историческую родину. На мой взгляд это очень спорный момент, потому что многие уезжали, что называется, с концами, не желая возвращаться. Однако не секрет и то, что Казахстан провел самую массовую среди центральноазиатских государств репатриацию людей, которые находились или в ИГИЛ или на его территории. И не только женщин и детей, но и мужчин, которых потом судили.

Узбеки в этом вопросе действуют более умеренно, таджики еще умереннее, кыргызы пока никак не действуют. Почему Казахстан решил бежать впереди паровоза в этом случае? Это демонстрация того, что Казахстан пытается соответствовать ожиданиям американцев и части европейцев, стремящихся расформировать лагеря, которые существуют в Сирии, для иностранных граждан, оказавшихся в ИГИЛ. Казахстан здесь продемонстрировал понимание озабоченности западных стран этим вопросом и полагаю, что он продолжит эту политику.

- Хорошо это или плохо?

Есть разные оценки. Я не думаю, конечно, что правильнее было бы бросить этих людей на произвол судьбы. Но, с другой стороны, понятно, что вызовы и риски, связанные с постепенной инфильтрацией в страну людей, инфицированных экстремистской идеологией, существуют, и они очень высокие.

Во второй части интервью с Андреем Грозиным речь пойдет о главных итогах года в других странах Центральной Азии и прогнозах на будущий год.